7月に新聞局が実施した「食に関する学生アンケート」の結果報告の第一弾(単純集計結果)をお届けします。

北短生の食生活は? 食についての関心度は? ぜひご覧ください!

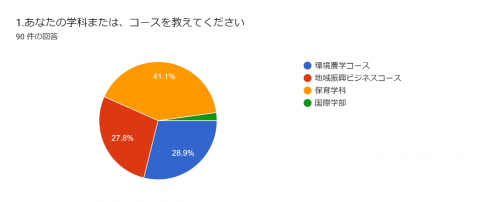

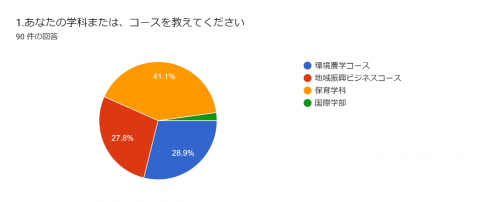

保育学科の学生の回答が41.1%と一番多く、次に環境農学コースが28.9%、地域振興ビジネスコースが27.8%、国際学部が2.2%であった。(山形)

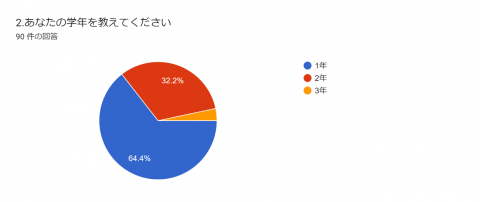

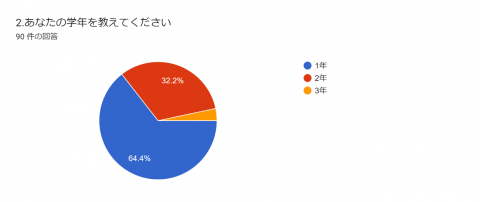

一年生の回答が64.4%と一番多く、二年生は32.2%、三年生は3.3%であった。(山形)

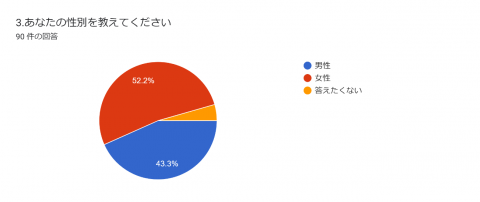

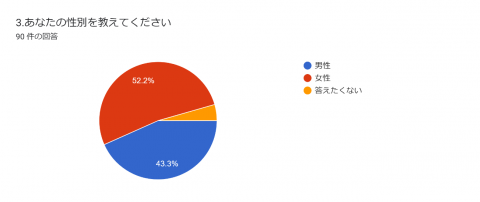

女性の回答が52.2%と多く、男性は43.3%であった。(山形)

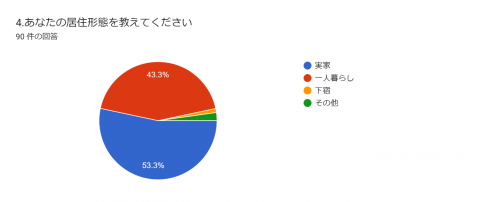

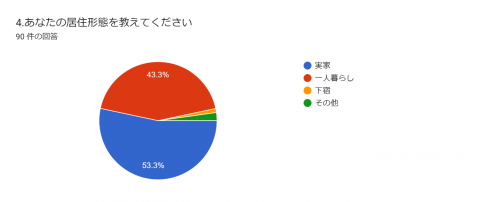

「実家暮らし」が53.3%と一番多く、次に「一人暮らし」が43.3%であった。(山形)

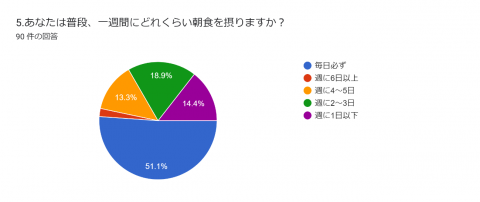

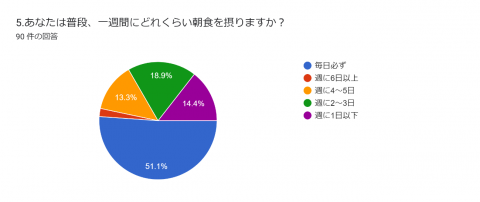

朝食を摂る頻度は「毎日必ず」が半数、「週に6日以上」・「週に4~5日」が合わせて約15%であった。毎日朝食は摂らないが、学校がある日は摂るようにしている人も一定数いると予想する。(山形)

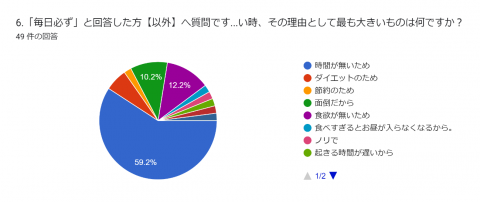

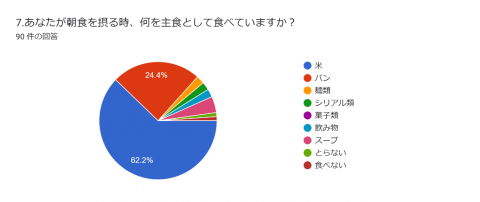

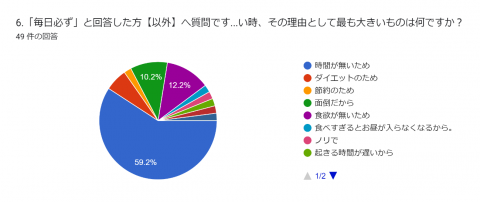

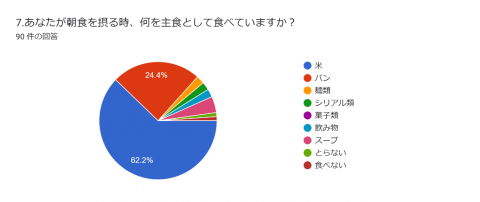

朝食を摂らない時の理由として「時間が無いため」が6割と圧倒的である。朝食のメインは7のグラフから「米」が6割を超えている。米は炊くのに数十分かかってしまうので朝食には向かないのかもしれない。朝が苦手な人はパン食に切り替えるか、レトルトの米を用意して食べるとよいのかもしれない。(山形)

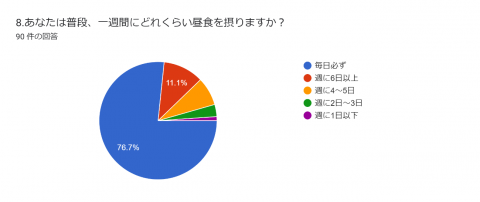

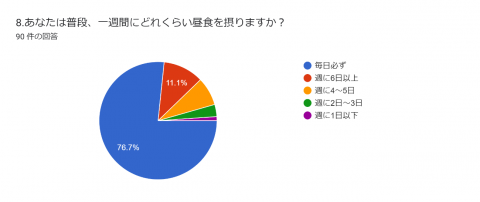

昼食を「毎日必ず摂る」と答えた人は76.7%と、朝食より多かった。これは、授業がある日は、授業で空腹の状態になり、昼食を摂る人が多く、学校がない日は起きる時間が遅くなり、お昼でそこから昼食として食べる人が多いと考える。

6の質問では、朝食を摂らない理由として「時間が無いため」が一番多かったが、昼食では、ご飯を食べる時間が確保されているため、朝食よりは食べる人の割合が多いのだと思った。(羽根)

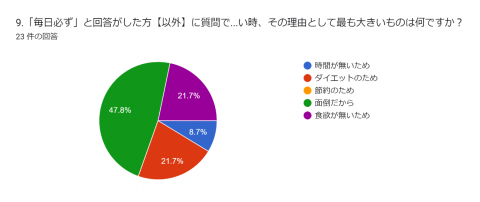

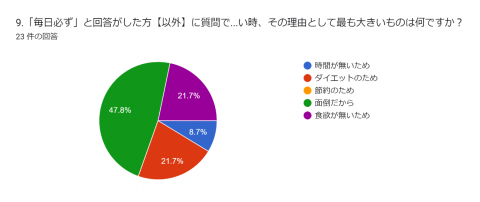

昼食を摂らない理由として「面倒だから」が47.8%と一番多かった。これは弁当を作るのが面倒だったり、買いに行くのが大変だったり、売店でも欲しいのが売ってなかったりするためではないかと考える。(羽根)

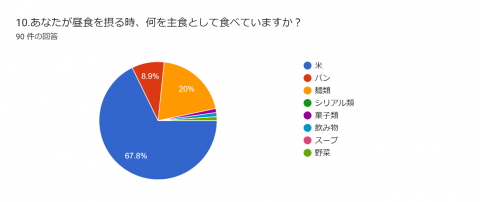

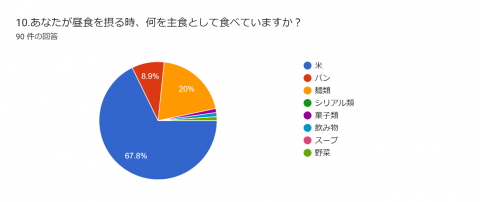

昼食を摂るときの主食として、「米」が67.8%と一番多く、次に「麺類」が19.8%だった。「米」が多いのは、自分で弁当を作ったり、学食でカレーや定食を食べたりしている人が多いためではないかと考える。また、朝食、昼食、夕食の中で、「麺類」の割合が一番高いのは、学食を利用している人が一定数いるためためではないかと考える。(羽根)

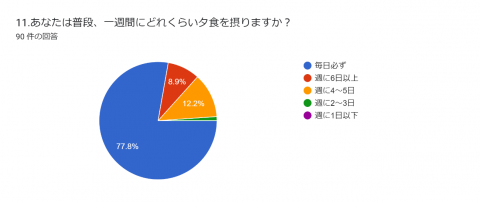

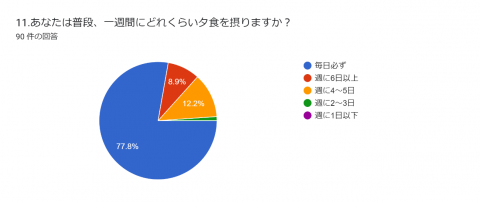

夕食を「毎日必ず摂る」と答えた人が77.8%と一番多かった。夕食については自宅で食べるだけでなく、友達との外食やバイトの賄いを夕食にしている人も一定数いると考える。(羽根)

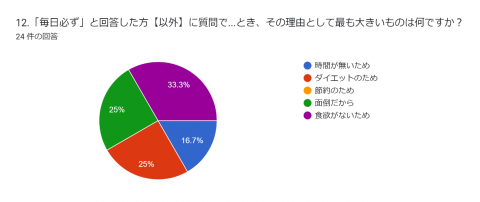

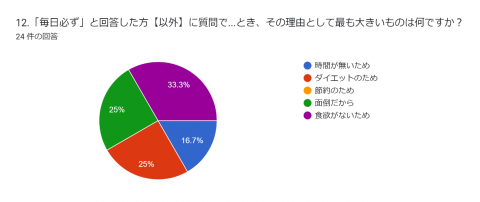

夕食を摂らない理由として、「食欲がないため」と答えた人が33.3%と一番多かった。これは、昼食や間食を摂りすぎてしまって、満腹の状態で食欲がない場合があるためではないかと考えられる。羽根)

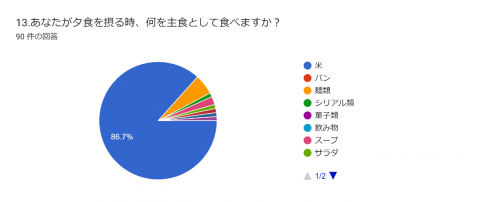

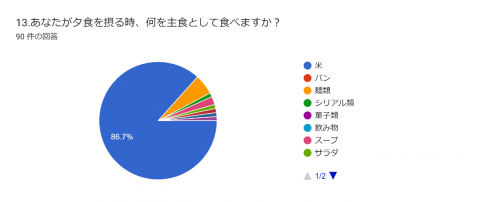

夕食の主食としては、「米」が86.7%と圧倒的に多かった。これは、18の質問より内食(自炊)をしている人が一番多いため、どんなおかずにも合う米が主食になりやすいためではないかと考える。(羽根)

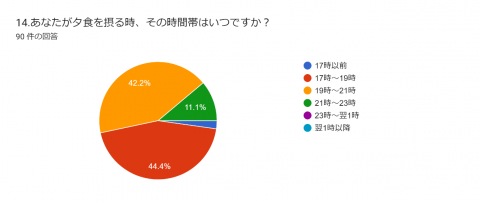

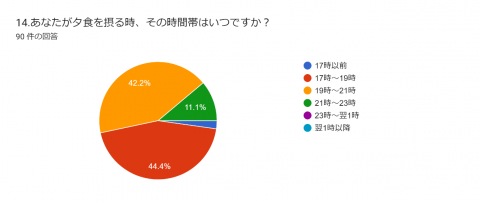

夕食を摂る時間として、「17時~21時」が計86.4%だった。これは、下校してから食べる人や、バイト前、後に食べる、サークルが終わってから食べる人が多いためではないかと考える。(羽根)

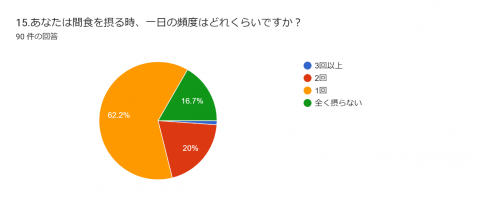

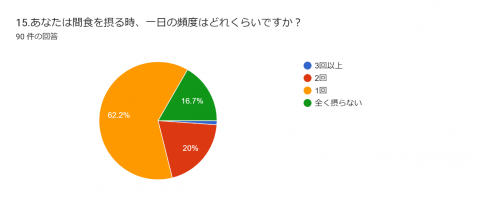

一日の間食頻度は、「一回」が62.2%と一番多かった。これは、夕食を食べる時間が遅くなるため、バイトの前やサークルの前に少量を間食として食べるためではないかと考える。(羽根)

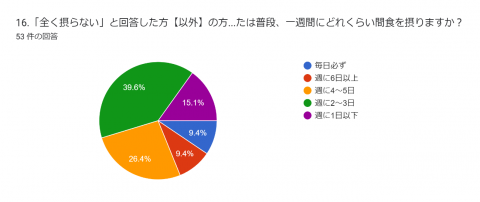

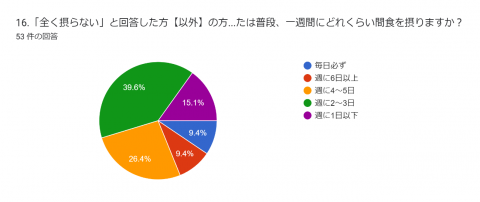

間食を摂る人の中で、一週間にとれくらい間食をとるかの質問では、「週に2~3日」が39.6%と多く、その次が、「週に4~5日」で26.4%だった。これは、休み時間の間食に加えて、サークルがある日やバイトがある日は、すきま時間で間食を摂っているのではないかと考える。(羽根)

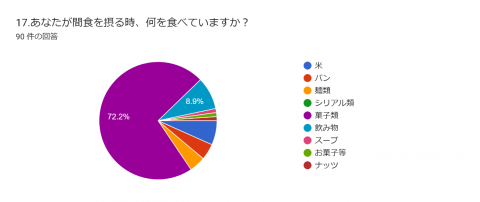

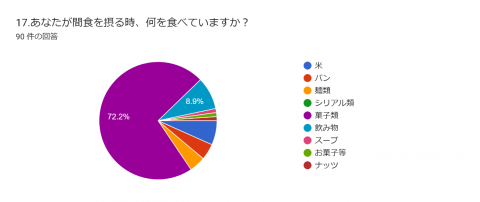

間食で一番多く食べるのは、「菓子類」が72.2%だった。これは、気軽に食べることができるからだと考える。(羽根)

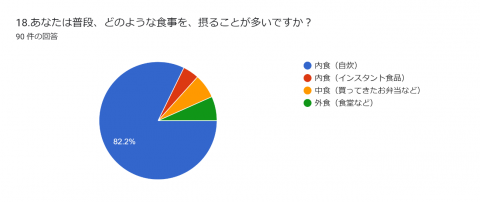

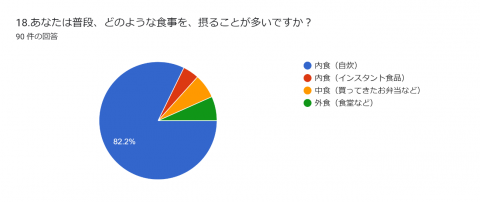

普段から中食や外食を摂ることが多い人の割合はともに6.7%であり、そこに内食(インスタント食品)を食べている人の割合4.4%を加えると、普段から自分で調理せず食事を済ませている人の割合は2割弱である。本学学生は一人暮らしであることが珍しくなく、そのような環境の中で手軽さなどの理由から、中食・外食やインスタント食品に頼る人が一定数存在するのかもしれない。(朝倉)

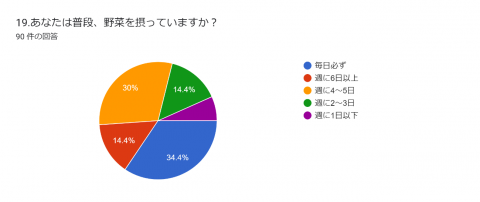

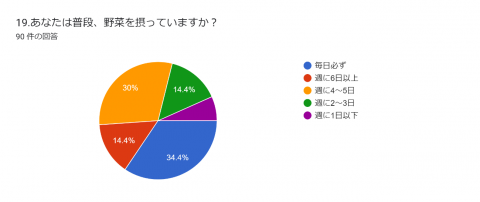

「毎日必ず」もしくは「週に6日以上」、野菜を摂っている人の割合はおよそ半分を占め、その内毎日欠かさず摂っている人は全体の1/3以上であった。毎日またはそれに近い頻度で野菜を摂っているといえど、毎食摂っているかは不明であり、約半数はこれにも満たないことをふまえると、本学学生の食生活は野菜不足かもしれない。(朝倉)

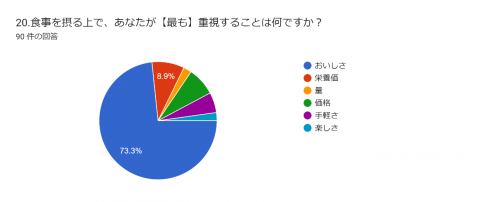

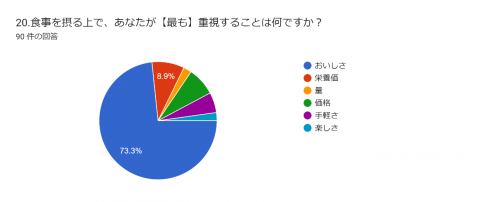

食事を摂る際に最も重視することは、「おいしさ」が7割強と圧倒的であった。栄養よりも嗜好性を優先しており、健康に対する意識が低いといえるだろう。(朝倉)

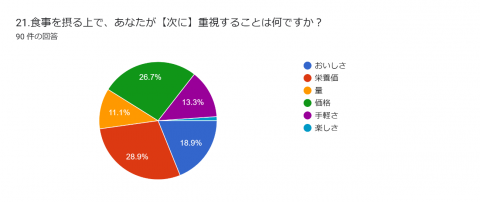

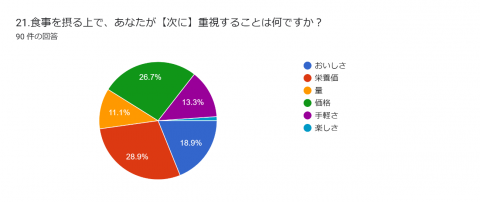

次点として「栄養価」(28.9%)と「価格」(26.7%)が重視されている。「手軽さ」についても1割強とそれらの次には重視されている割合が多いが、全体としてみると食事にはある程度の手間は惜しまない人が多いことが読み取れる。(朝倉)

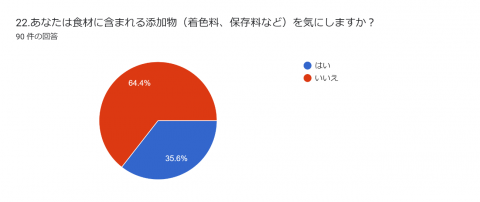

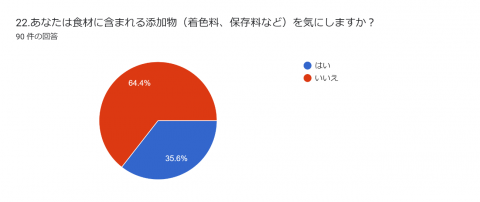

添加物を気にする人の割合は35.6%と少数意見であった。「おいしさ」や「価格」を追い求める上では、多少なりとも犠牲としてしまう部分ではあると考える。(朝倉)

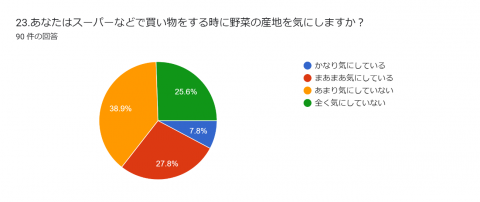

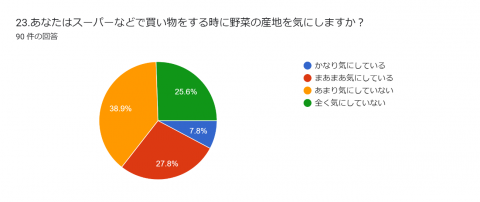

野菜の産地を気にしている人の割合は、添加物を気にする人の割合と同じく35.6%であった。おいしさなどとは異なり、すぐに違いを実感することのできない

事については気にしていない人が多いと考えられる。(朝倉)

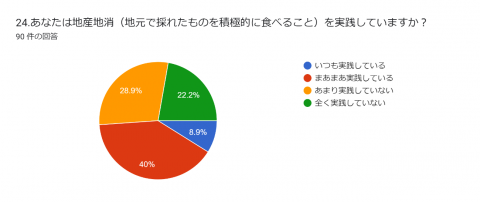

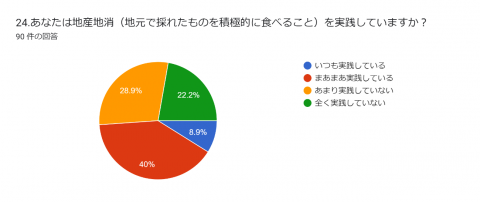

野菜の産地を気にする人は少数派である反面、地産地消を実践しているという人の割合は約半数を占め、産地を気にする人数よりも地産地消を実践している人数のほうが多いという結果となった。

地産地消を実践しているという人の中には、自分では食材を選んで買っていない人や、自然と地域で採れた食材が手に入る人がいることが考えられる。(朝倉)

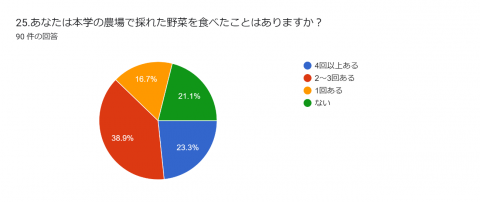

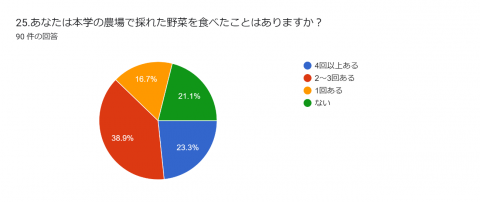

本学で摂れた野菜を食べたことのある人はおよそ8割であり、その内、複数回食べたことのある人は全体の6割を超えた。一方で、食べた回数が4回以上の人に限定するとその割合は全体でおよそ2割と下がってしまう結果となった。本学農場の収穫物を配布・販売する場を現在よりも広く設けることで、繰り返し食べる人が増えると考える。(朝倉)

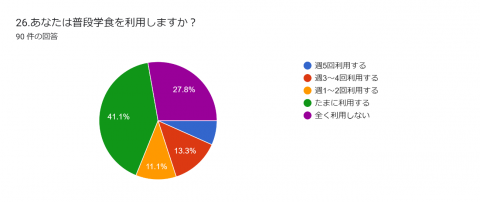

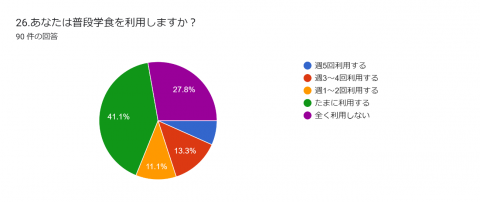

学食を「週5回利用する」は6.7%と最も少なく、「たまに利用する」が41.1%と最も多かった。(岡野)

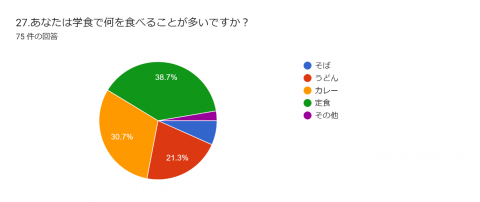

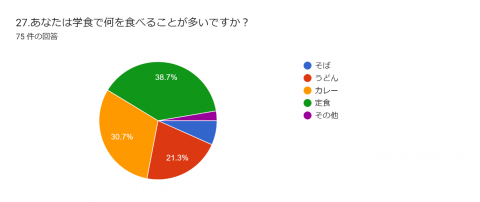

学食のメニューでは「定食」を食べている人が最も多く、次に「カレー」を食べている人が多かった。学食の中では、定食、カレーのボリュームが多く、ご飯の大盛りも可能であるため、これらを食べる人が69.4%と半数以上になったのではないかと考えられる。(岡野)

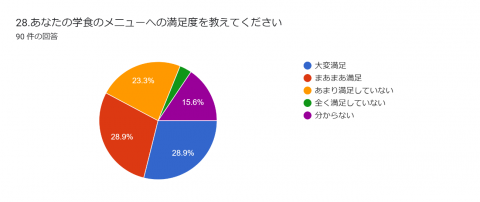

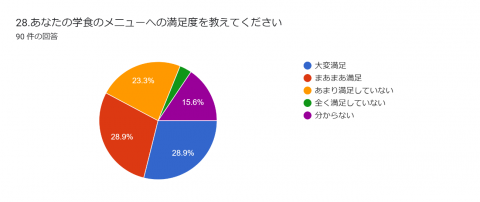

学食に「大変満足」、「まあまあ満足」と回答している人は57.8%とほぼ半数の人が学食に満足している。

29の自由回答からは、学食の満足度が高い理由として、量が多く安くて美味しいからという事が挙げられる。学食では、定食を頼むと、無料でご飯の大盛りにする事ができ、ボリューム感がある。反対に学食の満足度が低い理由として、メニュー数が少ない為飽きやすいことが挙げられる。本学は調理員が少ない為、レパートリーを増やす事が厳しいと考えられるが、コロッケや唐揚げが単品で食べれるようになった事はありがたい事であると感じる。これからも安くてボリュームの良い学食に感謝していきたいと思う。(岡野)

29.【28】で回答した理由を教えてください(64件の回答、複数回答可、一部抜粋)

- 美味しくて、安いから。生徒想いの価格で、とても美味しい為。

- 美味しくて、量が多いから。お腹いっぱいになるから。大盛りにしても300円で食べられるから。

- カレーの量が多くて満足感があるからです。カレー美味しいからです。

- 毎日温かくて美味しいものを食べられるのがありがたいから。

- 美味しいし、栄養バランスを考えていることがわかるから。

- お肉系と魚系と麺類とあっていいから。

- メニューの種類が少ない。もう少しメニュー数を増やしてほしい。レパートリーが欲しい。

- 最近では日替わりでやっていないメニューもあるため。たまにうどんが売ってない。

- 値段の割に量が少ない。ボリュームがあんまなく、お米の味の癖が強い。

- ご飯の量が少し多い。

- 美味しいと思わないから。

- 学食を(あまり)食べたことがないから。

30.あなたの学食に対する要望をご自由にお書きください(32 件の回答、複数回答可、一部抜粋)

- メニューを増やして欲しい。日替わりメニューなど欲しい。

- 季節にあったものを出して欲しい。限定商品があったらもっと楽しくなると思う。ハロウィンやクリスマスなどのイベントや季節限定など。

- ラーメン食べたいです。

- デザート類をメニューに入れて欲しい。スイーツも入れて欲しい。

- ご飯自由に盛れるようにしてほしい。ご飯の量を少なくできるようにして欲しい。お米の量が多いかもしれないです。お金はそのまま払うのでご飯なしにできるようにしてほしい!

- 五穀米とラーメンがメニューに追加されると嬉しいです。

- カレーと野菜など、野菜をつけてほしい。

- カレーをもう少し辛く、白米の量を少なく、カレールーを多くお願いします。

- 蕎麦やうどんがない時は提示して欲しい。

【まとめ&コメント】

今年の新聞局では、初めて「食」に関するアンケートを行った。朝食を毎日必ず摂る人の割合が51.1%と低い。朝食を摂ることにより体温を上げてくれたり、体内のリズムを整えたりすることができ、仕事や勉強の効率アップにつなげることができるメリットがある。そのためもっと多くの人が朝食をとるべきだと考える。朝食を摂らない理由として一番多かったのは、「時間がなかったから」だった。その理由として考えられることは、準備に時間がかかりすぎてしまう、起きる時間が遅くなってしまうなどがある。対策としては、いつもより早く起きることが大切であると考える。朝早く起きることにより生活リズムも改善される。パンやシリアルなど簡単に食べれる軽食などから食べる習慣をつけていってほしい。(羽根)

毎日朝食を摂る人は約半数であり、昼食や夕食においてもおよそ75%であった。また、6割強もの人は野菜を毎日摂っていないこと、添加物や産地を気にする人は1/3程度しかいないことから、全体としてみると栄養や健康、安全性に対しての意識が低いといえるだろう。食事は楽しむことも重要であるため食事にある程度の個人の好みが表れるべきであるが、健康を害することのないよう留意する姿勢が求められると考える。(朝倉)

アンケート結果のより詳細な分析は、「拓殖大学北海道短期大学新聞」(2024年3月発行予定)に掲載予定です。お楽しみに!