オープンキャンパスで、「拓殖大学北海道短期大学」を体感しよう!

─ 今年最後の開催:参加申込み 9月29日(木)まで ─

10月1日(土)に、来場型の第3回オープンキャンパスを開催します!(年内最後の開催です)

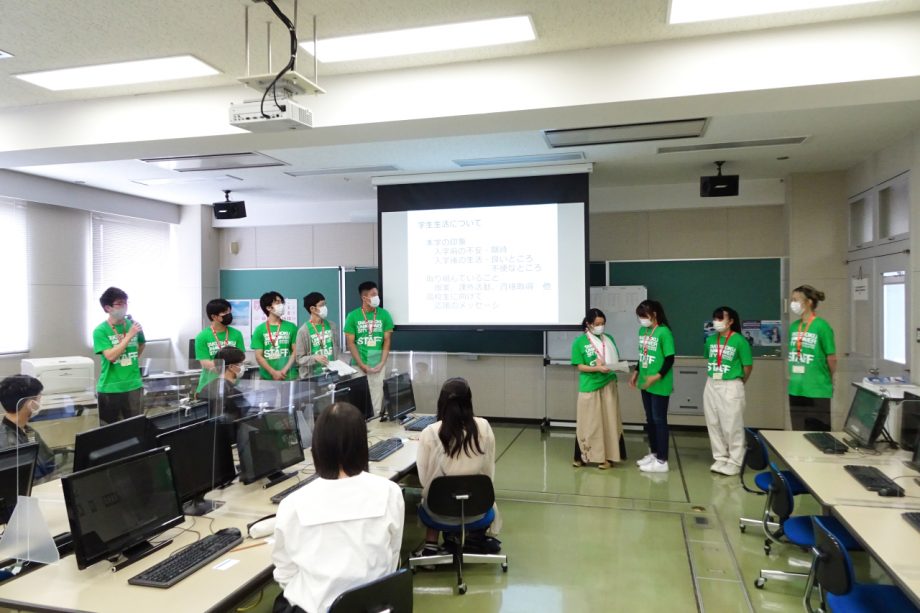

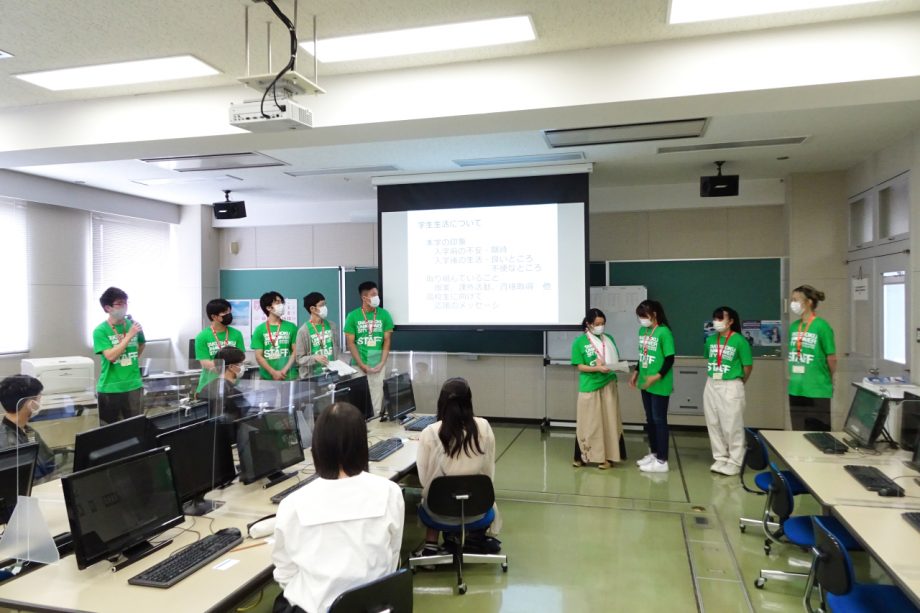

本学のオープンキャンパスでは、学科・コースごとに様々な体験プログラムを用意していますので、気になる分野の学びをじっくり知ることができます。先生や学生スタッフたちから授業や大学生活の様子を直接聞いて、リアルな拓大キャンパスライフを体感してみよう!!

第3回オープンキャンパスでは・・・

●「収穫最盛期!選べる模擬授業 秋の収穫ver.・農場見学」

●「大学の「考える」学び体験・ゼミナール体験」

●「3コース体験授業・保育職の魅力・やりがい~現場の保育者が語る!」

などのプログラムを実施します!(詳細は下記「プログラム」をご覧ください♪)

開催日時

2022年10月1日(土) 10:30~15:30(受付10:00~)

プログラム

(共通プログラム)

●学科・コース紹介

●キャンパス見学

●授業体験

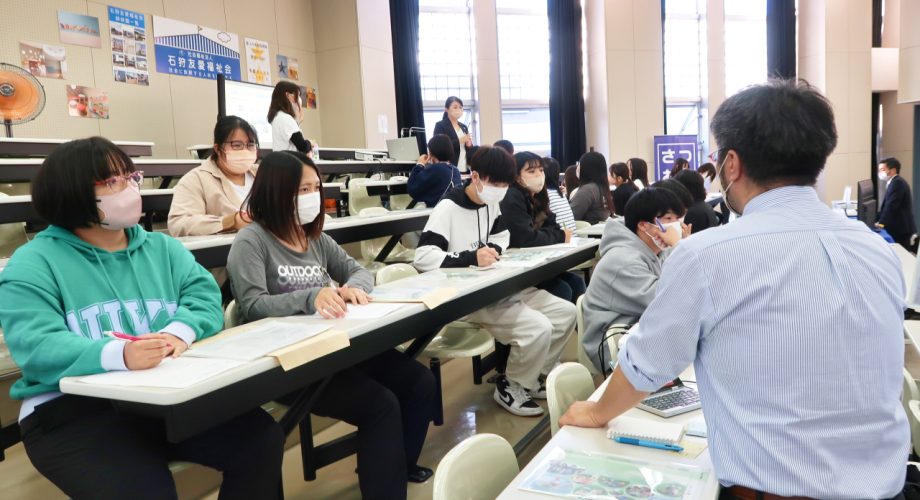

●在学生フリートーク

●入試説明・個別相談

●市内見学バスツアー(保護者対象) など

(生徒、保護者、引率者の皆さんの昼食をご用意しています。)

|

【10月の授業体験プログラム】

★環境農学コース

●「選べる模擬授業 秋の収穫ver.」

収穫最盛期の農場を舞台に、花、野菜、畑、稲の模擬授業を行います。

拓大産の作物の特長を、穫って・触れて・観て・味わいましょう!

★地域振興ビジネスコース

●「授業体験」

農業経済(経済)、中国語(語学)、会計学(ビジネス)の授業を通じて、大学の「考える」学びを体験します。

●「ゼミナール体験【ビジネス系】川眞田ゼミ・米野ゼミ・小林ゼミ」

情報科学、ビジネス実務、政治学の各ゼミの研究の目的や内容について触れながらゼミの雰囲気を体験をします。

★保育学科

●「3つの体験授業でコース選択」

本学の特色ある<造形表現コース><身体表現コース><幼児音楽教育コース>3つの体験授業で、自分に適したコースをみつけよう!

●「幼児の運動遊び体験」

●「保育職の魅力・やりがい~現場の保育者が語る」

保育の現場で働く卒業生たちが仕事の様子や魅力、やりがいを語ります!

|

無料送迎バス

旭川方面、岩見沢・深川方面、帯広・富良野方面、網走・遠軽方面より運行いたします。(予約制)[バス受付終了しました。]

【9/23更新】「旭川方面」・「岩見沢・深川方面」・[網走・遠軽方面]からの送迎バス受付延長!

→ 9月29日(木)16:00まで

※無料送迎バスの詳細はこちら

申込み方法

下記の申込みフォームからお申し込みください。

〔申込み締切:9月29日(木)16:00まで〕

※無料送迎バスの利用申込みは〔9月23日(金)16:00まで〕

オープンキャンパスQ&A

Q 当日はどんな服装で行けばよいですか?

A:服装は自由です。私服でも制服でもOK!動きやすい服装・靴がオススメです。

Q 必要な持ち物はありますか?

A:手ぶらでOK!気になることがメモできるよう筆記用具は持参すると良いですよ。上靴は不要です。

Q ひとりでの参加でも大丈夫ですか?

A:まったく問題ありません!学生スタッフが一緒にプログラムへご案内します。何でも質問してみてください♪

Q 高校1年生や2年生でも参加して良いですか?

A:もちろん大歓迎!高校1・2年生のうちに色々な学校を見学しておくと、進路選択を進めるうえで必ず役に立ちます。保護者の方の参加も大歓迎です。

Q 駐車場はありますか?

A:本学には駐車場が豊富にございますので、お車での来校も可能です。当日は、大学正面の「来客用駐車場」をご利用ください。

新型コロナウイルス感染予防対策について

本学では新型コロナウイルス感染症の予防のため、以下の対応をいたします。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

・マスクの着用をお願いします。

・熱(本学の基準37.5度以上)のある場合や、体調が良くない場合は、参加をご遠慮ください。

・校舎内は、換気のため常時窓を開放しています。

・校舎出入り口や教室の前等に消毒液を設置していますのでご利用ください。

・スタッフはマスク等を着用して対応させていただきます。

お問い合せ

拓殖大学北海道短期大学 学務学生課オープンキャンパス係

℡:0164-23-4111 E-mail:nyushi@takushoku-hc.ac.jp