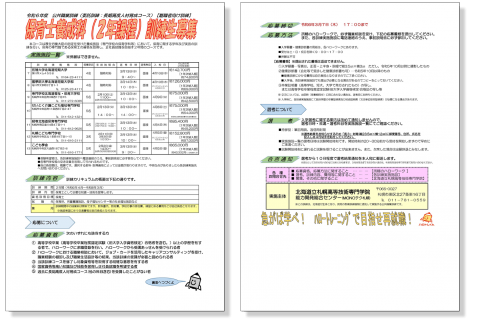

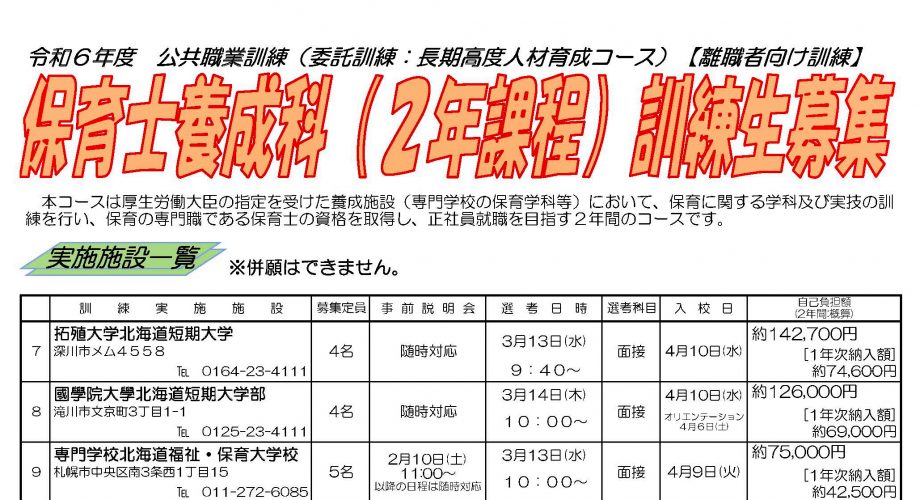

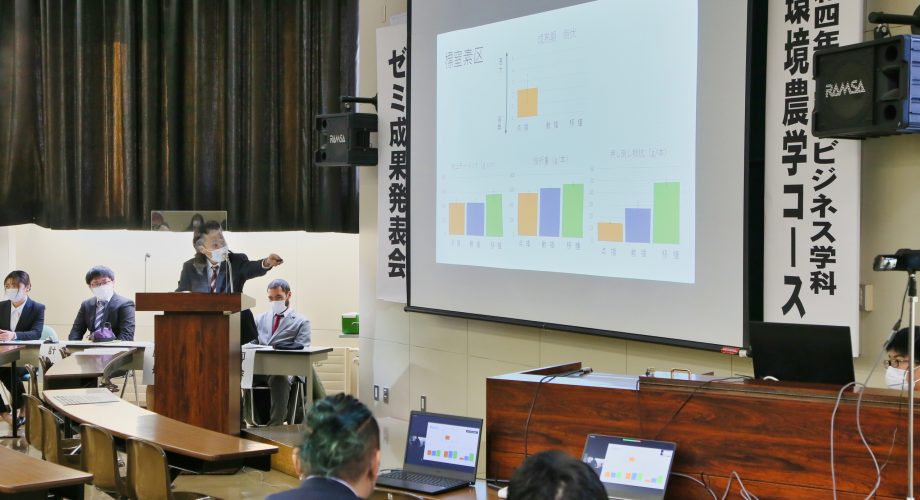

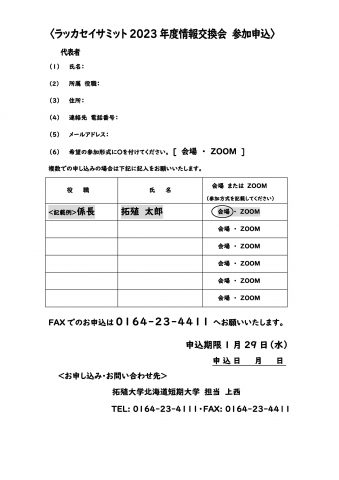

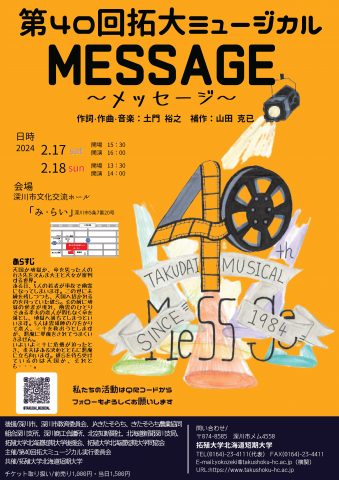

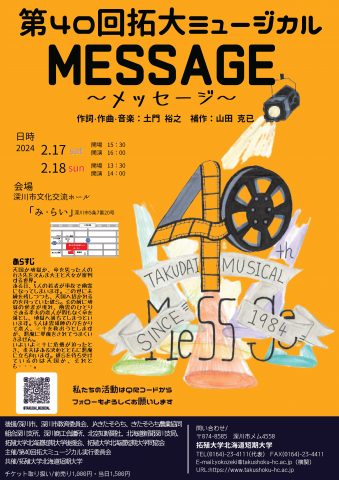

拓殖大学北海道短期大学 第40回 拓大ミュージカル

「感動こそ教育の原点」との理念で、1984(昭和59)年から公演回を重ねて来ました拓殖大学北海道短期大学のミュージカル公演は、今年記念すべき第40回目を迎えます。これも市民のみなさまの温かいご支援によるものとスタッフ一同感謝しております。本作品は、令和5年10月に旗揚げし、保育学科、農学ビジネス学科の総勢87名の学生が一致団結して制作に取り組んでいます。皆さんに感動を伝えられるようなミュージカルを目指して、キャスト、舞台監督、舞台美術、音響、衣装、事務局に所属する学生一人ひとりが準備に励んでいます。是非、会場にお越しいただき、地域の皆様と共に歴史を刻んだ記念すべき40回公演をご覧ください。

演目

第40回拓大ミュージカル 「MESSAGE~メッセージ」 作詞・作曲・脚本:土門 裕之、補作:山田 克已

~ あらすじ ~

天国か地獄か、命を失った人の行き先を閻魔大王と天女が審判する世界。ある日、5人の若者が事故で亡くなり幽霊になった。この世に未練を残しつつも、天国へ招かれるのを待っていた彼ら。その前に地獄の使者が現れ、幽霊のひとりである孝夫の恋人が間もなく命を落とし、地獄へ落ちてしまうと告げられる。5人は霊媒師の力をかりて恋人、未来(ミキ)を救おうとしますが、悪魔に邪魔をされてうまくいかない。いよいよ未来(ミキ)に危機が迫ったとき、孝夫はある決断する。その決断とは何か・・・彼の運命は・・・。若者たちをめぐるストーリーの中で良心や愛について問いかける作品です。(上演予定時間 2時間)

公演日時

2024(令和6)年 2月17日(土)開場15:30/開演16:00

2024(令和6)年 2月18日(日)開場13:30/開演14:00

会場

深川市文化交流ホール「み・らい」(北海道深川市5条7-20)

前売りチケット販売会

地域の皆様へ、前売りチケット販売会を以下の日時で行いますので、是非、いらしてください。ご質問がございましたら下記までご連絡をお願いいたします。

●日時:

令和6年1月13日(土)販売時間 10:00~12:00

令和6年1月20日(土)販売時間 13:00~15:00

●場所:拓殖大学北海道短期大学 学生ホール

●販売価格:1,000円(税込)

※当日券は空席があった場合のみ販売いたします。なお、当日券は1,500円(税込)になります。 |

※前売りチケットは1月19日(金)より以下の場所でも販売いたします!

上記のチケット販売会に来校が難しい方はぜひご利用ください。

<チケット販売場所>

●拓殖大学北海道短期大学 1階事務室 TEL:0164-23-4111

●深川市文化交流ホール み・らい TEL:0164-23-0320

●深川市役所 企画総務部まち未来推進課 TEL:0164-26-2246

●深川商工会議所 TEL:0164-22-3146

●アグリ工房まあぶ(フロント) TEL:0164-26-3333

●至誠堂書店(深川市) TEL:0164-23-3613

◎遠方の方でチケット購入をご希望の方は、前売りチケットの取り置きが可能です。大学までお問い合わせください。

拓大ミュージカル寄付のお願い・40周年記念誌の予約

[下記のアドレスよりご覧ください。]

https://takudaimusical40.wixsite.com/message

問合せ先

〒074-8585 北海道深川市メム4558 第40回拓大ミュージカル実行委員会事務局(秋月・横関)

●TEL:0164-23-4111(代表) ●FAX:0164-23-4411

●Email:yokozekiあっとtakushoku-hc.ac.jp

(メールアドレスは「あっと」を「@」に変換ください。)

第40回ミュージカルポスター(PDF_610KB)

第40回ミュージカルポスター(PDF_610KB)

拓大ミュージカル「インスタグラム」

●Instagram:takudai_musical

拓大ミュージカル特設ページ

過去の作品がミュージカル特設ぺージからご覧になれます。