青少年カナダ交流訪問団・市民姉妹都市訪問団報告会&国際文化交流パーティー

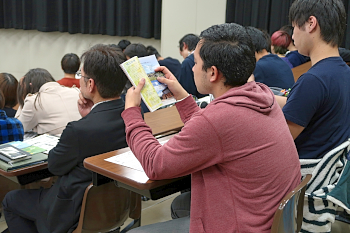

10月26日(土)11:00~ラ・カンパーニュホテル深川で深川国際交流協会主催の「青少年カナダ交流訪問団・市民姉妹都市訪問団報告会&国際文化交流パーティー」に本学の留学生35名が参加しました。

当日は、市民の方やALTの方など約90名が参加しました。本学の中国を始めベトナム、スリランカ、韓国、台湾の留学生も積極的に参加しました。楽しみのランチタイムにはテーブルでの会話も弾み市民の方との交流が深まったことと思います。

拓殖大学北海道短期大学は、今後も深川市民の方との交流を通して、深川市の活性化に努めて参ります。