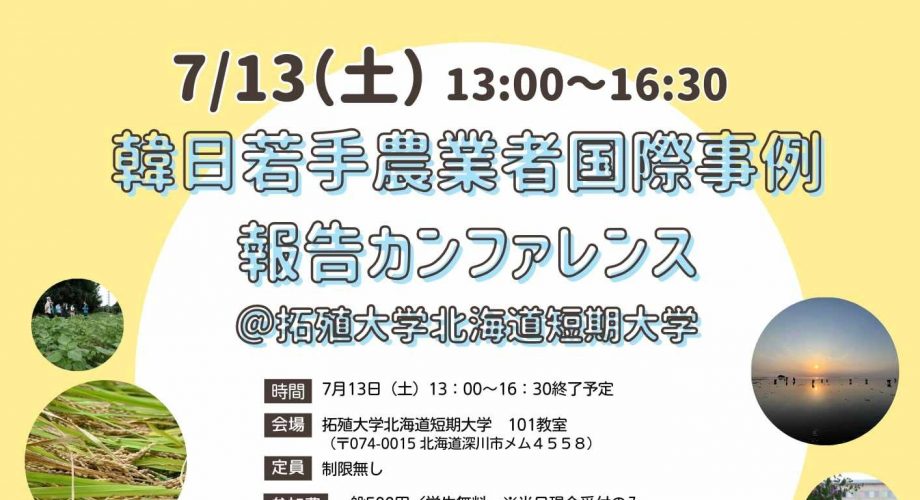

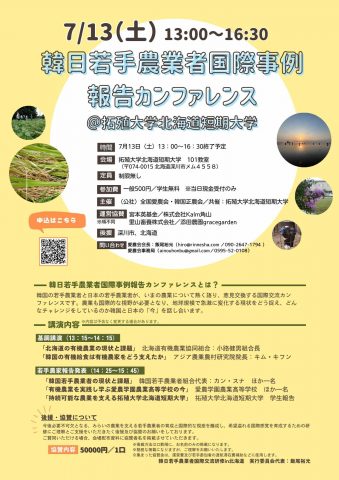

本学の招聘教授である飯尾裕光が会長を務める(公社)全国愛農会と韓国正農会が主催し、本学が共催する国際事例カンファレンスを、7月13日13:00~17:00に、本学101教室で開催しました。これは、韓国と日本の有機農業を実践する若手農業者の国際的交流を目的として、飯尾先生が中心となり両国で交互に開催している「韓日若手農業者国際交流研修」について、今年は7月10日~13日の間北海道で開催することから、最終日に本学を会場にして事例報告会を行うことになったものです。参加者は、学内の学生・教職員のほか、学外からも有機農業実践者、農業試験場の研究員などが参加、全体で50名を超える参加がありました。

7月13日午前中には、田中学長がツアー参加者の皆さんを本学の実験・実習農場にご案内しました。韓国からの参加者は明るく元気な若い女性有機農家がほとんどで、様々な作物や研究について質問が絶えませんでした。

豆類畑で記念撮影

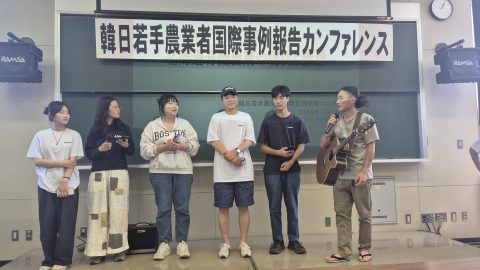

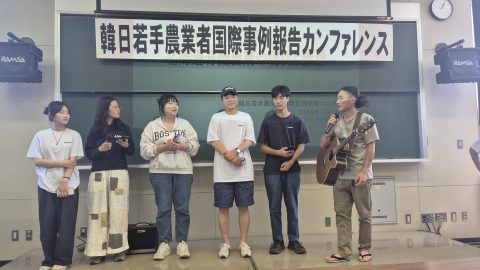

カンファレンスは、午前中に急遽結成された韓日バンドのハーモニーでオープニング。若さ溢れる意気込みに、国境の壁など微塵も感じられませんでした。

韓日アコースティックバンドによるオープンニングアクト

田中学長から歓迎の挨拶のあと、飯尾招聘教授からこの会の意義として、韓国と日本の若手農業者が国際的交流をとおして相互の学びを共有し、アジアの若手農業者の育成を目指すためものであるとの熱いメッセージがありました。

飯尾招聘教授の開会挨拶

基調講演として、まず北海道有機農業協同組合の小路健男組合長から「北海道の有機農業の現状と課題」と題し講演を頂きました。北海道における有機農業の現状を整理し、有機農業の拡大には、人材育成を有機農家個人に依存している現状から教育・行政・民間等による組織的な対応が必要であること、一般栽培から有機栽培に転換を促すには、有機栽培農産物の収量・品質・販売金額・流通方法などの情報を広く開示していくことが必要であると強調されました。

北海道有機農業協同組合小路組合長の基調講演

続いて、アジア農業農村研究院キム•キフン院長から「韓国の有機給食は有機農家をどう支えたか」と題し講演をいただきました。キム院長は、日本に留学され博士号を取得されており、お一人で日本語と韓国語で講演を進められました。韓国では、未来を担う子供たちに安全・安心な食べ物を提供するために、各自治体が公共給食に関する条例を制定、「食べ物統合支援センター」が地域の農産物を提供している。また、有機農業(韓国では無農薬も含め親環境農業という)を支援するために、一般農産物と有機農産物の価格差額分を行政が支援していることなどが紹介され、参加者は我が国との違いを実感しました。

アジア農業農村研究院キム•キフン院長による基調講演

続いて、若手農業者報告発表として、5名の発表がありました。本学農学ビジネス学科環境農学コース 2 年の吉田央祐さんからは、「持続可能な農業を支える拓殖大学北海道短期大学」として、環境に配慮した持続可能な農業を学べる本学のカリキュラムや各ゼミの研究に加え、自分のサツマイモに関する卒論が紹介されました。

韓国若手農業者組合のカン・スナ代表から「韓国若手農業者の現状と課題」として、自らが有機農産物の生産にとどまらず、加工や経営マーケティングまで取り組むまでの経過と、青年農業者の支援策や協同した活動の具体例を示し、「私たちが生きる農業農村を私たちが作ろう」と、若手農業者の代表として力強く述べられました。

愛農高校作物部主任の杉山哲郎先生からは、「有機農業を実践し学ぶ愛農学園農業高等学校の今」として、有機農業を教える日本で唯一の全寮制高校である愛農高校の紹介のなかで、職員も生徒と共に暮らし、毎日一緒においしいご飯を作り食べる、そしてたくさんの命とのつながりを感じて生きていくことは経験的にしか学ぶことができない、と強調されました。

ジュウォン農園代表のキム・フジュさんからは、「自信のオーガニック ジュウォン農園」として、国内初の梨の有機認証を受けたこと、有機梨や加工品のインターネット販売や若手農業者との交流、有機農業者が受ける支援などについてお話しいただきました。

最後に、「犬山オーガニックビレッジ活動報告」として、代表の佐藤練さんから、日本農業における課題として中山間での担い手不足・高齢化、耕作放棄地の増加、里山の荒廃による鳥獣被害の拡大をあげ、昼は農業、夜は鵜飼の船頭という生活のなかで若手有機農業者7名で農事組合法人オーガニックビレッジを立ち上げたことや、有機肥料の製造やジビエを活用したペットフードの製造について紹介されました。

最後に、会場から質疑を受け付け、カンファレンスは終了しました。国境を越えて若者が交流する中で、世界的な視野を持ってローカルに活動することの意味と、ともに連携して未来の食、農業、そして地域社会を育てていくことの大事さを参加者は強く感じたことと思います。講演してくださった演者の皆さまと、ご参加頂いた皆さまに、こころから感謝申し上げます。

終了後に全員で記念撮影