雪の多い元旦となりました。学内も除雪が大変です。

雪の多い元旦となりました。学内も除雪が大変です。

令和4年 新春メーッセージ

~ 地域の方々へ、一般の方々へ ~

拓殖大学北海道短期大学

学長 篠 塚 徹

年頭のご挨拶

明けましておめでとうございます。皆さまにおかれましては、雪に囲まれた厳しい寒さのなか、どのような新年をお迎えになられたでしょうか。この2年間新型コロナ感染症が猛威を振るい社会全般が深刻な影響を受けましたが、本年はこの感染症が終息し、穏やかな日常が戻ってくることを願っています。

昨年行われた弊学の卒業式と入学式は、コロナ禍のために大学関係者のみで実施することを余儀なくされました。保護者や地域の方々にはご迷惑をおかけし、申し訳なく思っております。授業開始後も5月に入り学生に新型コロナウィルス感染症の陽性者が出たために一時的な休校を実施し、その間学生には自宅待機を求めクラブ活動やアルバイトの休止も求めました。授業再開後は、引き続き徹底した感染症予防対策を施しながら、分散登校による対面授業とオンライン授業を組み合わせながら学習を進め、前期を乗り切ることができました。クラブ活動やアルバイトも解禁しました。

この間、深川市当局、地元の団体・企業・NGO等から手厚いご支援をいただき、感謝に堪えません。生活困窮学生への公益事業参加を通ずる生活支援、お米や食品などの食料支援、コロナ対策に資する支援など、枚挙にいとまがありません。また、深川保健所からは陽性者への適時適切な措置、濃厚接触者への指導など、きめ細かなご配慮をいただきました。お蔭様で後期は新たな陽性者が出ることもなく、昨年末まで学生は元気に受講し、日々の生活を軌道に乗せています。深川市のご配慮により学生のワクチン接種も進んでいます。弊学がこの地に居を定めてから55年間、地域の方々からの暖かいご支援とご協力を改めて実感しています。

さて弊学は近年順調に入学者を増やしてまいりましたが、多くの要因によって本年度の入学者は激減いたしました。来年度に向けた学生募集活動も、コロナ禍による制約のもとで展開しており、非常に厳しい状況にあります。本年度は、文部科学省の方針のもとで策定した拓殖大学教育ルネサンス2030の一環として打ち出した弊学の中長期計画の初年度に当たります。本計画のビジョンにおいて、弊学は「教育機関として大学全体の能力を向上させ、揺るぎなく“地域における知の拠点”であり続けるため、地域に沿う大学として独自の特色を強く打ち出し、基礎と教養を前提とした実践教育に徹し、“地域になくてはならない大学”として、また“地域に愛される大学”としての位置づけを強める」(要旨)ことを謳っています。このビジョンに沿って着実に個別計画を実行しつつありますが、肝心の学生数の減少は弊学の存立を危うくし、今後の個別計画の実行を妨げる要因となることは必至です。この観点から、地域の皆さまには学生募集においても特段のご支援とご助力をお願い申し上げます。

私たち教職員は、今後とも教育にかける強い使命感と矜持をもって前進を続けます。

末筆ですが、皆さまにとって、本年が良きお年でありますようにお祈り申し上げます。

令和4年 新春メッセージ

~ 学生の皆さんへ ~

拓殖大学北海道短期大学

学長 篠 塚 徹

年頭に当たって

明けましておめでとうございます。皆さんは、雪に包まれた冬の風景のなかで、どのような新年を迎えられたでしょうか。道外の暖かい地域から入学した1年生にとっては初めての冬ですが、雪の多さに驚いたことと思います。

在校生の皆さんは、入学以来新型コロナウィルス感染症(コロナ禍)にずっと悩まされてきました。2年生の入学式は中止となり、授業開始時期も遅れました。1年生は、本学関係者のみの立会いによる寂しい入学式を経て大学生活を始めました。

昨年度と本年度前半の授業は、分散型対面授業と遠隔授業を併用しながら進められました。昨年の9月以降は漸く対面授業が主体となりましたが、依然として、常時マスク着用、体温測定・手洗い厳守、3密回避、食事時の人数制限・黙食など、厳しい制約のもとでの生活を強いられています。本年度の前半には、臨時休校、クラブ活動禁止、アルバイト禁止の時期もありました。これらの措置は、皆さんが安全安心な環境のなかで勉学等に勤しむことができるように取られたものですが、あなた方は勉学への意欲を失わずにこの過酷な環境に耐えてこられました。この点において、私はあなた方に深甚なる敬意を表します。皆さんが現に経験しているこの試練から得た教訓は、必ずや今後の人生の歩みのなかで役に立つことと思います。

なお、コロナ禍に直面している皆さんに、深川市当局、深川保健所、団体、企業、NGO等地域の方々が手厚い支援の手を差し伸べておられることを忘れてはいけません。遠隔授業に資する通信経費支援、公益活動参加を通ずる生活支援、お米やご飯パックの寄贈、抗菌マスクケースや抗原検査キットの寄贈、食料支援、保健所のご指導など、心のこもったご支援ばかりです。あなた方には感謝の念を強く持ってもらうとともに、学生の本分たる学びの場で力を伸ばし、これらのご厚意に報いるようにしてください。

さて、本学は1966年にここ深川市で誕生しましたが、それ以降55年間にわたって北の大地で歴史を刻み、多くの成果を挙げてきました。既に1万3千人近くの卒業生がさまざまな分野で活躍をしておられますが、本学の校風はその先輩方が在校中に創りあげてきたものです。また、卒業生に加えて歴代の教職員の方々や学外から本学を支えてくださった地域の方々のご尽力によって、半世紀以上もの間本学は実績を積み上げてこられたのです。いまだにマスク越しの不自由な大学生活ですが、皆さんも本学の校風創りに加わって後世に残る貴重な歴史の頁を飾ってください。

本学のカリキュラムは、地域社会との結びつきを強めています。コロナ禍によって思うに任せませんが、各学科・コースにおける演習や実習を通じて、多様な経験が得られる筈です。実践的な専門性を高め、かけがえのない貴重な青春時代を謳歌してください。

本年が皆さんにとって明るい希望に満ちた良い年であるように、心から願っています。

第55回農業セミナーを令和3年12月8日(水)に開催いたしました。

今年度も新型コロナウイルス感染症防止対策を行い、学外参加者につきましては3密を避けるため70名限定の人数制限をさせていただき、別会場でのライブ配信視聴とし、午後から半日日程で開催いたしました。

開会にあたり篠塚徹学長より主催者挨拶があり、山黒良寛環境農学コース長の司会でセミナーが進められました。

今回のテーマは、「北短の教育と私の経営戦略~全国、北海道で活躍する北短男子卒業生~」と題し、基調講演含め5人のご講演をいただきました。最初に、基調講演として本学 大道雅之 教授から「北短で学ぶこととは!」と題し先生の人生経験も含め、15年間の北短での指導実践と学生諸君へ「プラス思考の大切さ」「ネットワークづくりの重要性」等をお話しいただきました。

講演1では、埼玉県狭山市で里芋を中心に野菜栽培を行っている安藤雅広 氏(2011年卒)から「日本一の里芋を全国へ、世界へ」と題し、10年間の農業経験と地域での仲間作り、狭山里芋のブランド化への取り組み等について話され、「失敗を恐れず挑戦!する」姿勢で取り組むようアドバイスをいただきました。

講演2では青森県弘前市で果樹、水稲栽培農家をしている山本大河 氏(2015年卒)から「独り農業を続けていく為には」と題し、りんご農家として有袋栽培や品種改良による栽培管理の簡略化、山間地から平地農地への移動等の経営改善について話され、「2年間の学生生活で人との出会いを大切にする」ことをアドバイスいただきました。

講演3では名寄市で水稲、アスパラ栽培をしている安達康治 氏(2010年卒)から「就農10年目を迎えて」と題し、スマート農業の導入や3色アスパラガスのネット販売、大道先生との北短での出会い等について話され、「北短での時間を大切にし、夢と目標を持って」取り組むようアドバイスをいただきました。

講演4は由仁町で水稲、畑作、野菜栽培をしている川端祐平 氏(2009年卒)から「新しいアグリビジネスを!」と題し、卒業後1年半のアメリカ農業研修参加やそらち南さつまいもクラブによるさつまいもの産地化、合同会社設立によるさつまいも販売、畑作物のドローン防除を請け負う防除組合法人の設立等について話されました。学生にとって卒業生である4氏のお話は、とても興味深く感銘を受け、これからの学生生活、就農に向けての準備の示唆となりました。今回、講演を聴いた学生の中から、地域のリーダーとして活躍し、いつの日かセミナーで講師を務めてくれる卒業生が出てくることを期待します。

講演終了後、田中英彦副学長の司会により講演者5名に参加していただき、「北短での教育と地域の活性化について」と言うテーマで、パネルディスカッションが行われました。会場からは学生達の積極的な質問もあり、また、ライブ配信されている別会場からもリモートでの質問もあり有意義な時間となりました。

最後に、山黒良寛環境農学コース長から閉会の挨拶があり、セミナーは無事終了しました。

本学は、創立以来農業後継者をはじめとする農業の担い手を養成することを基本使命としてきました。今後とも未来を切り開く農業の担い手の育成に努めて参りますので、ご支援をよろしくお願いいたします。

講師の方々の講演の写真と共に、ZOOMを使用した講演の内容や会場の雰囲気を下記の動画アーカイブ(YouTube)より是非ご覧ください。

このたび、国の政策として新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的に困窮する学生等を支援するため「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設されました。

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入・アルバイト収入の減少により、学生生活にも経済的な影響が及んでいる状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。

なお、日本学生支援機構の給付奨学金を令和3年12月10日に受給している学生については、辞退の申し出がない限り自動的に本給付対象者となります。(対象者には12/23付で詳細を大学よりメール通知しています。)

給付金を希望する学生は、以下の手続により申請してください。

申請手続について、支給対象者の要件(基準)や支給金額等は下記リンクから手引きがダウンロードできます。

ダウンロード後、特に4ページ「5.支給対象者の要件(基準)」をよく読み、自分が該当するか必ず確認してください。

申請の手引きを確認し、支給対象者の要件(基準)を満たしている場合は、下記より「様式1 申請書」と「様式2 誓約書」の2種類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、手引き6ページに記載の添付書類と一緒に、期限までに学務学生課の窓口に提出してください。期限を超えた場合は受付できません。(本学ではLINEによる申請受付は行いません。)

受付期間 令和4年1月11日(火)~1月18日(火) 13:00迄

提出場所 学務学生課窓口

<注意事項>

・手続き書類の受理後、大学で審査し、日本学生支援機構へ推薦します。推薦には上限人数がありますので、申請者が全員受給できるわけではありません。

・締切日厳守。書類の不備、遅れは受付できません。

・支給の決定については特に通知しません。口座への振込みをもって、支給決定の通知に代えます。審査結果及び支給日に関する質問には回答できませんので、ご了承ください。

・申請内容に虚偽があった場合は、支給された給付金の返還を求められることがあります。

下記日程で「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の説明会を行います。

出席は任意ですが、申込にあたり不明なことがある場合は出席してください。

持ち物:「学生等の学びを継続するための緊急給付金」 申請の手引き(学生・生徒用)

日 時:令和4年1月12日(水)12時10分から

会 場:101教室

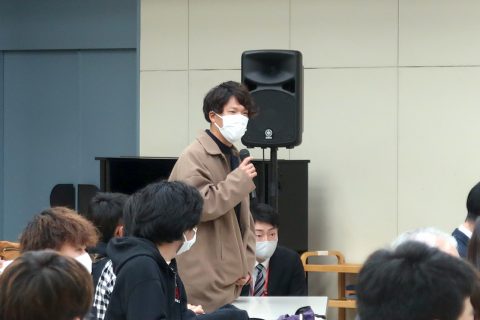

去る、12月23日(木)、24日(金)の2日間、第10回卒業制作発表会を開会しました。当コースの2年生は、ゼミナールの成果として「卒業論文」の執筆が課せられています。卒業論文の提出日は、通年最後のゼミナールの時間ですが、その制作内容の一部を発表し質疑・応答、意見を聴取することで卒業論文がより充実した内容となるよう、実施されています。各ゼミ2名の実行委員と各ゼミ5名の当日スタッフにより運営がなされました。

対面発表49名、動画発表76名が、各ゼミナールのテーマに沿って決めた卒業論文題に関する発表を行いました。コロナ感染予防対策の観点から、校内3箇所を映像回線でつないでの開催となりましたが、大きなトラブルもなく無事終了することができました。ご参加いただきました皆様にお礼申し上げます。

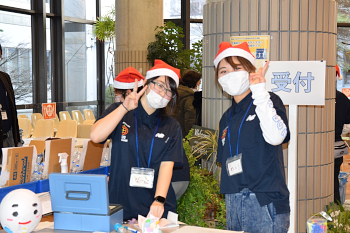

何もかも手探りで始めた2回の農産物販売会の後、メンバー皆で協議を重ねた結果、第3回ログハウスプロジェクトはこれまでとは趣向を変えて、地域の皆さまと一緒にクリスマスをテーマにした作品作りを行うこととしました。作品は、クリスマスリース、スノードーム、フェルトクリスマスツリーの三種類を用意し、Googleフォームで事前申し込みを受け付けました。

12月12日(日)、午前の部10:00~12:00と、午後の部13:00~15:00の二部にわけて、校舎内にある学生ホールで、幅広い年代の方達と交流しながら作品作りに取り組みました。

参加費として500円頂きましたが、予想よりもたくさんの方達に来ていただいた事で、学生ホールは学生スタッフと参加者の皆さまの笑い声で溢れる結果となりました。

また、小さなスペースでしたが、拓大で栽培した大豆のタマフクラをはじめとした豆類や3種類のサツマイモ、黒米、本学のイチョウの木から採れた銀杏を販売しました。

お客様アンケートでは、「子供たちが楽しそうに作っていてよかった」、「学生と楽しくものづくりをする事ができた」、「コロナ渦でイベントがない中、開催してくれてとても楽しめた」などのお褒めの言葉をいただく事ができました!

そして今回は地域に根差した拓大イベントを目指す一環として、深川西高校さんから生徒が参加してくれて、運営側で学生スタッフと交流を深めました。今後も機会があれば高校の生徒さん達と一緒に、開催していきたいと考えています。

今回の反省点として、「Googleフォームによる事前申し込みの方法を見直す必要がある」、「準備が間に合わずお客様を待たせてしまった」、「リハーサルなどの準備が不足していた」などが挙げられました。これらの反省、改善点を含めて、私たちはこれからもログハウスプロジェクトとして活動していきます。

今年度の「北短ログハウスプロジェクト」はこれで終了しました。来年度の開催については、拓大のHP、Twitter、Instagram等にて順次、情報を公開していきますのでどうか見逃さずにフォローしていただけると嬉しいです。

私たち、ログハウスプロジェクトのメンバー一同、来年も皆様の来訪を心よりお待ちしております。

作った作品を飾って、良いクリスマスと年越し、お正月をお過ごしください。

(北短ログハウスプロジェクト一同)

フォローお願いします↓↓

●Twitter:takushoku_LH

●Instagram:takushoku_lh

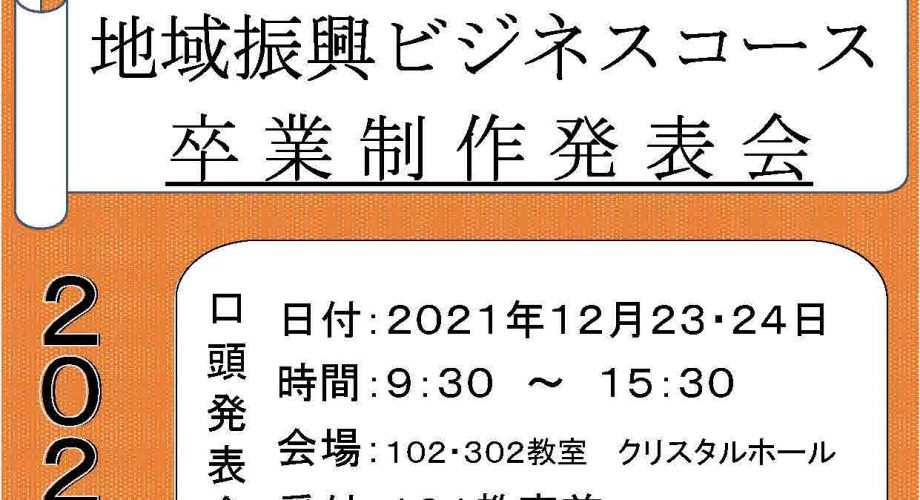

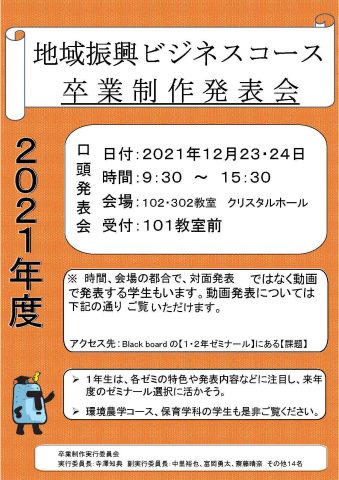

下記の日程で、2021年度 地域振興ビジネスコース「卒業制作発表会」を開催します。みなさまのお申し込みをお待ちしています。

<日時> 令和3年12月23日(木)9:30~15:30

令和3年12月24日(金)9:30~15:30

<受付> 101教室前

<発表> 対面発表/動画発表

[ゼミテーマ]

川眞田ゼミ「未来の社会を創造する」

工藤ゼミ 「人口減少時代の地域社会とライフデザイン」

小林ゼミ 「社会分析の方法:リサーチ・デザインを身につける」

畠田ゼミ 「仕事術を学ぶ・試す・実践する」

平尾ゼミ 「環境問題:プラスチック汚染とは、何か」

藤田ゼミ 「国内外の地域・文化事情」

村上ゼミ 「SDGsをヒントに持続性のある社会を築く方法を考える」

米野ゼミ 「私たちの暮らしはどう変わる?「Society5.0」が描く未来像」

我妻ゼミ 「会計学とビジネス活動」

<申込方法>

COVID-19対策のため会場分散して実施されます。事前申し込み制なので、観覧希望の方は下記のQRコード(申し込みフォーム)より申し込みをお願いします。[12月22日(水)まで]

<問い合わせ先>

●川眞田(研究室394)・小林(研究室285)・工藤(研究室282)・我妻(研究室393)

●TEL:0164-23-4111

|

冬季休暇を迎えるにあたっての心構え 学生諸君におかれては、新型コロナウイルス感染症が依然として終息せず、新たな変異種「オミクロン株」の感染拡大の脅威が心配される中での「冬季休暇」であることを十分認識し、これまで通りの基本的な感染予防に心がけ、「三密」にならないよう、家族以外の者との行動に十分留意してください。 令和3年12月16日 |

1.旅行(帰省を含む)は、その必要性と安全性について慎重に検討し、ゼミ担・組担教員に届け出ること。

なお、道外に出る学生は、事前に抗原検査キットを受け取り、旅行地を出発する際に検査し、検査結果をゼミ担・組担教員に報告すること。

2.クラスターの発生が懸念される場所には行かないこと。

3.マスク着用、手洗い、うがい、手指のアルコール消毒を励行すること。

4.複数人での飲食については換気、飲食時以外のマスク着用を励行すること。

5.健康観察・行動記録シートに日々の体温と行動を記録すること。

6.休暇中の過ごし方については、安全で無理の無い計画を立てること。

7.体調に異常が発生したときは、速やかにゼミ担・組担教員に連絡すること。

8.交通ルールを守り、交通事故をおこさないよう、また事故に遭遇しないよう十分注意すること。

9.海・山・川でのレジャーや旅行・アルバイト等では事故やトラブルが起きないよう十分注意すること。

10.生活が不規則にならないように注意すること。

1.未成年者の飲酒は法律で禁止されています。

2.成人であっても人によって飲める量は異なり、全くアルコールを受けつけない体質の人もいます。他の人に無理に飲酒を勧めてはいけません。「急性アルコール中毒」は大変恐ろしく、“死”に至ることもあります。

3.学内での飲酒は禁止です。

4.アルコールに対する知識と自らの体質を認識し、その場の雰囲気に惑わされず、くれぐれも「暴飲」は避けてください。

5.飲酒を勧められても、飲めない場合ははっきり「飲めない」と断る勇気を持ってください。

以上

冬季休暇期間中(12/27~1/7)の事務窓口取扱時間は以下の通りです。

| 期間 | 事務窓口取扱時間 |

| 12月27日(月)~28日(火) | 10:00~16:00 |

| 12月29日(水)~1月4日(火) | 冬季休業中のため、事務取扱は行いません。 |

| 1月5日(水)~1月7日(金) | 10:00~16:00 |

●令和4年1月11日(火)より通常の事務取扱となります。

●冬季休業中は、窓口及び証明書等の取扱は休止となりますのでご注意ください。