一般公開講座「日本酒学」 のご案内

本学では、昨年度から後期カリキュラムにおいて、農学ビジネス学科の選択科目として「日本酒学」を開講しました。この授業は全15回を学内外の講師陣が毎回交代で講義を担当するオムニバス形式です。酒米生産、醸造技術など日本酒製造技術だけでなく、日本酒の歴史・文化・楽しみ方など日本酒を育む背景を理解するとともに、酒税法、販売戦略、日本酒による地域振興など、日本酒に係る幅広い内容を分野横断的に学ぶことを目的としています。

今年度は、9月15日(金)に第1回を開講しましたが、学生のみならず、多くの一般市民の皆さまにも日本酒を巡る世界を堪能してもらいたいとの考えから、今後の外部講師による5回の授業について公開講座といたしました。

是非ご参加ください。

■令和5年9月29日(金) 開講 (終了)

●時間:13時00分~14時20分

●演題:「酒を科学し造り手を支える国税局鑑定官室の取り組み」

●講師:札幌国税局課税部鑑定官室 松本 健 室長

■令和5年10月6日(金) 開講 (終了)

●時間;13時00分~14時20分

●演題:「北海道における酒造好適米の生産と販売」

●講師:ホクレン道央支店 室谷 光紀 支店長

■令和5年10月13日(金) 開講 (終了)

●時間:13時00分~14時20分

●演題:「北海道における酒造好適米の品種改良と今後の課題」

●講師:道総研北見農業試験場 田中 一生 主任主査

■令和5年11月17日(金) 開講

●時間:13時00分~14時20分

●演題:「地方創生蔵 上川大雪酒造の酒造り」

●講師:上川大雪酒造株式会社 川端 慎治 副社長・総杜氏

■令和5年12月1日(金) 開講

●時間:13時00分~14時20分

●演題:「食彩豊かな日本の食卓~料理と酒のハーモニー」

●講師:札幌グランドホテル・パークホテル 舟橋 裕司 統括総料理長

場所

拓殖大学北海道短期大学 1階101教室

参加申し込み方法等

受講料は無料です。下記のQRコードから申し込み頂くか、別紙の申込用紙に記入してファックスしてください。

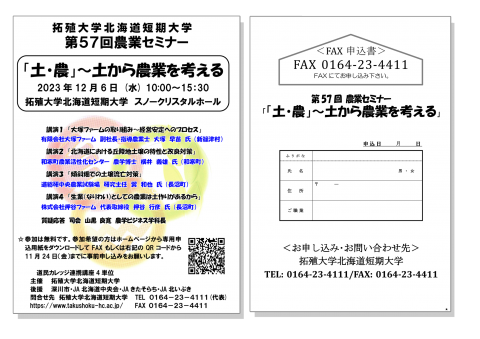

![公開講座ご案内チラシ[PDF]](https://www.takushoku-hc.ac.jp/tak/wp-content/uploads/2023/09/R05_takushoku_sake-339x480.jpg) 公開講座ご案内チラシ[PDF]

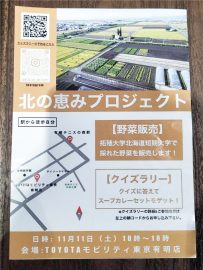

公開講座ご案内チラシ[PDF] ![FAX申込用紙[PDF]](https://www.takushoku-hc.ac.jp/tak/wp-content/uploads/2023/09/R05_takushoku_sake_FAX-339x480.jpg) FAX申込用紙[PDF]

FAX申込用紙[PDF]  QRコード[参加申し込みフォーム]

QRコード[参加申し込みフォーム]

■日本酒学公開講座にあわせて、社会人入学相談会を開催します(公開講座終了後に開催します)。

「社会人選抜制度」の詳細を知っていただき、進路選択の参考にしていただく機会として特別開催いたしますので、ぜひご参加ください。

【社会人選抜入試相談会】

●時間:14:30~15:50(「日本酒学」公開講座終了後に行います)

●場所:拓殖大学北海道短期大学 1階 102教室

●申込方法:「日本酒学」公開講座の申し込みフォームから申し込みをお願いします。(申込フォームでの申込みが難しい場合は、電話でご連絡ください。)

●公式Instagram:takushoku.hc.ac.jp

●公式Twitter:@Takushoku_hc

![公開講座ご案内チラシ[PDF]](https://www.takushoku-hc.ac.jp/tak/wp-content/uploads/2023/09/R05_takushoku_sake-339x480.jpg)

![FAX申込用紙[PDF]](https://www.takushoku-hc.ac.jp/tak/wp-content/uploads/2023/09/R05_takushoku_sake_FAX-339x480.jpg)