<保育学科幼児音楽教育コース1年生によるピアノ連弾コンサート>

1月13日(金曜日)学生ホールにて、保育学科幼児音楽教育コース1年生によるピアノ連弾コンサートを開催しました。

ジブリアニメで用いられる「命の名前」「人生のメリーゴーランド」など、同コース指導担当の土門裕之先生が編曲した5曲を演奏しました。

緊張しながらも、1年間学んだピアノ演奏技能を存分に披露することができました。

1月13日(金曜日)学生ホールにて、保育学科幼児音楽教育コース1年生によるピアノ連弾コンサートを開催しました。

ジブリアニメで用いられる「命の名前」「人生のメリーゴーランド」など、同コース指導担当の土門裕之先生が編曲した5曲を演奏しました。

緊張しながらも、1年間学んだピアノ演奏技能を存分に披露することができました。

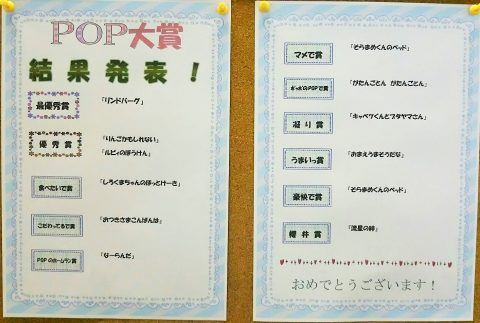

本学図書館主催の第4回POPコンクールが今年も開催されました。手書きのPR文とイラストなどで商品を紹介するPOP(ポップ)広告。オススメの書籍を紹介するPOPのコンクールです。

募集締め切りの12月5日までの応募作品は全12点。これまでで最高の応募数となりました。対象書籍には多くの絵本の中にミステリー小説も。キャッチコピーや紹介文はもちろんのこと、見た目も工夫に満ちた作品の数々です。

厳正なる審査の結果、最優秀賞は『リンドバーグ』(トーベン・クルーマン、ブロンズ新社)のPOP。竹細工の飛行機に紹介文が吊るされて、今にも図書館内を飛び回りそうな作品です。優秀賞は『ルビィのぼうけん』(リンダ・リウカス作、鳥井雪訳、翔泳社)と『りんごかもしれない』(ヨシタケ・シンスケ、ブロンズ新社)の2作品でした。甲乙つけがたい作品群に審査は難航。その他9作品にもそれぞれのPOPにちなんだ賞名で賞を授与することとなりました。

冬休み明けすぐの平成29年1月11日に、表彰および記念品の贈呈式が図書館にておこなわれました。2月17日(金)まで、図書館カウンター脇に全作品を展示しています。ぜひご覧になってください。

最後に、応募してくれた学生のみなさん、素敵な本を紹介しPOPを作成してくれて、ほんとうにありがとうございました。

「キャンパス見学会」を3月25日(土曜日)に開催いたします。

『拓大』をまだ見ていない高校1年生・2年生のみなさん!

今回はキャンパス見学会ということで、ショートタイムで行いますが、入試に役立つ情報と美味しい昼食をたくさんご用意して、スタッフ一同みなさんのご参加を、心よりお待ちしております(^o^)/。

開催日:3月25日(土曜日)

時 間:10時30分~13時(昼食付き)

場所:拓殖大学北海道短期大学(深川市メム4558)

【環境農学】・体験 模擬授業(コスト削減 肥料の使い方)

・カリキュラムの特色(農業から環境、食品まで学ぶ。国公立大学編入学の道)

・環境農学コースの1年 (四季折々のダイジェスト版)・進路相談コーナ

【地域振興ビジネス】

・就職・編入へのステップアップ-サポート万全のコース紹介-

【保育】 ・ドキドキわくわく保育体験♪

・つくって遊ぼう:簡単!楽しい!!おもちゃづくり♪

拓大の広々キャンパスをすみずみまでご紹介。拓大に来たことがある人も新しい発見があるかも?

「何でも相談コーナー」等、先生に個別相談出来る時間を用意しています。入試や学生生活についての疑問・不安を解消しましょう!

【旭川】・【深川】より無料送迎バスを運行。送迎バスを利用した方も含め参加高校生の皆さんに交通費の一部を図書カードにて補助いたします。

・送迎バス:【旭川】プレミアホテル-CABIN-旭川

(旧ホテルパコ旭川)前 発 09時30分

・送迎バス:【深川】深川駅 発 10時20分

※「旭川送迎バス」の乗り場が『オープンキャンパス』の時と異なりますので、ご注意下さい。

~ ご不明な点があれば、どんどんご質問下さい! ~

申込方法:

電話・FAX またはE-mail でお申込み下さい。

(FAXにてお申し込みの場合は、申込用紙(pdf形式)をご使用ください)

申込・お問い合せ先:

拓殖大学北海道短期大学 『キャンパス見学会』係

・電話:0164-23-4111

・FAX:0164-23-4411

・E-mail:kouhou@takushoku-hc.ac.jp(携帯電話からもOK)

申込締切日:

3月21日(火曜日)

申込項目:

●お名前(漢字)

●お名前(ふりがな)

●高校名・学年

●ご住所

●電話番号(携帯番号)

●志望学科・コース ※ 希望する学科・コースを記述して下さい。

・農学ビジネス学科 環境農学コース

・農学ビジネス学科 地域振興ビジネスコース

・保育学科 造形表現コース

身体表現コース

幼児音楽教育コース

●送迎バス利用の有無(1〜3のいずれかを記述ください)

1. 送迎バスを利用する(ホテルパコ旭川前より乗車)

2. 送迎バスを利用する(深川駅より乗車)

3. 直接来校する

「感動体験こそ教育の原点」との理念で、昭和59年より行われてきたミュージカル公演も今年で第33回を迎えることになりました。これも皆様によるご支援の賜物と、スタッフ一同感謝申し上げます。本作品は、9月末に旗揚げをし、保育学科・農学ビジネス学科1・2年生総勢100名の学生が一致団結して制作に取り組んでいます。

今年度は、下記の日程で公演致します。皆さまに感動を伝えられるようなミュージカルを目指して稽古に励んでおりますので、是非とも足をお運び下さいますようお願い致します。

第33回拓大ミュージカル いつまでも忘れないから

平成29年2月18日(土)開場15:30 開演16:00

2月19日(日)開場13:30 開演14:00

深川市文化交流ホール「み・らい」(深川市5条7番20号)

〒074−8585 深川市メム4558 拓殖大学北海道短期大学

TEL: 0164-23-4111

Fax: 0164-23-4411

E-mail:oka[あっと]takushoku-hc.ac.jp([あっと]を@に代えてください)

第33回拓大ミュージカル実行委員会

拓殖大学北海道短期大学

深川市・深川市教育委員会・深川商工会議所・JAきたそらち・北海道新聞深川支局・北空知新聞社

前売1000円(当日1500円)全席自由

NPO法人アートステージ空知・至誠堂・深川市文化交流ホール「み・らい」・道の駅「ライスランドふかがわ」・アグリ工房まあぶ

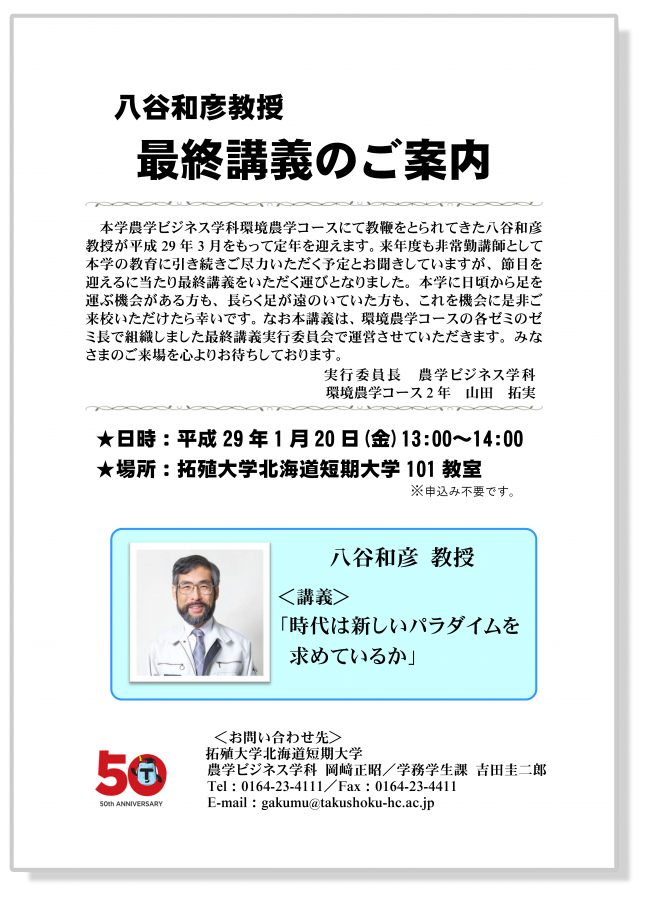

本学農学ビジネス学科環境農学コースにおいて教鞭をとられてきた、八谷和彦教授が平成29年3月をもって定年を迎えます。

このたび環境農学コース各ゼミのゼミ長が中心となり、先生の最終講義を下記の通り開催いたします。各方面でご交流のあった大勢の皆様のご来校をお待ちしております。

![]()

<八谷和彦教授 最終講義>

1.日時: 平成29年1月20日(金)13:00~14:00

2.会場: 拓殖大学北海道短期大学 101教室 ※申込み不要です。

3.講義: 八谷和彦 教授 「時代は新しいパラダイムを求めているか」

![]()

この投稿は、地域振興ビジネスコース「地域プロジェクト」の授業の一環です。学生たちが深川市の魅力をお届けします(詳細はこちらへ)。BLOOMへのインタビューの担当は沢田・植田・嶋田になります。5回に分けて更新します。今回は2回目になります。

この記事は全五本構成の二本目です。今回は店主のこだわりのコーヒーについて、前回に引き続きお送りいたします。

――なるほど、ではコーヒーへのこだわりを教えていただきたいです。

「こだわりが無い事がこだわりかな。豆のブレンドとかも勉強してるんだけど、やっぱり自分がやってきた事しか出来ないから、いつもこだわりがない事がこだわりだって言ってるんだよね(笑)豆は音江町にある岡本珈琲のものを使っていて、それを自分でブレンドしてオリジナルブレンドとして提供しているのと、深川では珍しいエスプレッソマシンを導入していて、他とは違うものを味わってもらえたら、とは思っているよ。

あと、パンでもコーヒーでも知っているようで知らないものってたくさんあるでしょ、それを知ってもらえる場にしたいから、値段もあまり高くならないようにしています。」

――(インタビュー前にコーヒーやパンを買った際に)水出しコーヒーがおすすめとも言っていましたが、普通のコーヒーとどう違うのですか?

「コーヒーっていうのは熱を加えると味がどんどん変わっていっちゃう、だからドリップしたコーヒーとかは長い時間おいておけない、おいておくと劣化していくからね。その点水出しコーヒーは熱を加えずに抽出するから時間をおいても劣化しない(数日でもおいておける)のと、まろやかな味わいになるのが特徴だね。

ただ、時間がすごくかかって、うちでは四時間で1.5杯分くらいしか抽出できないから、タイミングが悪ければ飲めないこともあります(笑)その他にも、エスプレッソマシンとかサイフォンとか、いろいろな種類の機械をコーヒーによって使い分けているよ。同じ豆でも抽出方法によって味が全然違うんだ。」

――――

今回の取材では、店主のコーヒーへの強いこだわり、さらに私たちの知らなかった複雑なコーヒーの抽出方法などについての知識を深めることができた。実際に水出しコーヒーを飲んでみた感想としては、すこし苦味が強く、甘いパンとよく合う美味しいコーヒーだった。店主の高田さんは「もし苦みが苦手でも氷が解けることで飲みやすくなるので、その変化も楽しんで飲んでもらいたい」と、言っていた。

今回は店主がこだわっているコーヒーについてお送りしました。次回はメインのパンについての記事をお送りいたします。

地域振興ビジネスコース 小林

Phone: 0164-23-4111

email: kobayashi@takushoku-hc.ac.jp

平成29年 新春メッセージ

~地域の方々へ、一般の方々へ~

拓殖大学北海道短期大学

学長 篠 塚 徹

年頭のご挨拶

明けましておめでとうございます。一面の雪に囲まれた厳しい寒さのなかで年が明けましたが、皆さまにおかれましては良き新年をお迎えになられたことと拝察申し上げます。

弊学は昭和41年北海道深川市において創立されましたが、昨年めでたく50周年の節目を迎えることができました。昨年11月5日、弊学キャンパスにおいて創立50周年の式典と祝賀会を開催し、多数の方々にご参列いただき、感謝申し上げます。

この50年間、弊学は広大で自然豊かなキャンパスにおいて、ひたすら大地を耕し育て収穫の喜びを味わう教育、経済・社会の基礎を学び地域振興に資する教育、幼児の成長や福祉の増進に資する教育、に邁進してまいりました。道内をはじめ全国各地や海外からこの北の大地にあるキャンパスに若人が集い、みずみずしい感性と熱い志をもって多種多様な実践教育を学び、感動と成長の日々を実体験しつつ巣立っていきました。創立以来の卒業生は、昨年3月末現在で約1万2千名に上ります。地方の短期大学をめぐる環境が非常に厳しいにもかかわらず、半世紀にわたってこのような教育を施してこられましたのは、ひとえに地域の方々や弊学とご縁のある多くの方々のご支持とご協力によるものであり、心から感謝申し上げます。

弊学は創立間もなくから「農業」「経済等の文系」「保育」の領域を教育の3本柱として確立し、そのときどきの状況を勘案して学科やコースの呼称に変遷はあったものの、3本柱を堅持して今日に至っています。私は、この3本柱の構成こそが、地方にある短期大学という弱みに陥り易い体質を逆に強みに変えてきた大きな理由だと考えています。平成26年度の改革では、この3本柱の有機的連携をさらに強化しています。「農業」と「経済等の文系」を「農学ビジネス学科」に集約させ、この学科に「環境農学コース」と「地域振興ビジネスコース」を設けました。また、「保育科」を「保育学科」に名称変更し、新たに道内唯一のリトミック教育を行う「幼児音楽教育コース」を加えました。

この改革によって、「環境農学コース」では、生産現場から付加価値を生み出す取り組みや農産加工、農業の法人経営等について学ぶ体系を整えています。「地域振興ビジネスコース」では、深川市をはじめ北空知周辺の町々をフィールドに産官学が協働して地域を振興させるモデルを体系的に学び実践しています。これからは、農業系の学生が生産した農産物や加工製品を文系の学生が市場で販売するケースが頻繁に出てまいります。なお、4年制大学への編入学を希望する学生に対しては、従来通りその志望に沿った履修モデルを提供し、万全のサポート体制を敷いています。また、「保育学科」を含めた学びの上で重要な共通理念は“食育”であり、ここにも本学の特色が表れています。

弊学は、グローバルな視点を持ちながらも地域とともに歩む大学として今後とも逞しく前進してまいりますので、引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

末筆ですが、本年が皆さまにとって良きお年でありますようにお祈り申し上げます。

平成29年 新春メッセージ

~ 学生の皆さんへ ~

拓殖大学北海道短期大学

学長 篠 塚 徹

年頭に当たって

明けましておめでとうございます。雪に包まれた厳冬のなかで、皆さんはどのような新年を迎えられたでしょうか。

本学は昭和41年にここ深川の地で産声をあげましたが、昨年11月5日に創立50周年の記念式典を開催することができました。式典には地域の方々をはじめ本学に縁(ゆかり)のある多くの方々が参列をされ、私たち大学関係者は感慨を新たにいたしました。

半世紀にわたって本学は地域とともに歩む大学として成長を遂げ、今や地域に無くてはならない存在として定着し、さらに前進を続けています。本学の卒業生は約1万2千名にのぼり、北海道をはじめ全国各地で活躍しておられ、卒業後の留学生もまた、母国などでそれぞれの道を逞しく歩んでいます。本学発展のために力を尽くされた歴代の教職員の方々は、退職後も本学を暖かく見守っておられます。

在校生の皆さん、本学は建学の精神を旨としながらときどきの社会の要請に柔軟に対応しつつ現在に至っています。この半世紀の間に培われた学生の想いや行動が、本学特有の伝統を生み出しているのです。広いキャンパスで学んだ感動と成長の体験が、生涯忘れえぬ皆さんの原風景となることでしょう。

昨年も4月に発生した熊本大地震をはじめ、全国各地において自然災害が相次ぎました。6年前の3月に発生した東日本大震災は今なお多くの課題を抱えていますが、皆さんも本学での学びの成果を災害時にどのように生かすことができるか、考えてください。目を海外に転ずると、中東での紛争が続く中、米国で異色の大統領候補が勝利を収め、英国では国民投票の結果EU離脱が決まり、イタリアで現職の首相が信任をかけた国民投票に敗れ、お隣の韓国では現職の大統領が弾劾されるなど、昨年は激動の1年でした。今や国際的な動きが、直接間接にわが国の政治・経済・社会に大きな影響を与える時代です。学びは思考力や応用力をつけることに繋がりますが、皆さんはこれらの事態をしっかりと受け止め、意思を表明できる機会にはしっかりと自分の考えを表すことが大切です。

3年前のカリキュラム改革によって、本学は一段と地域社会との結びつきを強めています。各学科・コースの実習や演習を通じて、皆さんが学外に出てさまざまな体験をする機会が増えました。これらの実体験を活かして自分の専門性を高めることが、卒業後の進路開拓に大いに役立ちます。サークル活動など課外においても生き生きと過ごしながら、かけがえのない青春の2年間を有意義にお過ごしください。

本年が皆さんにとって明るい希望に満ちた年であるよう、心から願っています。

★貴重な体験をさせていただきました!★

神楽岡保育園の子ども達はみんな元気でとても可愛らしかったです。笠岡先生をはじめ、職員の方々ありがとうございました!

この投稿は、地域振興ビジネスコース「地域プロジェクト」の授業の一環です。学生たちが深川市の魅力をお届けします(詳細はこちらへ)。まあぶ取材担当は原田・高野・閻になります。

今回掲載する記事は、深川市の観光地の一つであるあぐり工房まあぶです。私たちは、深川の景色のよさを知ってもらうことを目的に記事を作成しました。

あぐり工房まあぶでは、深川市のイベントで主につかわれています。その他にも、コテージで宿泊ができたり、レストラン(旬彩)で食事をすることもできます。レストランでは深川産の牛を使った料理の他、さまざまな北海道産の食材を使った料理が多数あります。コテージは最大8名まで宿泊可能で、さまざまなオプションから選択することができます。ご自身のお好みのコースでお楽しみください。

移動手段として、自転車であぐり工房まあぶに行きました。道のりとしては、拓殖大学から、深川十字街のほうに進み、深川橋を道なりに向かいました。道中坂道が多く、自転車で走行することが困難な場所が多数あるので、自家用車の走行がとても好ましく感じました。自転車で走行した感想としては「移動の最中は自然が豊富な場所がたくさん存在し、写真を撮影する場所も多々あり私たちの目的に沿ったことができたと思います。風景などの写真は特設サイトで掲載させて頂きます。

年1回開催される「まあぶフェスタ」には、2015年度から拓殖大学北海道短期大学の学生たちがボランティアの運営スタッフとして参加させて頂いています(まあぶフェスタにつてはこちらの記事をご覧下さい)。また、拓殖大学関連商品の出店や子どもが遊べるコーナーも設置しました。

今回は、あぐり工房まあぶについてご紹介させて頂きました。紹介した内容もほんの一部ですので、皆さんに興味をお持ちでしたら、ぜひあぐり工房まあぶにお越しください。次回の内容はミミズロードについて記事を書きます。

地域振興ビジネスコース 小林

Phone: 0164-23-4111

email: kobayashi@takushoku-hc.ac.jp