7月に新聞局が実施した「選挙に関する学生アンケート」の結果報告の第一弾(単純集計結果)をお届けします。

選挙についての北短生の関心度は? ぜひご覧ください!

アンケートの回答者は計137名でした。学科・コース毎の回答率は、環境農学コースが48.3%(43/89名中)、地域振興ビジネスコースが80.8%(59/73名中)、保育学科が38.4%(33/86名中)で、北短全体では54.4%(135/248名中)、国際学部からも2名回答をいただきました。ご協力ありがとうございました!

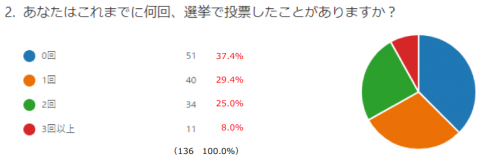

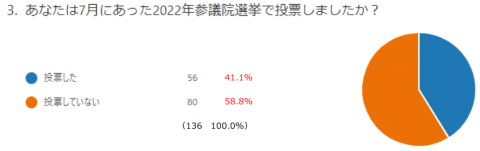

18歳の選挙権取得によって、一回は行ってみようと選挙に行ったと考える。選挙には住民票が必要なため、手続きの大変さや時間のなさ等の理由から一回も行ってないという回答は全体の37.4%を占めており、選挙に行く必要性を積極的に働きかけていく必要があると考える。(足立)

投票していない人の方が多く、手続きの大変さや時間がない事に加えて、事前にどの政党からどのような候補者が出ているのかという情報収集が必要である。そのため日頃から政治に興味や関心を持っていないと、選挙に行く必要性が感じられないので、投票してない人の方が多かったと考える。(足立)

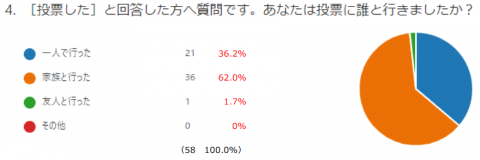

家族と行っている人が62.0%で、それ以外は 1 人で行っている人が36.2%となった。選挙は友人と行きにくいと感じている人が多いのかもしれない。(鷹島)

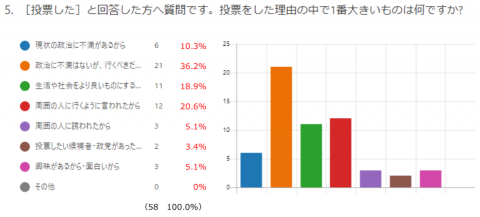

「政治に不満はないが行くべきだ」と思っている人が36.2%と 1 番多く、次いで「周囲の人に行くように言われたから」という人が20.6%いた。明確な自分自身の強い意識で選挙に行っている人は少ないことがわかった。(鷹島)

6.[投票した]と回答した方へ質問です。あなたは今回投票に行ってどのような感想を持ちましたか?(思いついたことを自由にお書きください)

- 特になし、特に何も思わなかった、特に何も感じなかった・・・9

- いつも通りの選挙だった・・・3

- 意外とすぐ終わった・・・2

- 意外と投票が難しくなく、簡単だった。政党の代表を選ぶのに迷った

- 初めてでドキドキした

- 2回目ということで、緊張がなくなった。

- 2回目で緊張はしなかったけど、ドキドキ感はあった。

- 前と同じような形式での投票だった

- 不在者投票の複雑さに改めて不満を持った

- とても紳士に対応してくれた

- ちゃんと投票しに行けて良かった。

- 選挙に参加しているんだなと思った。

- 簡単に一票が投票できてしまうので、少し怖く感じられた。

- 投票会場にどの政党かどのような思想を持って行動するかを書いて欲しい。

- 政治についてよくわからないのでもっと若者が興味持つようなものを出して欲しい

- 最初は知識がほぼない状態の選挙だったので、周りがいいと言っている政党に入れた。

- 事前に情報収集していないとどの候補者に投票したいかわからないまま投票するしかない

- もっと多くの人たちが政治に関心を持って欲しい。

- 若者は政治のこと考える少ないんだなと感じた。大人でもぜんぜん考えていない人いるんだなと思った。

- 行くべきだと思ったが誰に投票するか迷った

- 政治って難しいなと感じた

- 政治家の人を知れる良い機会になった

- 役所の人、大変だと感じた。当日、外の看板を見て考えいる人がいた。支持する人が決まらない、でもきてるから偉いと思った。

- とても大事な選挙であり、これからの日本を背負うので日本人の自覚を持ち、選挙に行きました

- 責任を感じた

- 人によって考える事は様々だと感じた。

- これからも投票したい

- 20代の投票率が全年代で最も低かった事に、不快感を感じた。

- むじゅかしぃ

「責任を感じた」「ドキドキした」などといった感想があった反面、「意外とすぐ終わった」「緊張がなかった」という感想が多かった。(朝倉)

「簡単に投票できた」という人が多かった。ただし、投票先を決めるためには事前に情報収集をしていないとどの候補者に入れればいいかわからず大変、という回答もあり。(羽根)

「いつも通り」「特に何も感じなかった」という人が多かった一方で、「簡単に投票できて怖い」と感じた人や責任感を感じた人もいた。(鷹島)

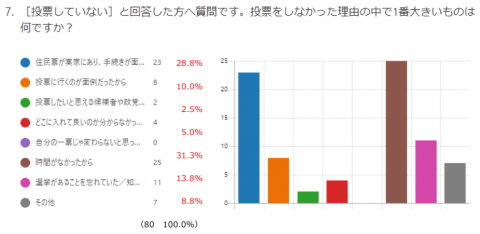

投票しなかった人の理由としては、「時間がなかった」が31.3%、「住民票が実家にあり、手続きが面倒だった」という理由が28.8%と多かった。時間がなかった人は、期日前投票をするといいと思います。(羽根)

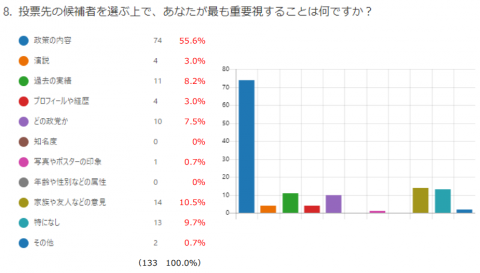

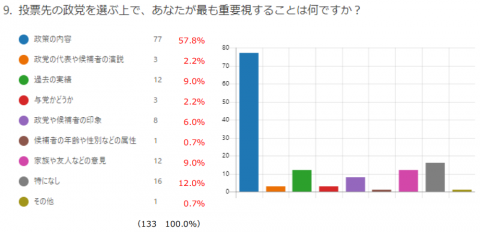

投票先の候補者、政党を選ぶ際に重要視されることは、どちらも「政策の内容」が圧倒的だった。それを重要視するというのは、その政策の価値判断をしているということで、これは我々に政治的価値観がなければ出来ないことである。そこに程度の差こそあれど、こういったものは大切にしていく必要があるだろう。(松崎)

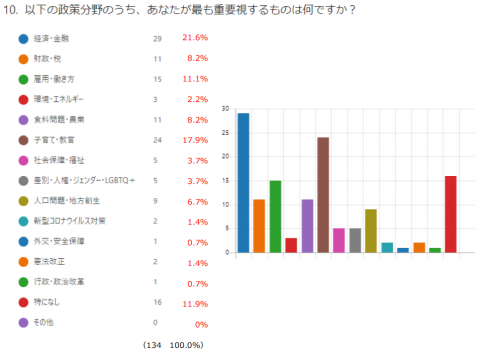

政策分野のうち「経済•金融」が最も重視されているようだ。これは、コロナ禍により日本経済が悪化し、それに対する危機感なども含まれているのかもしれない。

次に多かったのは「子育て•教育」だ。これは私の予想よりも多くなった結果で、そもそもアンケート対象である我々学生は、この教育の問題に身を以て触れているためか、そのようなことが結果に影響しているのかもしれない。(松崎)

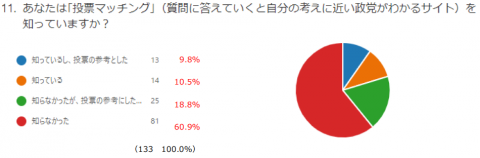

「投票マッチング」についての認知度は約20%と低く、参考とした・したい人も約30%と低かった。しかし、「知らなかったが、投票の参考にしたい」と回答した人が約20%と、今回のアンケートを通じて、投票する政党を選ぶ基準の一つとして広めることができたと考える。(朝倉)

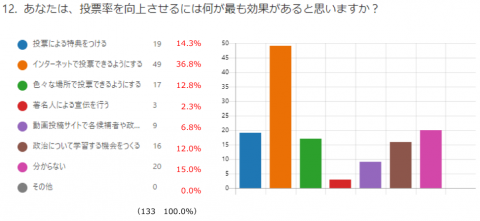

投票率向上には「インターネットで投票できるようにする」が効果的であると考えた人が最も多かった。「7.投票をしなかった理由」の上位2項目「住民票が実家にあり、手続きが面倒だった」、「時間がなかったから」の対策となるため、インターネットによる投票可能化の効果が高いと考えた人が多くなったと考える。(朝倉)

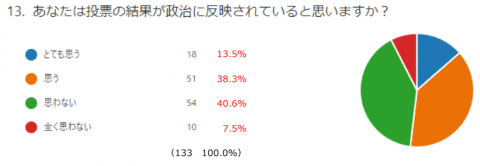

投票の結果が政治に反映されていないと思っている人は48.1%であった。反映されていると思っていない人がこれほど多いということが投票率低迷の原因ではないかと考えた。(羽根)

14.最後に、選挙や新聞局のアンケートについて、ご意見やご感想があればお聞かせください。

- 次行く時も緊張しないでいきたい。

- 若い人ほど政治に関心を持って欲しい。主張して欲しい。

- 緊張することは大切だと感じた。

【新聞局員コメント】

- 手続きの大変さや時間がないという理由から選挙自体に行かない人は多かった。どの政党からどんな候補者が出ているのかという事前の情報収集がなければ、分からない状態で投票する事になってしまうので、日頃からニュースなどを見て政治に関心を持つ必要があると考える。このアンケートを通じて、選挙や政治をきちんと知ることは大切なのだと知ることができた。(環境農学コース2年 足立)

- 今回の参議院選挙で投票した人の割合は半分以下であり、投票した人の動機も義務感からくるものが多かった。全体としてみると、選挙に対して消極的な考えのほうが大きいといえるだろう。投票率向上のためには、インターネットによる投票など制度の改善のほか、これからの日本を担う私たちが政治に関しての興味を持ち選挙へと向かう姿勢が求められると考えた。(環境農学コース1年 朝倉)

- 投票するうえで、政策を重要視する人が多かったものの、どの政策を重要視するかは決めていない人も多くいた。今回のアンケート結果では意外と選挙に参加している学生は多いことがわかったが、政治や社会的問題への関心や意識は低くなっていると感じた。投票マッチングなどのシステムが浸透し、ネット投票の環境が整えば、政策への意識や投票率が今後高まっていくのではないかと考える。(地域振興コース2年 鷹島)

- 今回の参議院選挙で投票していないと答えた人半数以上であり、理由として、「時間がなかった」「住民票が家にあり手続きが面倒だった」が多かった。時間がない人は期日前投票制度を活用すると投票率が伸びると考えた。それに加えてインターネットの投票も実現するとよいと考えた。(環境農学コース1年 羽根)

- 今回の参議院選では北短生の約6割が投票に行かなかった。それには様々な理由はあるが、中でも「時間がない」を理由にする人が著しい。我々はブラック企業に勤めているわけでもないため、期日前投票を活用すれば時間がある人は沢山いるのではないだろうか。 また次に多かった理由が、「住民票が実家にあり、手続きが面倒だったから」だ。私自身も住民票が実家にあり、今回の選挙でも不在者投票制度を使うため、わざわざ郵便局に行き書類の取寄せなどをしたが、正直に言って面倒であった。なので、こういった書類の申請もインターネットで出来ればとても助かると思う。そして、他の新聞局員が言うように、「インターネット投票」の実現化は先に挙げた理由に対する一番の得策であると思う。だが、私はインターネット投票には反対だ。なぜなら、人から強制され自分の意志で投票ができなかったり、誰が誰に投票したのか知られてしまったり、サイバー攻撃を受け、改ざんされてしまうというセキュリティ上の問題がある。このように、本来選挙が目指すべき公平さが損なわれてしまうかもしれないからだ。また、日本の明日を決める大切な選挙を「面倒くさいから行かない」と言ってきた層が、仮にインターネット投票が実現された場合、流れ込んできてしまうことに違和感がある。やはり選挙というのは、感覚的に言えば、投票所まで向かうその道のり、そして投票所で鉛筆を持ち、紙に書くその瞬間まで、「誰に入れようか」「本当にこの人でいいのか」と吟味する時間が大切なんだと思う。(松崎)

なお、アンケート結果のより詳細な分析として第二弾の記事も企画中です!お楽しみに★

【過去の記事】