2019年度 深川市民公開講座

令和2年1月18日(土)深川市中央公民館で第4回深川市民講座が開催されました。

講師は本学農学ビジネス学科地域振興ビジネスコース長の川眞田政夫先生です。テーマは「終活デザイン~エンディングノート」と題して行われ、市民の方53名が参加されました。人はいつか最後を迎えます、その前に「気力・体力・判断力」のあるうちに終活の準備を進めることを説明されました。「終活」とは1.不用な物を処分すること 2.財産情報を把握する 3.エンディングノートを書く 4.老いの支度・死の支度 5.要介護になったときの準備 6.供養のスタイル・自分の葬儀を検討することです。

準備の対象は「自分のこと」と「家族のこと」で、終活に取り組むことにより①お金・モノ・コトの整理整頓が出来る②万一の備えが出来る③家族と自分の思いの共有が出来る④やりたいこと、自分の思いや考えの整理が出来るなどのメリットがあるそうです。市民の方々は集中して聴講されて、時間はあっという間に過ぎました。参加された市民の方々ありがとうございました。参加された方はエンディングノートを始められることでしょう。

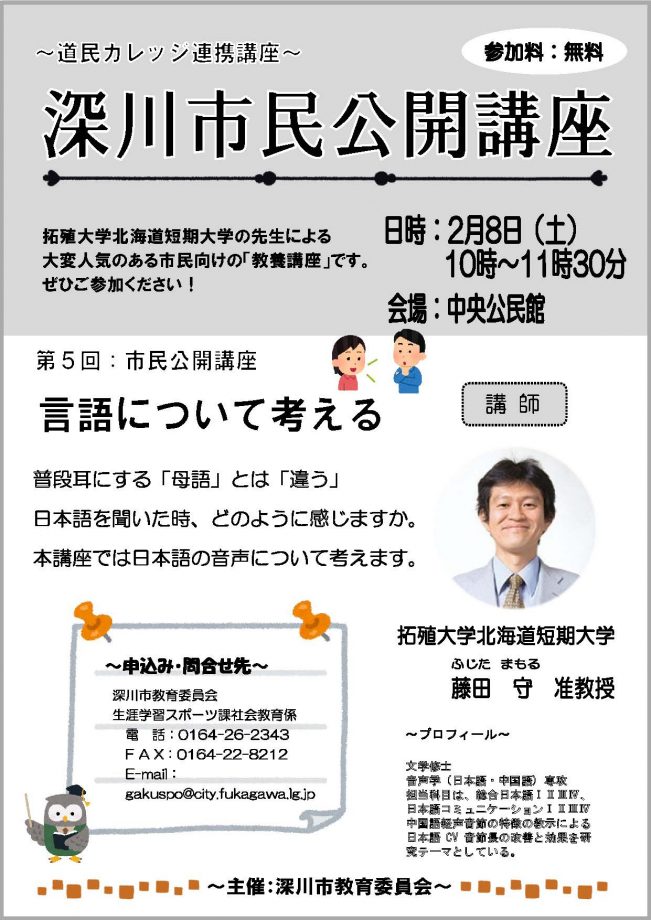

次回は令和2年2月8日(土)に農学ビジネス学科 藤田守准教授による「言語について考える」を開催いたします。

<第5回 深川市民公開講座>

○日時:令和2年2月8日(土曜日)10:00~11:30

○会場:深川市中央公民館

○演題:「言語について考える」

○講師:拓殖大学北海道短期大学 農学ビジネス学科 准教授 藤田守(ふじたまもる)

●深川市ホームページ→ 深川市民公開講座のお知らせ