第51回「ふかがわ氷雪まつり」

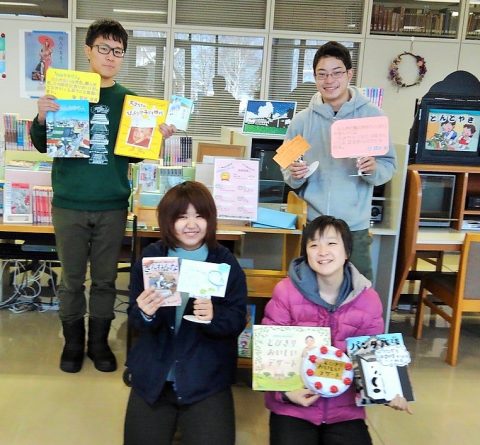

第51回「ふかがわ氷雪まつり」〔令和2年2月7日(金)から9日(日)開催〕の市民雪像コンクールにて、拓殖大学北海道短期大学チームが第3位にあたる「北海道新聞社賞」を受賞しました。

チームは地域振興ビジネスコースの学生有志(1年18名)で構成し、1月28日から厳冬の中、雪像制作を行いました。作品は映画「アナと雪の女王」のキャラクター『オラフ』の雪像で、今回で7回目の参加です。殆どの学生メンバーが新入生に入れ替わるので、毎年、初心者の雪像造りとなり、手探りで奮闘しました。雪像制作中に皆様から心温まるご声援や差し入れなど沢山いただき、本当にありがとうございました。

「ふかがわ氷雪まつり」当日には、「まごころ雪だるま」、「大すべり台」、「チューブすべり台」、「お菓子のつかみどり」など、各種企画にスタッフとして協力させていただきました。

さらに、拓大生企画「ゴールを決めろ!」(8日)、「シュートを決めろ!」(9日)のゲームでは、子供たちが行列を作り楽しんでくれました。

深川の各種イベントは、地域振興ビジネスコースの学生にとって重要なフィールドワークです。今後も地域と共に歩む拓殖大学として、地域の皆様と共に過ごせる時間を大切に、引き続き参加して行きたいと思います。