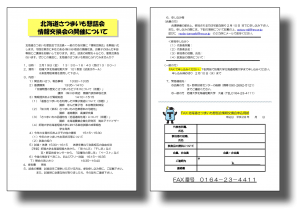

平成28年2月19日に本学101教室で約150名の参加者を集めて情報交換会が開催されました。北海道さつまいも懇話会は平成23年11月に設立され、主にメーリングリストでの情報交換と夏の現地見学会、冬の情報交換会を開催してさつまいも栽培の情報や実需者、研究機関の情報交換を行っています。

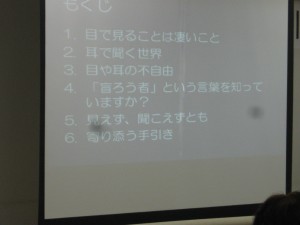

基調講演&情報提供

受付、忙しいです

開会前、盛況です

大道先生の開会挨拶

ドア women

川小商店 斉藤氏

ほんだ菓子舗 本田氏

今回は基調講演として(株)川小商店の齋藤常務から「大学芋文化とビジネス」と題してご講演をいただきました。(株)川小商店は140年の歴史を持つ甘藷問屋として古くからさつまいもを取り扱ってきました。現在では「おいもやさん興伸」を東京を中心に展開しながら大学芋や加工品を取り扱うとともに、問屋として各地からさつまいもを集め販売しています。また、近年は独立開業の手助けや海外にもその活躍の場を広げています。内地での生産が少なくなる中、北海道のさつまいもに熱い視線を送られました。できたら北海道さつまいもフェアーを開催しても良いとまでいっていただきました。

続いて情報提供としてほんだ菓子司の本田専務から「お菓子屋からみる北海道産さつまいもについて」と題して27年度に実際に滝川産のさつまいもを使用したスィーツの情報をいただきました。全国にはさつまいも菓子専門店があり人気を博していること。それは、女性が好きな食べ物であり、品種によって個性が生まれることなどがあげられました。ただ、北海道産のさつまいもについてはまだまだ認知が低いようです。北海道産さつまいもには品質が高くお客様への発信が容易であるなど今後も大いに期待をされていました。

2つめの情報は道南農業試験場の高濱研究員から「加工用(紫系)さつまいもの色素原料の可能性」について報告がありました。色素材料としては色素用キャベツや赤シソなどがあるが紫芋も少しですが使用されているとのことです。そして、北海道産の紫芋は内地産よりも色素が濃く、色価が高く試作品では非常に優れているとのことでした。今後色素用のさつまいも栽培も北海道特に道北で期待できる作物であるとの報告が行われました。

3つめの情報提供は北海道農業企業家研究所の筒井アドバイザーから「さつまいもの品種特性(低温適応性)について」過去10年にわたる研究からその低温時つまり植え付け後の生育をいかにスムースのさせることにより安定した生産が行われるか写真を中心に報告されました。

休憩&試食

3時からは休憩・試食時間が設定され①ほんだ菓子司の「さつまいもを使ったアップルパイ」②オホーツクシーラインの「スィートポテト」③神田かんしょ研究所の「紫さつまいもを使ったパン」④香西農園の「焼き芋」⑤昴(うずら)の「さつまいもサラダ」⑥花・野菜技術センターの「各種品種の干し芋」⑦本学からは「芋けんぴ」「干し芋」が試食用に提供されました。参加者は試食しながら情報交換や名刺交換を行い広いホールが人で一杯になりました。

アンケートに協力する本学学生

卒業生も来てくれました

大忙し「うずら

本学学生の発表&フリー討論

余裕で発表南雲君

佐藤さん発表中

丸野さん

相野君

本年のサツマイモ作柄

試食タイム終了後は本学からさつまいもの関する試験結果を8課題報告しました。ゼミ学生が苦労してまとめた課題を短い時間で発表しました。

その後、会場からの情報交換が行われ27年の生育状況や病害、GAPなおについて参加者から発言がありました。今後の方向性についても意見が出されましたが北海道さつまいも懇話会として今後も積極的に情報を発信していくことで一致しました。

最後に本学の篠塚学長から感想と激励のお言葉をいただき情報交換会は盛会裏に終了いたしました。