本学は毎年、オープンキャンパスを4回、キャンパス見学会を2回開催しております。その最終回の第4回オープンキャンパスを9月24日(土)に、参加者だけで88名、さらに、引率された教員の皆様やご父母の皆様、さらに、今回は、本学へのご支援や協力をいただいている深川市の山下貴文市長も開会式に出席されました。

なお、本年で創立50周年を迎える本学で学ぶ学生が全道各地から集っていることから、オープンキャンパスに参加する皆さんのために、オホーツク管内や十勝管内、空知管内に送迎バスを走らせております。最も早い出発は、池田駅前で午前5:50発、続いて、北見駅前発6:30、なお、石狩管内からも参加できるように、岩見沢駅前発8:30となっております。そして、10:30には全学科で一斉にオープンキャンパスを開会しております。全体説明の後、午前中は各学科やコースによる紹介や参加者の雰囲気を和らげるコミュニケーションゲームなどを実施し、昼食を挟んで、午後には模擬授業を体験したり、先輩と懇談して大学生活の不安を解消するなど参加者主体の楽しく、分かりやすい大学紹介を心がけております。

また、本学のオープンキャンパスは大学の雰囲気を直に感じ取ってもらうために、多数の2年生や1年生の学生スタッフの協力の下、実施しております。

なお、既に告知しておりますが、11月26日(土)にミニオープンキャンパスともいえるャンパス見学会を実施することとしておりますが、その際の参考ともなるように、最終回の第4回オープンキャンパスを時系列で、写真により紹介いたします。

<受付・案内>

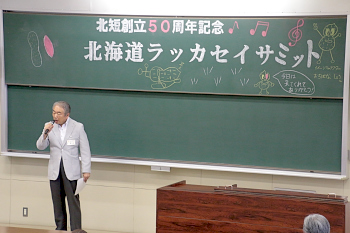

<開会式・全体説明・教員紹介>

<午前の部>

環境農学コースは「農業王は誰だ!」

体を使ったゲームで参加者同士のコミュニケーションを図ります。

地域振興ビジネスコース

進路や生活に関する学生自身による活動紹介のほか、オープンキャンパス複数回シリーズの共通授業「いまなぜ地域振興か」などが行われました。

保育学科

運動遊びで体を慣らし、造形表現・身体表現・幼児音楽教育コースの各プログラムを全て体験しました。

<昼 食>

昼食は黒米バーガーと鶏の唐揚げ、フライドポテトのセットです。さらに、街の有名なお菓子屋さんのシュークリームがデザートになります。

因みに、黒米は本学の名誉教授「石村櫻」先生が長い年月をかけて、交配を繰り返して、発見した北の大地で唯一栽培できる黒米です。地域における新たな品種として様々な産品として活用が図られております。その一つとして、パンに黒米をブレンドしてつくられています。とても滋味に溢れた食品です。

<午後の部>

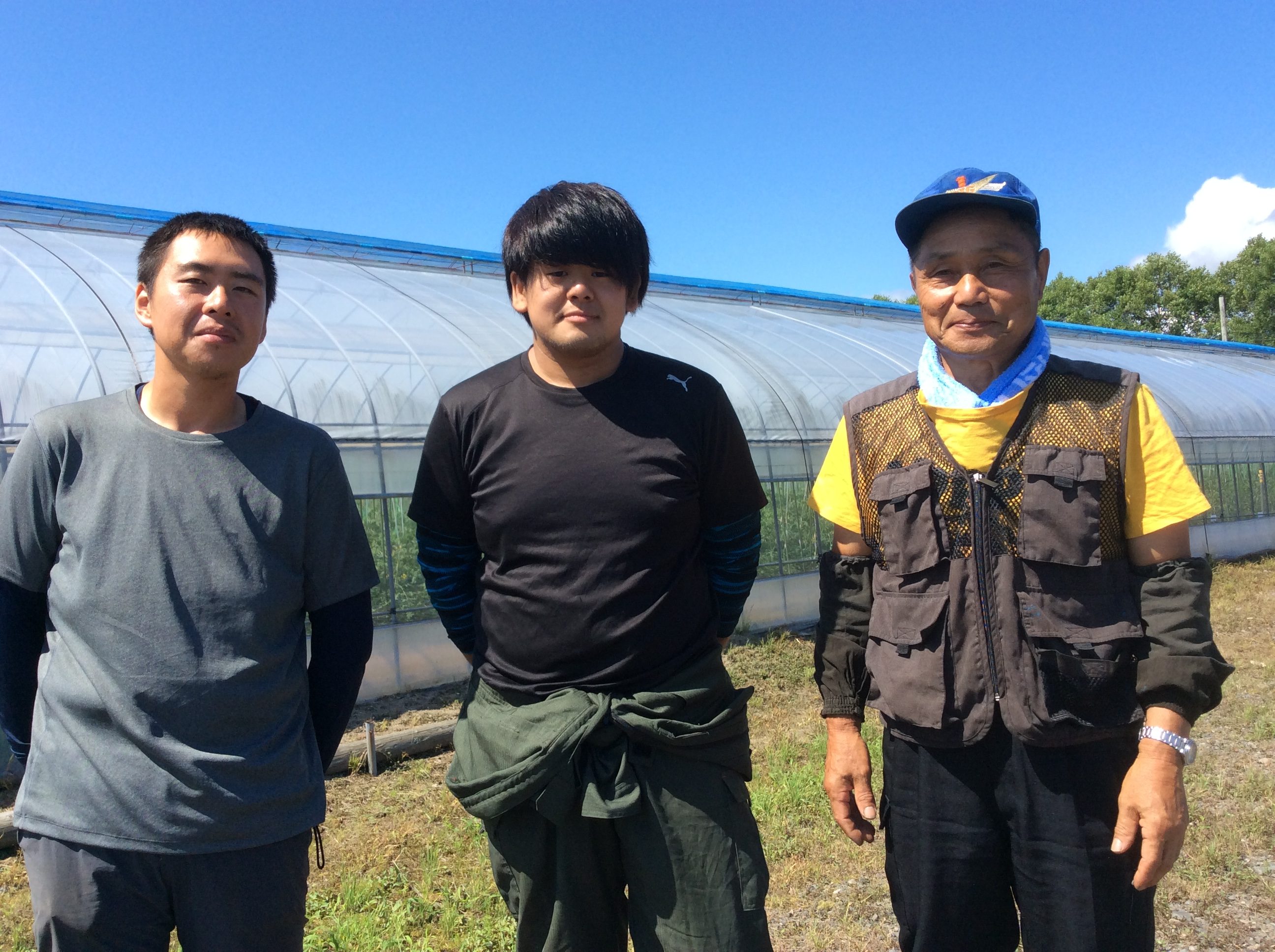

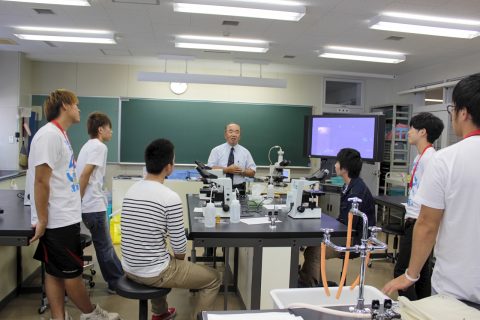

【環境農学コース】

各ゼミの専任の先生方の模擬授業を実施、最後は、参加者が感想を言ったり、今後の学生生活で不安なことなどを中心に先輩方に質問するなど本日の総括の時間も設定されました。

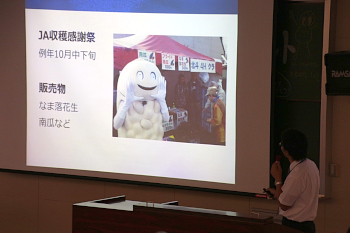

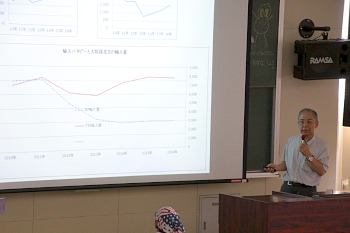

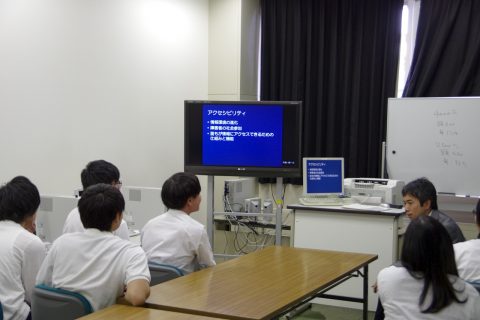

【地域振興ビジネスコース】

最初に、参加者がグループになって「コンセンサスゲーム」を行い、在学生と高校生が一緒になって議論しました。

さらに、各専任の先生方のゼミナールも体験しました。この体験では在学生も参加して活発な意見交換を行い、普段のゼミナールのイメージを持ってもらいました。

【保育学科】

初めて参加する方は校舎見学、複数回の参加者は「Gift for 高校生」として、学生のプログラムが実施され、その後、選択で、本学の「拓大ミュージカル」を見て、先輩と懇談したり、「目指せ保育者への道」として、各先生方からのエールがあったり、最後には保育学科ならではの楽しいエンディングが披露されました。

「Gift for 高校生」

<入試説明・個別相談>

次年度の入試説明が内山課長から説明があり、さらに、本学教職員が参加者の中に入って個別相談にも応じます。

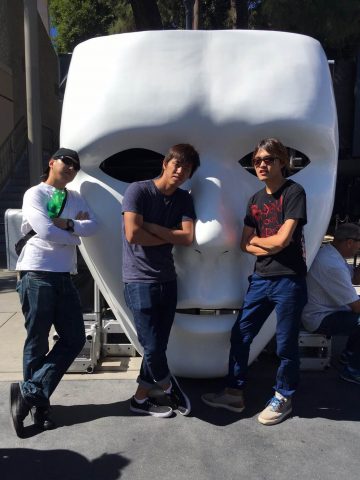

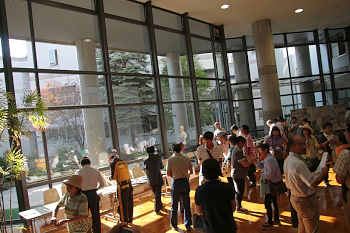

<記念写真>

最後に、本学の中央ホールで、2階から参加者全員と引率の先生方や保護者の皆さん、本学教職員、本学学生スタッフで記念写真を撮りました。

<お見送り>

三方面のバスでお帰りになられる皆さんを正面玄関まで見送りしています。