6/14に毎年実施している見学研修で旭川、上富良野方面に行ってきました。1年生と国際学部3年生が参加しています。

6/14に毎年実施している見学研修で旭川、上富良野方面に行ってきました。1年生と国際学部3年生が参加しています。

6月10日(土)10:00から本学農場実習棟において小雨が降り続く中、参加申し込みをした20名の市民の方で都合の悪かった方を除く14名の方が参加されました。

最初に短大の宣伝として大道教授から6月10日のあぐり王国北海道NEXT(HBCテレビ)で本学が放送されることと7月5日の農場公開デーについて案内と説明がありました。

あいにくの天候でしたが、大道教授から北海道で作られていない珍しい野菜(ラッカセイ、サツマイモ)や新しいアスパラガスの作り方(露地立径栽培)などについてパワーポイントを使いながら説明がありました。早速、今日落花生の種を買って植えてみるとの受講者の方もいらっしゃいました。

その後皆さん持参した長靴に履き替えて大学で植えられている畑を観察しながら、質問や説明を聞いて回りました。具体的にはトマトの葉の除去は必要か?アスパラガスの立径方法はどうするか?など作物に合った管理方法を知りました。また、小長野フエロモントラップで初めてコナガの成虫を見た方もいらっしゃいました。雨の中ですが参加者の市民の方は積極的に見て回りました。

その後、花壇用の花苗を一人4株のプレゼントで第2回目の家庭菜園講座は修了しました。

次回は7月10日(土)10:00からです。第3回目は野菜の栽培管理を中心に勉強していきます。

なお、今回の参加者が20名程度と言うことも有り、第3回目につきましては、若干名の追加参加も可能ですので、参加希望の市民の方はご連絡ください。

連絡先:0164-23-4111 家庭菜園のポイント第3回公開講座係まで

★<4/25掲載記事>→「第1回「家庭菜園のポイント」公開講座記事」

★<4/8掲載記事>→ 「家庭菜園のポイント」公開講座のご案内

6月7日(水)ホテル板倉で行われた深川国際交流協会主催のインターナショナルデーに拓殖大学北海道短期大学の留学生も参加しました。

当日は会場には深川市内の多くの小中学生をはじめ深川で介護の勉強をしているフィリピン人や市内や近隣町村で小中学校で英語の助手をしているアメリカ人、カナダ人、そして拓殖短大からは留学生の中国人、ネパール人や日本人学生1名も参加し、8カ国以上の人びとが集まりました。また、今回は参加者88名の内48名が外国人という今までにない国際色豊かなインターナショナルデーになりました。

小滝深川国際交流協会会長の挨拶に始まり、各外国人の自己紹介、そしてゲームが行われました。トイレットペーパーでつくるドレスを競うファッションショーではフラダンスのお姫様やウエディングドレスにまじってミイラなどもあり会場の笑いを誘っていました。椅子のりゲームではチームで工夫し汗をかくことも有りました。その後軽食タイムを挟んで和やかな雰囲気で交流は進みました。

本学から参加した留学生チームは中国、ネパールに関する文化の違いのクイズを行いました。中国人観光客が好きな日本の写真やネパールの文化について日本人とは全く違う考えも多く会場は笑いと驚きで溢れました。

楽しい時間はあっという間に過ぎ、閉会です。副会長から今後も楽しい時間を深川過ごしましょうとの挨拶で本年度のインターナショナルデーは終了しました。

参加した拓殖短大の留学生のみなさんご苦労様でした、そして市民の皆さんと交流をした楽しい時間でした。

今日の実習は校舎前の花壇の定植です。雨の中、2年生と国際学部3年生が一緒になって作業しています。

春先の低温や雨で畑の作業は遅れ気味。岩谷ゼミでは直播ビートの間引き中です。

本学では、生涯学習教育や社会人再教育の場として門戸を開放する「社会人入学試験」を実施しています。

本学では、生涯学習教育や社会人再教育の場として門戸を開放する「社会人入学試験」を実施しています。

『農学ビジネス学科環境農学コース 社会人特別奨学生制度』を利用すると、2年間学費(入学金・諸費を除く)が全額免除されます。

対象人数は若干名、入試科目は面接のみです。20歳から最高齢70歳近い方々が、下記のような目的で、楽しく学んでいます。

■農業生産および関連産業にかかわりたい

■Uターン就農するので、農業を学び直したい、

■生涯学習~食、農、環境に興味がある

■本格的に野菜や花つくり、ガーデニングに取り組みたい

■人生の転機に何かチャレンジしたい

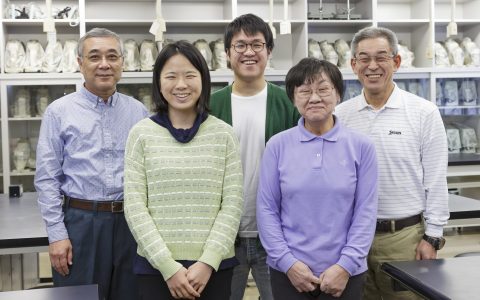

永野 志津子さん(卒業生30歳代、平成26年度)

拓大については、夫を始め周りに卒業した方々が大勢いらっしゃったので、その方々から色々話を伺っていました。農家の嫁となったのに作物の作り方など農作業のことは皆目わからないので、夫のすすめもあり、社会人として入学しました。

むずかしいことや知らないこともいっぱいありますが、興味をもって勉強できています。特に作物の生育の様子など、農家では見過ごしてしまいそうなことまで、こまかく説明いただき、観察できることは、今後たいへん役に立ちそうです。若い学生たちとの交流にも日々元気をもらっています。

藤岡 哲雄さん(卒業生60歳代、平成25年度)

これまで、用水関連の仕事でアジア、中東を中心に世界中を飛びまわってきた。そのなかで、飽食の日本とは異なったきびしい生活を垣間見ることもあった。今日の豊かな食生活は意外と脆弱な基盤の上に成り立っているような気がしてならず、食には漠然と関心があった。

拓大に入学したきっかけは、自分の退職後、江部乙で一人暮らしする母親と畑の面倒を見ようと思ったことだ。畑で作物を栽培しようとしても、これまで経験は全く無かった。そこで紹介してくれる人を介して、拓大の社会人入学を利用することにした。授業では多くの作物を扱い、播種から苗を作り、栽培管理、収穫まで一通り体験できた。栽培法や食料・環境問題の基礎も学べる。現在、若い頃の学生時代よりもモーチベーションと興味を持って学べているつもりだ。卒業後は現在の作付面積をもっと広げて、おいしい野菜をあちこちにお裾分けしたい。

今坂 和恵さん(卒業生40歳代、平成25年度)

入学前は長らく会社勤めをしていました。もともと食べることは大好きでした。数年前に買った宅地に家庭菜園としては広すぎる畑が付いていたので、そこで野菜作りなどを楽しんでました。ちょっとしたことが人生の転機になることは良くあることらしく、私も病気をきっかけにこれまでの人生を見直すことになりました。ちょうど親戚が旭川の情報誌で拓大社会人入学制度をみつけ、教えてくれたことがご縁で、拓大にお世話になることを決めました。

入学してみて、農産加工やガーデニングなど思った以上に様々な教科があるので感激しています。調査の終わった農産物のお持ち帰りも楽しみの一つです。学生さん達は男女とも素朴な方が多く、お互いに協力しながら楽しく学んでいます。卒業後は、勉強したことを生かして、今住んでいる地域を元気にする活動をできればと思っています。

小倉 弘己さん(卒業生20歳代、平成25年度)

高校卒業後、医療福祉関係の専門学校に入ったが、自分には合わないと感じた。叔父が農場を経営していることや、市内の花屋さんでアルバイトをした経験から、私自身農業に興味を持っていたので、社会人として拓大で農業を勉強することにした。

入学当初、わからない用語もあり勉強は大変だったが、ていねいに教えてくれるので、充分ついていけた。高卒学生にとっては兄貴分にあたるので、課外活動にも積極的に参加した。広い年齢層の社会人との交流からも色々学べたと思う。私は資格取得に特に力を入れ、拓大で取れる技能系の資格のほとんどを取得した。これは就職活動にも大きな力となり、JA職員採用試験に合格できた。

中村さん(卒業生、平成22年度)

時間に余裕が出来てきたので何かに挑戦したいと考え、65歳で入学しました。勉強とはウン十年もご無沙汰で、学内LANの使い方や計算には面食らいましたが、基礎から教えてくれるので、それなりについていけました。ご迷惑をおかけした面もあるかもしれませんが、その分、各種イベントでは主婦の知恵を生かしてそれなりにお役に立てたと思います。

あわただしかった入学式にはじまって、若い学生との交流、年甲斐もなくちょっと晴れがましい気分を味わった卒業式までたくさんの思い出をいただきました。私は現在オープンガーデン深川のメンバーであり、それらを通じて卒業後も拓大の先生方と交流しています。

高橋さん(卒業生、平成21年度)

私は農家の主婦です。農作業は得意ですが、基礎的なことはよく理解していませんでした。還暦近くになり、自分のこれまでやってきたことを見直してみようと思って、拓大に入学しました。講義を聴くなど、本当に久しぶりでしたが、何とか卒業までこぎつけました。卒論発表では学生といっしょに緊張しましたが、達成感もありました。2年間苦労しなかったといえば、嘘になりますが、終わってみれば良い思い出です。卒業してからも拓大の各種イベントや中国語講座などにはなるべく参加するようにしています。

願書受付:10月30日(月)~11月3日(金)

合格発表日:11月17日(金)

願書受付:11月27日(月)~12月1日(金)

合格発表日:12月13日(水)

願書受付:1月9日(火)~1月15日(月)

合格発表日:1月24日(水)

願書受付:1月29日(月)~2月2日(金)

合格発表日:2月14日(水)

願書受付:2月13日(火)~2月19日(月)

合格発表日:2月28日(水)

願書受付:2月26日(月)~3月2日(金)

合格発表日:3月12日(月)

願書受付:3月12日(月)~3月16日(金)

合格発表日:3月24日(土)

拓殖大学北海道短期大学 学務学生課入試係

TEL 0164-23-4111

e-mail kouhou@takushoku-hc.ac.jp

大学見学や個別相談なども、事前にご連絡いただければ随時対応しています。

初夏を思わせるこの頃ですが、皆様方にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、このたび農家の方々、教育機関、農業団体、農業関係機関、本学OBの方々、深川市民の皆様等との交流を目的に次の日程で実験・実習農場公開デーを実施することにいたしました。

本学農学ビジネス学科環境農学コースの学生は農業後継者が大きなウエイトを占めていますが、農業及び花・園芸に興味のある非農家の学生も多くいます。本学科の授業においては、講義に加えて農場における実験・実習や農家における研修等実践的な教育に力を注いでおります。ご多忙のところ誠に恐縮とは存じ上げますが、ご足労いただき、本学の教育活動に対しまして有益なご指導、ご助言をいただければ幸いに存じます。

★日時 平成29年7月5日(水) 13:00~15:00

○ 受 付 12:30~13:00

○開会式・圃場案内 13:00~14:30

○農産加工品・黒米試食 14:00~15:00

○公開講演会 13:15~14:00

演題 「『北海道畑作の実力』~『豆類』の栽培」

拓殖大学北海道短期大学 教授 岩谷 豊

・北海道用黒米新品種の育成

・イネへの尿素施肥法の検討

・秋まき小麦のリン酸、カリ減肥試験

・サツマイモ品種比較試験・ラッカセイ品種比較試験

・北海道におけるスターチス類、トルコギキョウ、ダリアの栽培

☆★<NEW>★☆

6/29「取り組み課題一覧」を掲載しました(画像をクリックするとPDFが開きます)

参加料は無料です。(試食会も準備しております。雨天時には雨具等のご用意をお願いします。)

お手数ですが、参加ご希望の方は、下記申込用紙によりFAX(0164-23-4411)にて6月28日(水)までにお申し込み下さい。

●チラシ・申込用紙(PDF)→ 農場公開デーチラシ

女子バスケットボール部は、下記大会に出場し第3位となりました。トーナメント戦である春季大会では初めてベスト8の壁を突破し準決勝にコマを進めました。準決勝では第1シードの北翔大学と対戦し残念ながら敗戦となりましたが、続く3位決定戦では北海道教育大学旭川校を相手に見事勝利し、第3位となることができました。個人では妹尾飛鳥(保育学科2年:旭川龍谷高)が優秀選手賞、白幡美幸(保育学科1年:札幌創成高)が新人賞をそれぞれ受賞しました。今大会第3位の結果、8月26日(土)~27日(日)に開催される全日本総合選手権大会北海道予選会への出場権をいただきました。また、今大会の活躍により個人賞を受賞した上記2名と木村美穂(保育学科1年:とわの森三愛高)を加えた計3名が7月14日(金)~16日(日)に札幌で開催される日本学生選抜大会の北海道代表選手に選ばれました。妹尾は2年連続の選出です。北海道代表として引き続き活躍することを願っております。最後となりましたが、今大会も保護者等関係者の皆様には遠方より足をお運びいただき熱い声援をいただきました。この場をおかりして厚く御礼申し上げます。

第67回北海道大学バスケットボール春季選手権大会

主催:北海道大学バスケットボール連盟

場所:ゆうばり文化スポーツセンター、栗山町スポーツセンター

期間:平成29年5月31日(水)~4日(日)

第3位

優秀選手賞:妹尾 飛鳥(保育学科2年:旭川龍谷高)

新人賞:白幡 美幸(保育学科1年:札幌創成高)

2回戦 対 國學院大學北海道短期大学部 20-0 不戦勝

3回戦 対 北海学園大学 123-36 勝ち

準決勝 対 北翔大学 50―86 負け

3位決定戦 対 北海道教育大学旭川校 111-62 勝ち

6月1日に本学農学ビジネス学科環境農学コースの田植えが行われました。

あいにくの小雨模様の中、環農コース1年生と拓殖大学国際学部の履修学生約100名が北海道の歴代品種18品種の展示圃とななつぼしの手植えを農業基礎実験実習の授業として行いました。

初めて水田靴を履く学生や田んぼの入ったことのない学生も多くいました。

出席をとり、なれない水田靴を履いて田んぼに移動。自分の足に合うサイズがない学生はゴムで足首を縛り抜けないようにしました。歴代品種組とななつぼし組に分かれて田植えを行いました。

最初に水稲苗の植え方の説明をきいて、それぞれ舟に苗を乗せて田んぼに入ります。初めての田んぼの泥は思ったより深く水田靴が脱げそうになる学生もいましたが、本年度は足が抜けなくなりどろんこになった学生はいませんでした。

田植えの後は、播種~鉢上げ、ハウスの準備を行ってきたミニトマトの定植です。説明を聞き、花が通路側になるよう深植えにならないように気をつけて定植します。

ミニトマトの定植が終わる頃に雨が本降りになりましたが、何とか無事終了することが出来ました。

田植えが初めての学生にとっては貴重な経験になりました。今後は生育の観察、出来秋の収穫調査などを行う予定です。