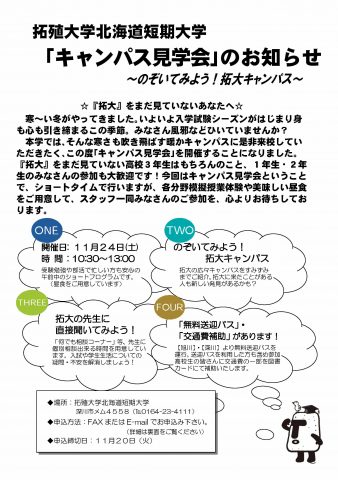

〜『拓大』をまだ体験していないあなたへ!!〜

「キャンパス見学会」を11月24日(土)に開催いたします。

『拓大』をまだ見ていない高校3年生のみなさんはもちろんのこと、1年生・2年生のみなさんの参加も大歓迎です!

今回はキャンパス見学会ということで、ショートタイムで行いますが、入試に役立つ情報と美味しい昼食をたくさんご用意して、スタッフ一同みなさんのご参加を、心よりお待ちしております(^o^)/。

内容

開催日:11月24日(土)

時 間:10時30分~13時(昼食付き)

場所:拓殖大学北海道短期大学(深川市メム4558)

point1 のぞいてみよう!拓大キャンパス

拓大の広々キャンパスをすみずみまでご紹介。拓大に来たことがある人も新しい発見があるかも?

point2 拓大の先生に直接聞いてみよう!

「何でも相談コーナー」等、先生に個別相談出来る時間を用意しています。入試や学生生活についての疑問・不安を解消しましょう!

point3 「無料送迎バス」・「交通費補助」があります!

【旭川】・【深川】より無料送迎バスを運行。送迎バスを利用した方も含め参加高校生の皆さんに交通費の一部を図書カードにて補助いたします。

・送迎バス:【旭川】プレミアホテル-CABIN-旭川

(旧ホテルパコ旭川)前 発 09時30分

・送迎バス:【深川】深川駅 発 10時20分

※「旭川送迎バス」の乗り場が『オープンキャンパス』の時と異なりますので、ご注意下さい。

参加お申し込み

~ ご不明な点があれば、どんどんご質問下さい! ~

申込方法:

電話・FAX またはE-mail でお申込み下さい。

(FAXにてお申し込みの場合は、申込用紙(pdf形式)をご使用ください)

申込・お問い合せ先:

拓殖大学北海道短期大学 『キャンパス見学会』係

・電話:0164-23-4111

・FAX:0164-23-4411

・E-mail:kouhou@takushoku-hc.ac.jp(携帯電話からもOK)

申込締切日:

11月20日(火曜日)

申込項目:

●お名前(漢字)

●お名前(ふりがな)

●高校名・学年

●ご住所

●電話番号(携帯番号)

●志望学科・コース ※ 希望する学科・コースを記述して下さい。

・農学ビジネス学科 環境農学コース

・農学ビジネス学科 地域振興ビジネスコース

・保育学科 造形表現コース

身体表現コース

幼児音楽教育コース

●送迎バス利用の有無(1〜3のいずれかを記述ください)

1. 送迎バスを利用する(プレミアホテル-CABIN-旭川より乗車)

2. 送迎バスを利用する(深川駅より乗車)

3. 直接来校する

![]()