八谷ゼミ

にっこり笑って、虫kill発表

かえるっぽい八谷ゼミ

一年生から質問

社会人からもひとこと

午後の部3役

東田ゼミ

土っぽっくない東田ゼミ

ジャガイモ発表

棒持つゼミ

古屋ゼミ

渋く UDO

先輩から質問

古屋ゼミとわかる写真

村上ゼミ

少数精鋭 村上ゼミ

6次産業推進P

国際学部満月ゼミ

大小取りそろえた満月ゼミ

土壌ECて何?

北短といえばシーベリー

閉会式

学科長の講評

委員長再登場

拓大ミュージカル紹介

にっこり笑って、虫kill発表

かえるっぽい八谷ゼミ

一年生から質問

社会人からもひとこと

午後の部3役

土っぽっくない東田ゼミ

ジャガイモ発表

棒持つゼミ

渋く UDO

先輩から質問

古屋ゼミとわかる写真

少数精鋭 村上ゼミ

6次産業推進P

大小取りそろえた満月ゼミ

土壌ECて何?

北短といえばシーベリー

学科長の講評

委員長再登場

拓大ミュージカル紹介

前半の部司会

座長&時計係と岡崎先生

委員長挨拶

受付係

ドアman

ポスタ

学長のおことば

会場のようすです

パワフル大道ゼミ

いちご発表中

スライド係

はなのある岡崎ゼミ

スギナ撲滅

座長席の3人

最大派閥岡田ゼミ

余裕の笑顔、水田への尿素施肥

普及センターから熱いエール

先輩からも質問

図書館では「本のPOPコンクール」の作品を募集していましたが、このたび入賞者が決定。1月14日に、記念品贈呈式を行いました。

受賞者のゼミの先生もお祝いに駆けつけ、お祝いとねぎらい、そしてこれからもますます本に親しむよう、励ましの言葉をいただきました。

審査結果

最優秀賞 2名

松木遙奈 松岡享子作『おふろだいすき』(福音館書店)

宗形梨紗 かみちとせ絵・文『ぼく、にんげんになれるかな』(ブックオフコーポレーション)

優秀賞 3名

高田和樹 月刊アクアライフ編集部編『はじめての熱帯魚飼育』(エムビージェー)

西田萌 SAKAE 絵・文『おばけのケーキ屋さん』(マイクロマガジン社)

松浦瑞樹 ヨシタケシンスケ作『りんごかもしれない』(ブロンズ社)

図書委員長賞 1名

古川智亮 桜井章一著 『壁をブチ破る最強の言葉』(ゴマブックス)

奨励賞 2名

亀川圭輔 竹田恒泰著 『日本人が一生使える勉強法』(PHP研究所)

長濱由佳 千冬 著、牧 イラスト『居酒屋まるの千夜一夜物語』(KADOKAWA)

女子バスケットボール部は、下記大会に出場し、見事優勝しました。2年生最後の試合を「優勝」で飾ることができ、原田キャプテンをはじめ2年生の皆さん、2年間本当にお疲れ様でした。ご父母の皆様もいつもながら応援に駆けつけていただき、ありがとうございました。2年生の皆さんは卒業してもそれぞれの場所で後輩の活躍を見守っていて下さい。新たなシーズンに向けて部員一同頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。

連盟会長杯バスケットボール大会 1/31(日)開催

主催:深川市バスケットボール連盟 場所:深川市総合体育館

優勝

対 深川OTB 51-47 勝ち

下記の日程で,2015年度 地域振興ビジネスコース「卒業制作発表会」を開催します.みなさまのご来場をお待ちしています.

日時:2016年2月5日(金)9:10~17:20

場所:拓殖大学北海道短期大学 101教室/学生ホール

参観・入退場自由/申込不要です

「卒業制作発表会」は地域振興ビジネスコースの学生の学習やこれまでの地域活動などをゼミを通して卒業論文にまとめます,卒業制作発表会では,ポスター発表と口頭発表の二つの形式で全学生が成果を発表をします.

当日のプログラムや詳細等については下記のFacebookページをご覧下さい(facebookに登録していなくてもご覧いただけます).

■ 拓殖大学北海道短期大学「卒業制作発表会」

この記事に関する詳細は次の宛先までお問い合わせ下さい.

農学ビジネス学科 地域振興ビジネスコース 小林

Phone: 0164-23-4111(代表)

第47回ふかがわ氷雪まつりは2月5~7日、市内の花園公園で開催されます。このまつりは今年で47回目をむかえ、寒いこの季節ならではのイベントや深川グルメが集まります。子どもからお年よりまで幅広く、毎年多くの市民や観光客が訪れます。

本学は一昨年から、市民雪像コンクールに本学学生で組織する「拓殖大学北海道短期大学」チームとして参加しています。今年は更にまつりを盛り上げようと、市民雪像コンクールはもちろんのこと、地域振興ビジネスコース1年生の有志が学生実行委員会を組織して、まつりの実行委員会メンバーとして運営側にも参画しています。

会場には既に、氷雪のステージや雪像となる雪柱が設けられています。先週末は実際に会場を確認しながら、会場内のプレハブにて市職員との打ち合わせも行いました。学生たちは、運営にまだまだ不慣れな面をもちつつも、少しずつ調整をとりながら前に進んでいます。

いよいよ1月26日は、雪像づくり期間初日です。自分たちのデザインをもとに、必要な雪を集めたり固めたりといった下準備を開始します。2月5日からの本番に向けて、毎日こつこつ、皆で力を合わせて作ります。昨年のコンクールでは努力賞をいただけました。これを励みに、今年は多くの子どもたちに喜んでもらえる雪像づくりを目指しています。

さらに今年は学生主体のイベントを企画しています。当日のステージイベントで、北海道のプロバスケチームのレバンガ北海道のマスコットキャラクターとコラボした、フリースロー企画を行います。ぜひ会場にお越しの際は、ご覧ください。

学生実行委員長 地域振興ビジネスコース1年 寺町宜祥

この記事に関する詳細は次の宛先までお問い合わせ下さい。

農学ビジネス学科 地域振興ビジネスコース 庄内

電話 0164-23-4111(代表)

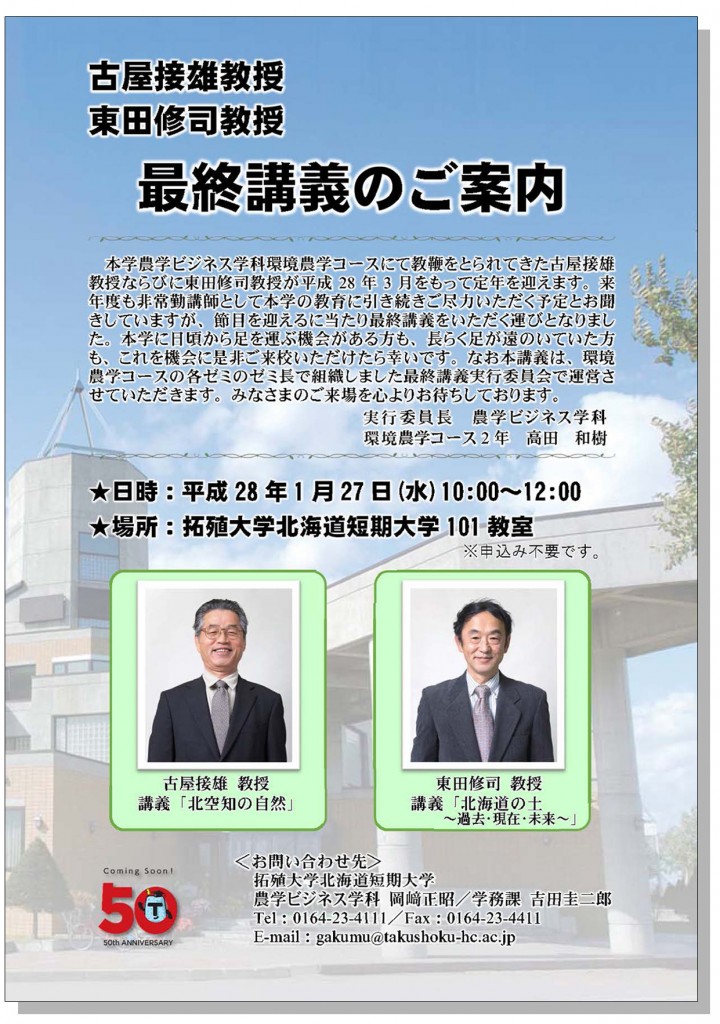

本学農学ビジネス学科環境農学コースにおいて教鞭をとられてきた、古屋接雄教授ならびに東田修司教授が平成28年3月をもって定年を迎えます。

このたび環境農学コース各ゼミのゼミ長が中心となり、先生の最終講義を下記の通り開催いたします。各方面でご交流のあった大勢の皆様のご参集をお待ちしております。![]()

≪古屋接雄教授 東田修司教授 最終講義≫

1.日時: 平成28年1月27日(水)10:00~12:00

2.会場: 拓殖大学北海道短期大学 101教室 ※申込み不要です。

3.講義: 古屋 接雄 教授 「北空知の自然」

東田 修司 教授 「北海道の土 ~過去・現在・未来~」

平成28年 新春メッセージ

~ 学生の皆さんへ ~

拓殖大学北海道短期大学

学長 篠 塚 徹

年頭に当たって

新年明けましておめでとうございます。雪に囲まれた厳しい冬の景色のなかで、皆さんはどのような新年を迎えられたでしょうか。

本学は昭和41年にここ深川の地に創設されましたが、本年3月をもって創立50周年を迎えることになりました。半世紀もの間、本学は地域とともに歩む大学として歴史を重ね、今や地域に無くてはならぬ存在として成長を遂げ、さらに前進しつつあります。本学を巣立った卒業生は、北海道はもとより全国各地で活躍をしておられます。留学生もまた、卒業後母国などでそれぞれの道を逞しく歩みつつあります。歴代の教職員の方々は本学の発展に多大の貢献をなされましたが、現在も暖かく本学を見守っておられます。

本学は建学の精神を旨としながらときどきの時代の要請に柔軟に対応しつつ今日に至っていますが、その間に培われた学生の想いや行動が本学特有の伝統を生み出しつつあると実感しています。それは、広いキャンパスで学んだ感動と成長の体験によって生涯忘れ得ぬ原風景が紡ぎ出される校風です。

昨年12月パリにおいて地球温暖化対策の新枠組み「パリ協定」が採択されましたが、今や地球環境を守る動きが一段と強まっています。日本では昨年も全国各地で自然災害が相次ぎました。5年前の3月に発生した東日本大震災のときは言うまでもなく、大災害が起きる都度全国各地から大学生を含む多くの人々が駆けつけてボランティア活動を行っています。本学は奉仕の精神を重視していますが、皆さんには学びの一環として災害時などにボランティアとして参加する心構えを持つことを期待しています。

一昨年のカリキュラム改革を契機として、本学は一段と地域との結びつきを強めています。本学が地域における“知の拠点”として多くの発信をしていくことは当然ですが、学生の皆さんも学んでいる学科やコースの特色を活かしながら、地域の様々な行事に参加し、自ら地域に働きかけて企画・実践することが必要です。私たち教職員は、そのためのサポートを全力でいたします。

学生の皆さん、かけがえのない青春の2年間を本学で過ごすことの意義を大いに噛みしめてもらいたいと思います。本学で学ぶことによって各自が有している豊かな能力が可能な限り引き出されるように、皆さんが真剣に授業に臨み、サークル活動など課外においても生き生きと能力を発揮することが大切です。教室の内外で学ぶ多様な学生生活は、皆さんの長い人生を実り豊かにする貴重な助走期間になることでしょう。

本年が皆さんにとって希望に満ちた明るい良い年であるよう、心から願っています。