令和4年度 深川市民公開講座

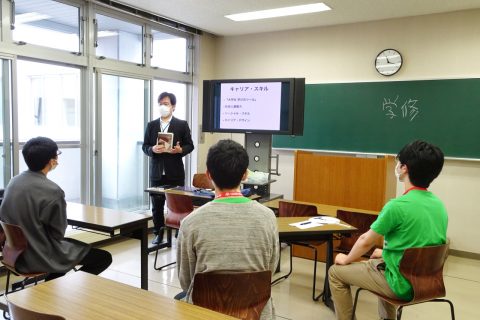

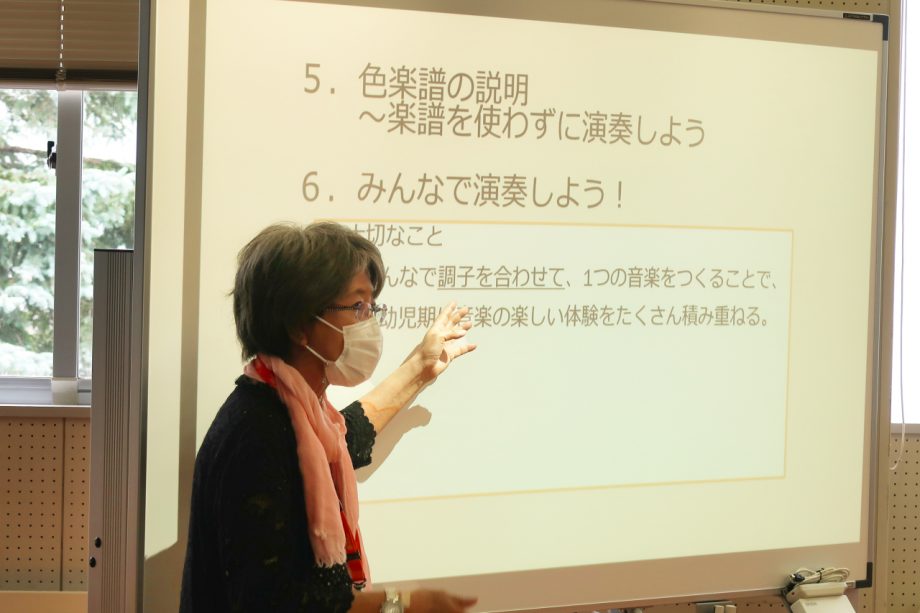

新型コロナ感染症対策(三密、換気、マスク着用)を十分に取りながら、開催されました。

深川市民公開講座は今年で9回目、一昨年前から会場を拓殖大学北海道短期大学に移して開催されています。この日は事前に参加予約をされた15名の深川市民の方が参加されました。

最初に、深川市教育委員会生涯学習スポーツ課社会教育係小川朋栄主査から、コロナ感染症予防対策へのお願い、開催の経緯等を含めたご挨拶がありました。

第3回目は本学保育学科の穴水ゆかり准教授による「子どもはどのように『発達』していくのか -胎児期から思春期まで-」と題し、「発達」にかかわって、「できるようになる」ことの意味について触れなから、思春期における「発達」に関する講座でした。

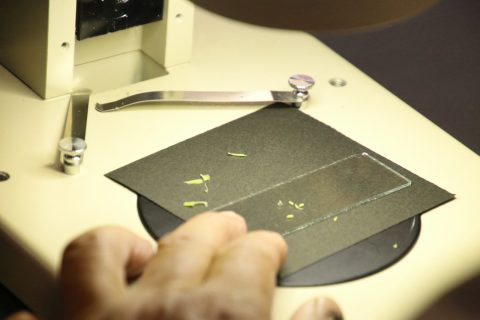

生まれる前の胎児期(ぴちぴち)から「よちよち」以前の「赤ちゃん」の思考、行動の意味について触れながら、未熟な段階から信頼できる(安全・安心)ものを探す、触る、振る、嗅ぐ、見る、舐めるなどを繰り返しながら、モノの理解と知識を獲得する(生命との関わりで)。思考が加わり「問題を起こす」(みんなと同じようになる(社会化)とともに、違うようになる(個性化))。

後半は、「問題」について。環境による違いから「力」を使う向きが変わる。所謂、第一反抗期、第二反抗期の特徴と「思考の発達」や「重視する理論」に関する講義。また、近年増え続ける「子どものうつ」「落ち着きのない子ども」「不登校」など関する事象や対応について。

運動機能や学習能力とともに発達する「思考」にかかわって、子どもの思考の向きとが発達段階における周囲の環境との関わり、思春期における「発達」のプロセスなど、幅広く「子どもの発達」を考える時間となりました。

次回は9月17日(土)、農学ビジネス学科地域振興ビジネスコース 我妻 公裕 教授による「簿記入門 ビジネス活動における『売上高』とは・・持続可能な社会と企業と生活を考える」です。奮ってのご参加をお待ちしています。

<第4回 深川市民公開講座>

○日時:令和4年9月17日(土曜日)10:00~11:30

○会場:拓殖大学北海道短期大学 101教室

○演題:「簿記入門 ビジネス活動における『売上高』とは・・持続可能な社会と企業と生活を考える」

○講師:拓殖大学北海道短期大学 農学ビジネス学科 教授 我妻 公裕(わがつま きみひろ)

●深川市ホームページ→ 深川市民公開講座のお知らせ

●公式Instagram:takushoku.hc.ac.jp

●公式Twitter:@Takushoku_hc