環境農学コース岡﨑ゼミで本学正面玄関に注連縄(しめなわ)をとりつけました。

この注連縄は本学で収穫した稲わらを使い、ゼミ活動の中で製作しました。

ご来校の際には本学の正面玄関に設置している大きな注連縄に是非ご注目下さい!2017年もよい年でありますように!!

★─<注連縄づくり>──────────

★─<注連縄とりつけ>──────────

環境農学コース岡﨑ゼミで本学正面玄関に注連縄(しめなわ)をとりつけました。

この注連縄は本学で収穫した稲わらを使い、ゼミ活動の中で製作しました。

ご来校の際には本学の正面玄関に設置している大きな注連縄に是非ご注目下さい!2017年もよい年でありますように!!

★─<注連縄づくり>──────────

★─<注連縄とりつけ>──────────

12月16日(金)、ハンドベル部はクリスマスコンサートを開催。学生ホールにハンドベルの音色を響かせました。

毎年恒例のこのコンサートで、賛美歌やクリスマスソングなど7曲を演奏。学内の学生、教職員の皆さんのほか、学外からのお客様にも演奏に耳を傾けていただき、最後のSilent Nightの演奏には、ハンドベルに合わせた歌声が響きました。

その後、隣町のイベントや、深川市内の施設3か所で演奏し、聴いていただいた皆さんにも、ハンドベルを体験していただくなど、学外の多くの方々と交流。クリスマスシーズンの活動を終えました。

演奏曲目

ハンドベル部今年の演奏活動

12月16日 学内クリスマスコンサート

12月17日 妹背牛町にて演奏とお客様体験演奏で交流

12月21日 深川市内の施設12月誕生会にて

同じく12月21日 深川市内の施設クリスマス会にて

12月22日 深川市内の施設にて交流

夏・学内ミニコンサート(7月19日学生ホールにて)

この投稿は、地域振興ビジネスコース「地域プロジェクト」の授業の一環です。学生たちが深川市の魅力をお届けします(詳細はこちらへ)。BLOOMへのインタビューの担当は沢田・植田・嶋田になります。5回に分けて更新します。

|

私たちは、北海道深川市外から移住してきた飲食店経営者から見る深川市とそのお店の魅力について探ることにした。その中でも最初にインタビューに訪れたのは、深川駅から徒歩五分ほどに位置するベーカリーショップBLOOMである。 外観は気を付けて見ていないと通り過ぎてしまいそうなこじんまりしたものだったが、お店に入ると個性的な内装と美味しそうなパンの匂いに驚かされた。私たちは、店主である髙田琢也さんに挨拶を済ませたあと、パンとコーヒーなどを数点購入して、店内でのインタビューを開始した。 |

|

――では、インタビューを始めさせていただきます。まず、どちらから移住してきたのかをお聞かせください。

「もともと奥さんが深川出身で俺が妹背牛出身だったから深川でお店(BLOOM)を開店する前は妹背牛に住んでいたんだ。だからこっちに来て三年かな、お店は開店して二年だね。」

――なぜ深川でお店を開こうと思ったのですか?

「妹背牛に住む前はニセコでパンや料理、経営の勉強をしていたから、最初はニセコでお店を開こうと思っていたんだけど、ニセコにはカフェとかがたくさんあって飽和していたんだよね。だから何もない町でお店やった方が埋もれないな、と思ったんだ。やっぱりお店やるとなると食っていかなきゃならないから、その中で埋もれてしまうっていうのは大きな問題だからね。その中で目立つような事をするだとか、新しいものが来たぞっていうイメージを持ってもらった方がお客さん来てくれるかなって(笑)まあ地元に恩返し的な意味合いもあって。」

――では、深川に来る前も飲食店で働いていらっしゃったのですか?

「そうだね。奥さんはパンとかお菓子を作っていて、俺は料理を作っていたんだ。奥さんがパン屋で働いていたのもあって、パンは奥さんがメインで作っているよ。もともと俺は料理をやりたくて、この物件は狭いからできなかったんだけど、広くて良い物件が見つかったらベーカリーカフェを作ろうと思っているんだ。だから、このお店は奥さんのお店と思って作ったお店で、奥さんがパン、パン以外の事は俺って感じで、俺はコーヒーや経理、イベントなどを行っているんだ。中でもコーヒーはまじめにやっていて、講習に出たりしながら美味しいものを追求しているよ。」

今回の取材ではニセコで料理を勉強した店主がなぜ深川でお店をやることにしたのかをお送りしました、次回の更新は店主のこだわっているコーヒーについて詳しくお聞きした内容をお送りいたします。

地域振興ビジネスコース 小林

Phone: 0164-23-4111

email: kobayashi@takushoku-hc.ac.jp

平成28年12月12日(月)昼休み、本学クリスタルホールにて、吹奏楽部のクリスマス・コンサートが開催されました。

吹奏楽部は2年前に発足した、まだ “出来立てほやほや” の団体です。部員は現在15名という少人数で、楽器の編成にもよくみるといびつなところがありますが、気にせず元気に活動しています(お気づきのとおり、指揮者もいません!!)。

クリスマス・コンサートは、今回で2回目です。より多くの方に聴いてほしい! 忙しい方でも楽しめるようにしたい! という思いから、学内の誰もが集まりやすい昼休みに、本学クリスタルホールにランチを持って集まろう!! というコンセプトで実施したのでした。曲の合間には、吹奏楽部からのクリスマスプレゼントということで、お菓子の大盤振る舞いも!!! (ご協力くださった軽音部のみなさん、ビジネスコース・環農コースの男子学生のみなさん、本当にありがとう!!!)

演奏曲目は「SUN」(星野源のヒット曲、吹奏楽部の十八番です。)・「Xmas Swingin’ コレクション」(有名なクリスマスソングをメドレーでお届けします。)・「前前前世」(大ヒット映画「君の名は。」でおなじみのあの曲です。)・「愛を叫べ」(嵐の47枚目シングル曲。幸せムード漂う曲です。)。さらに鳴りやまぬアンコールのなか、吹奏楽のヒットナンバーである「宝島」を演奏しました。

橋本部長のほんわかとしたMCとともに、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいました。2年生にとっては、これが最後の演奏の場となります。これまで部を支えてくれた2年生ありがとう。そしてこれから中心となって活動する1年生はりきっていこうね。

短い時間でしたが、少し早いクリスマスを味わってもらえたのではないでしょうか?

聴きにきてくださったみなさん、本当にありがとうございました♡

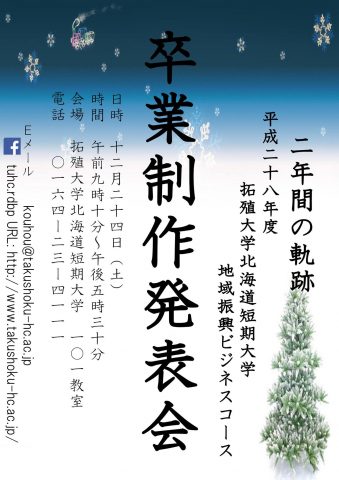

「卒業制作発表会」は地域振興ビジネスコースの学生の学習やこれまでの地域活動などをゼミを通して卒業論文にまとめます。

下記の日程で、2016年度 地域振興ビジネスコース「卒業制作発表会」を開催します。口頭発表形式で全学生が成果を発表をします。みなさまのご来場をお待ちしています。

日時:2016年12月24日(土)9:10~17:30

場所:拓殖大学北海道短期大学 101教室

参観・入退場自由/申込不要です

当日のプログラムや詳細等については下記のFacebookページをご覧下さい(facebookに登録していなくてもご覧いただけます)

■ 拓殖大学北海道短期大学「卒業制作発表会」

この記事に関する詳細は次の宛先までお問い合わせ下さい。

農学ビジネス学科 地域振興ビジネスコース 庄内

Phone: 0164-23-4111(代表)

12月10日(土)本学パソコン室にて、ICTプロフィシエンシー検定協会主催のICTプロフィシエンシー検定(P験)3級と準2級を実施しました。今回は地域振興ビジネスコースから11名が受験しました。 この試験は、コンピュータおよび情報通信ネットワークに関することや、ICTを活用した問題解決などの知識と技能を対象としています。

インターネットの遠隔システムで実施するので、試験結果が試験終了後に直ちに得られます。そのため、試験を終えた学生たちは緊張のほぐれた表情をみせつつも、試験結果の詳細を確認することによって、次の学習に向けての準備を進めることができます。学生たちは今後、さらに上級の資格取得を目指していきます。

本学では情報関連資格試験を年4回実施する他、受験料助成や試験対策講座等の資格取得支援を行っています。 次回は2月、同じくICTプロフィシエンシー検定試験(P検)および、オフィスソフトの基本的操作能力が問われるCS試験を実施予定です。

この記事に関する詳細は次の宛先までお問い合わせ下さい。

農学ビジネス学科 地域振興ビジネスコース 庄内

電話 0164-23-4111(代表)

「地域プロジェクト」とは,地域振興ビジネスコース1年に設置されている授業です.学生たちが地域と連携した事業を計画し,1年間取り組みます.2016年度は「物販プロジェクト」と「広報プロジェクト」の2事業に取り組みました.ここでは「地域プロジェクト」の中の広報プロジェクトの成果を紹介します.

広報プロジェクトでは学生たちからみた深川の魅力を発見する取り組みです.3人を1チームとして6チームの学生がそれぞれの対象を決めて取材を進めています.

| 「Find to Fukagawa~移住者たちの想い~」チームサンタさん(沢田・嶋田・植田) |

|

今回、私たちは深川市の新たな魅力を見つけるべく「深川市外から移住してきた飲食店経営者から深川市とそのお店の魅力」というテーマで深川市内の飲食店経営者に取材を行うことにした。今回の取材の目的は、深川市を外から見たときに感じる深川市の魅力と、実際に移住してきて感じた魅力を確認し、それを全国的に発信すること。さらに取材を行った飲食店の魅力を発信・紹介することで深川市に訪れる交流人口を増やすことにある。 取材対象は、パンとコーヒーのお店「BLOOM」、結婚式場とフレンチのお店「ブランシュネージュ」の二店舗で、深川にお店を出そうと思った理由や、深川産の食材の魅力、お店へのこだわりやおすすめのメニューなど様々な内容の取材を行うことで、多方面から深川市やそのお店の魅力を探ることとする。 |

| 「地域の魅力を再発掘~深川の景観」ぺにーろ特選隊(原田・閻・高野) |

|

自然が豊富で、今まで触れられていなかった深川の景観・景色を改めて再発掘をすると同時に、深川の魅力を少しでも多くの人に知ってもらうことを目的とする。深川近郊(きんこう)の景色の写真を提供するために、「ぺにーろ特選隊」がいって、写真撮影を行って、Facebookに情報の配信を行う。また、Facebookに掲載した写真を地図上にまとめた掲示物を作成予定。 |

| 「地域活動に取り組む学生」チーム親子丼(飯坂・馬淵・岡野) |

|

今回、私たちは地域活動に取り組む学生を取材し、地域活性化活動を通じてどのようなことを学び、それをどのように活かしていくのかをまとめる。学生の活動を調査し、深川をどのように発展させていくかを考えるため。まず私たちは11月19日に行われるJC(深川青年会議所)との意見交換会で地域の活性化について話し合い、その後JC理事長に取材をした。その後文字起こしをおこない記事にする。JC意見交換会の生徒代表と教員代表にそれぞれ取材をおこなう2月3日~5日に行われる氷雪祭りでは地域活動に取り組む学生に取材します。 |

以下の週1回の予定で取材成果公開していきます.

| 1 | 12月20日 | Find to Fukagawa~移住者たちの想い~:BLOOMインタビュー① | |

| 2 | 12月27日 | 地域の魅力を再発掘~深川の景観:まあぶ放浪記 | |

| 3 | 1月10日 | Find to Fukagawa~移住者たちの想い~:BLOOMインタビュー② | |

| 4 | 1月17日 | 地域活動に取り組む学生:JCと拓殖大学の意見交換会① | |

| 5 | 1月24日 | Find to Fukagawa~移住者たちの想い~:BLOOMインタビュー③ | |

| 7 | 1月31日 | Find to Fukagawa~移住者たちの想い~:BLOOMインタビュー④ | |

| 8 | 2月7日 | 地域活動に取り組む学生:JCと拓殖大学の意見交換会② | |

| 9 | 2月14日 | Find to Fukagawa~移住者たちの想い~:BLOOMインタビュー⑤ | |

| 10 | 2月21日 | 地域の魅力を再発掘~深川の景観:ミミズロード① | |

| 11 | 2月28日 | 地域活動に取り組む学生:ふかがわ氷雪祭り① | |

| 12 | 3月7日 | Find to Fukagawa~移住者たちの想い~:ブランシュネージュへのインタビュー① | |

| 13 | 3月14日 | 地域の魅力を再発掘~深川の景観:ミミズロード② | |

| 14 | 3月21日 | 地域活動に取り組む学生:ふかがわ氷雪祭り② | |

| 15 | 3月28日 | Find to Fukagawa~移住者たちの想い~:ブランシュネージュへのインタビュー② | |

地域振興ビジネスコース 小林

Phone: 0164-23-4111

email: kobayashi@takushoku-hc.ac.jp

今回は、深川幼稚園にご協力いただいて、人形劇『くまじいさんのかきの木』を園児のみなさんに披露しました。

保育者を目指す18名の学生たちは、日頃の学習の成果を存分に発揮する機会です。台本作りからはじまり人形製作、舞台装置・道具製作そして演技の稽古を経て公演に辿り着きました。人形を見て喜ぶ子どもたちの顔がとても印象的でした。

人形劇の後には手遊びや人形との交流で園児のみなさんと楽しい時間を過ごすことができました。

学生にとっては、子どもと触れ合いながら学びを実践する有意義な時間となりました。

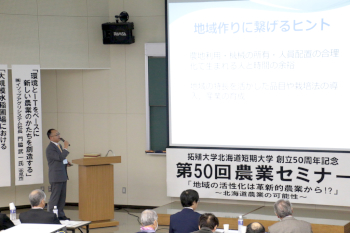

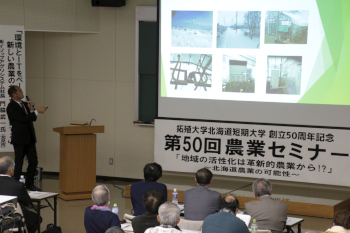

拓殖大学北海道短期大学創立50周年記念 第50回農業セミナー

12月3日(土)に本学クリスタルホールで農業セミナーを開催しました。今回のテーマは「地域の活性化は革新的農業から!?~北海道農業の可能性」です。(地独)北見農業試験場長 竹中秀行氏をはじめ5名の方々にご講演をいただきました。

今の農業はTPPに始まって、資材価格の高騰、少子高齢化による購買力の縮小など様々な課題を抱え、変化を余儀なくされています。本シンポジウムの目的は学生に身近な話題を提供し、将来の農業を自ら思い描くための素材を提供することです。本農業セミナーは今回で50回を数え、毎回、JA、普及センター、生産者など学外からも多くの方々が参加されます。今年も学生を含めて約220名と多くの参加いただきました。

最初に本学の篠塚学長から、創立50周年と農業セミナーが第50回を迎えることの意義、そしてこれからも本学は地域とともに歩みを進めるとご挨拶をいただきました。

12月2日の大雪の影響で基調講演を予定していました竹中場長の到着が予定より遅れ、最初に鷹栖町の西元主査から「鷹栖町『見える化』研究グループの挑戦」と題してご講演をいただきました。鷹栖のハウス栽培農家の方がハウスの開閉、温度管理、水稲の推進管理などの実態を報告いただきました。

続いて送れて到着されました(地独)北見農業試験場の竹中場長から「スマートファーミングと地域づくり」と題して基調講演が行われました。北海道農業の現状から何故今スマート農業が必要なのか?北海道農業の未来について貴重なご講演をいただきました。

ここでお昼、試食会の部に入りました。本セミナーでは拓大農場で取れた収穫物満載の昼食会も開催されます。定番の黒米チラシ寿司、フライドポテトなどに学生手作りのお米プリン、スイートポテト、干しいも、食用カボチャ種子、煎り落花生などが加わり、学外の参加者も講師などを交えて談笑しながら午後の部に備え腹ごしらえしました。

午後の部は「環境とITをベースに新しい農業のかたちを創造する」と題して北見にある(株)イソップアグリシステムの門脇社長から地域循環を重視した企業概念や新しい農業の形についての試みなどをご講演いただきました。

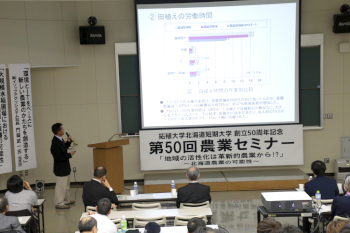

午後の二つ目のご講演は「大規模水稲圃場におけるGPS利用と直播の可能性」と題して上士別IT研究会の水留氏からご講演をいただきました。実際に3.4haある大型水田で水稲の直播栽培を行うと10a当たり労働時間が4時間を切るお話を伺いました。将来は米の輸出も考えたいとのことでした。

最後に(有)干場ファームの干場社長から「我が家の農業経営」と題して、花の水耕栽培や環境制御そして地域の仲間と作っているコントラクタ会社の活動についてご講演をいただきました。

小休止の後、本学農学ビジネス学科長の岡﨑先生の司会でパネルディスカッションを行いました。会場からは質問や意見が多く出ましたが、最後は農業女子に期待するとの言葉で締められました。

ご講演いただきました講師の方々に感謝するとともに来場いただきました参加者の方々にもお礼申し上げます。

本学は地域の方々とともに今後も環境に優しい農業を目指し邁進していきます。どうぞさらなるご支援をお願いいたします。

今回は、フロッタージュ技法(擦り出し)による集団制作です。子どもたちは、60枚に分割された絵のパーツを凹凸のある様々な素材を使って思い思いに擦り出しを楽しみました。出来上がったパーツを大きな台紙に次々と貼り付けていきます。最後の1枚を貼りつけると、子どもたちが大好きな絵本の世界の完成です。完成した作品をみんなで鑑賞し、活動を振り返りました。

学生にとっては、子どもと触れ合いながら学びを実践する有意義な時間となりました。