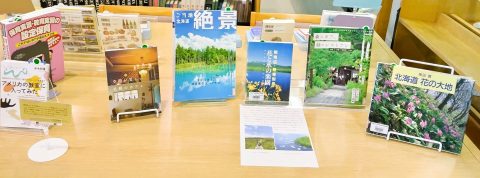

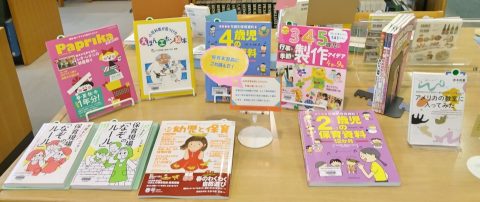

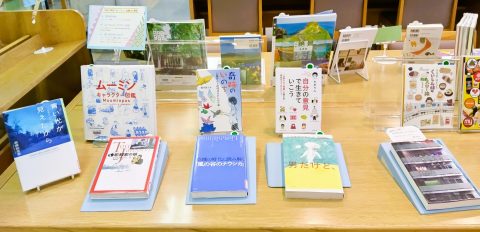

いよいよ夏本番。図書館では第3回図書館企画展「夏休みに読みたい1冊」を開催中です。

本学の先生方と図書館員そして図書館ボランティアがお薦めする本、また保育実習を控えた人にお薦めする「保育実習前にこれ読んで!」という本など約50点を展示しています。

1冊の本との出会いがあなたの毎日をますます輝かせるかもしれません。

8月1日(金)まで、途中展示図書を追加しながら開催します。この機会をお見逃しなく。

いよいよ夏本番。図書館では第3回図書館企画展「夏休みに読みたい1冊」を開催中です。

本学の先生方と図書館員そして図書館ボランティアがお薦めする本、また保育実習を控えた人にお薦めする「保育実習前にこれ読んで!」という本など約50点を展示しています。

1冊の本との出会いがあなたの毎日をますます輝かせるかもしれません。

8月1日(金)まで、途中展示図書を追加しながら開催します。この機会をお見逃しなく。

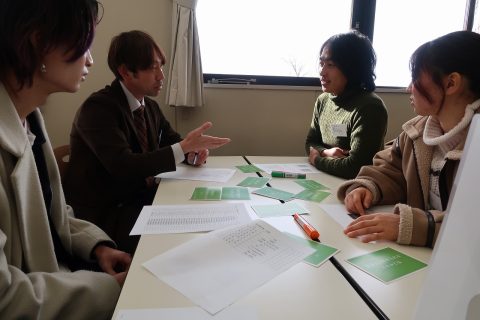

拓殖大学就職部による「就職ガイダンス」を本学本館棟の各教室にて開催しました。

ガイダンス講師:拓殖大学八王子就職課 君野 和美 氏

拓殖大学国際学部3年生、農学ビジネス学科2年生と分けて、それぞれの学年にあった就職活動への心構えなどをお話しいただきました。社会変化が激しく答えのない時代に加え、企業からのアプローチが年々早期化し、自己理解(=自身を分析)を早い段階から準備しておく必要があります。企業から必ず聞かれる「学生時代にしたこと」「自分の強み」などを伝えるには、卒業までの大学生活をいかに充実できるかを意識すると良いが、実はこれが一番効率的な就職活動であることなど、就職活動に向き合うコツをシンプルかつ分かり易く、順序立てて教えていただきました。また、カードを用いたワークショップでは、楽しく自己理解ができる良い機会となりました。

●公式Instagram:takushoku.hc.ac.jp

●公式X(旧Twitter):@Takushoku_hc

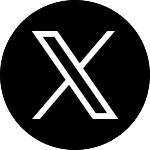

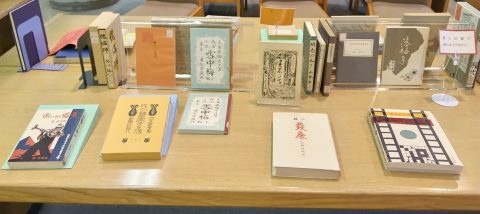

新緑が鮮やかな季節となりました。図書館では第2回図書館企画展「復刻本の世界」を開催しています。

明治時代の後期から昭和初期の100年以上も前に生まれた日本文学作品には、今の令和の世の中にも通じる人々の考え方や文化を感じることができます。

そんな文学作品の数々が、初めて刊行された当時の姿のまま複製された『特選名著複刻全集近代文学館』全31点を公開中です。

6月13日(金)まで開催です。

普段は、みなさんの目に触れる機会のない復刻本です。この機会をお見逃しなく。

ただいま、図書館ボランティアの学生さんを募集中です。

選書ツアーや企画展の発案・運営など、あなたのアイデアを図書館活動に活かしてみませんか?

お問い合わせは図書館カウンターまで。

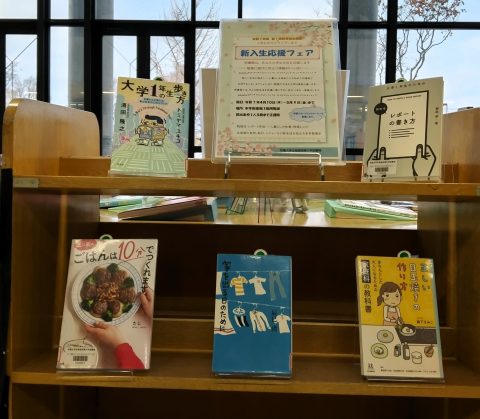

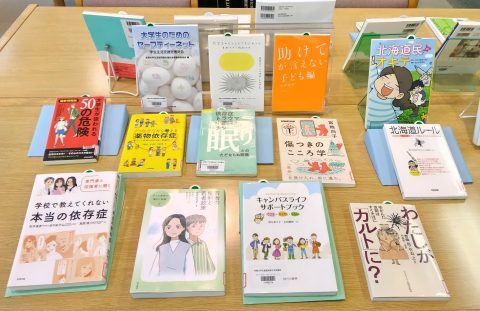

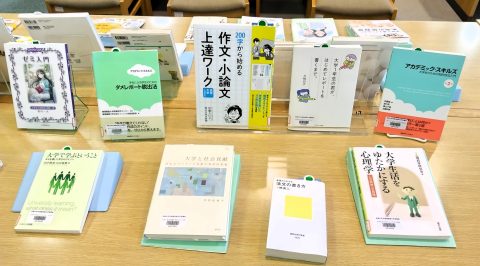

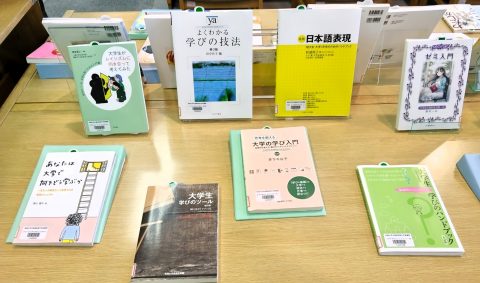

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。新しい生活を始めたみなさんのため、図書館では「新入生応援フェア」を開催中です。

はじめての一人暮らし、大学でのはじめての学習に役立つ本などをを展示しています。

また、「SDGsの基礎」に関わる学習スタートブックも展示中。学びの入り口として活用して下さい。

5月9日(金)まで開催です。この機会をお見逃しなく。

ただいま、図書館ボランティアの学生さんを募集中です。

選書ツアーや企画展の発案・運営など、あなたのアイデアを図書館活動に活かしてみませんか?

お問い合わせは図書館カウンターまで。

最終公演となる第41回拓大ミュージカルの1日目、拓殖大学(東京)より次期大学生実行委員長など選抜された10名の学生が来場し舞台を鑑賞しました。公演後に会場を市内ラ・カンパーニュホテル深川に移し、本学同窓会が主催する学生交流会を開催しました。学生や引率教職員のほか、学友会関係者、本学教職員にご出席いただき、主催者である石田隆広同窓会長の挨拶、木幡光範副会長の乾杯、そして各学生からは自己紹介を兼ねてミュージカルを鑑賞した感想や、公演時の裏話、将来の夢について語らいました。終始明るい雰囲気で会は進み、田中英彦本学学長の挨拶、中川博行学友会深川支部長の一本締めで終了しました。

このたび、学校法人拓殖大学は2025(令和7)年1月16日(木)開催の理事会において、設置校拓殖大学北海道短期大学農学ビジネス学科の学生募集を2026(令和8)年度以降、停止することを決定いたしました。

本学は、農業教育の振興、高等教育への門戸開放を当初の使命とし、1966年に北海道深川市に開学いたしました。時代の要請に応えながら、農業・保育・経営・地域経済の振興を柱に、これまでに多くの人材を社会に輩出してまいりました。2014年には、これまでの取り組みを再編し、農業と地域の振興を柱とした「農学ビジネス学科」を設置し、コロナ禍を乗り越え教育と研究活動を継続して進めてまいりました。

しかしながら、少子化の進行の加速と4年制大学への進学志向の高まりの中で、全国の短期大学は厳しい学生募集状況におかれ、特に地方にある教育機関はその影響を大きく受けております。本学の短期大学も例外ではなく、現状を打開するべく様々な努力を重ねてまいりましたが、入学定員を充足できない状況が続いておりました。

こうした状況を踏まえつつ、学科存続に向けてあらゆる可能性を模索し、慎重に検討をした結果、誠に遺憾ではございますが、今回の決定に至りました。

なお、2025(令和7)年度入学生を含むすべての在学生に対する教育、進路・就職支援については、卒業まで万全の体制を整え、学生が安心して学び続けられるよう教職員一同で責任を持って対応してまいります。

これまで長きにわたり農学ビジネス学科の教育にご支援を賜わりました関係者の皆様方には、厚く御礼を申し上げますとともに、今回の決定につきまして何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2025年2月1日

学校法人拓殖大学

理事長 岡 戸 巧

拓殖大学北海道短期大学

学長 田 中 英 彦

本件についてのお問い合わせの際は下記部署宛てにお願いいたします。

拓殖大学北海道短期大学総務課 電話0164-23-4111

令和7年1月8日

令和7年 年頭のご挨拶

拓殖大学北海道短期大学

学長 田 中 英 彦

皆さま、明けましておめでとうございます。北海道空知地方の年末年始は、例年にない大雪となり、毎日の雪かきでお疲れではないかと拝察いたします。

さて、令和7(2025)年に、拓殖大学は創立125年、北海道短期大学は開学59年を迎えます。本学は、昭和41(1966)年に深川市納内の地で開学以来、深川市をはじめ地域の皆さまから多くのご支援とご協力を頂き、改めて心から感謝申し上げます。本学は、建学の精神である「拓殖大学の伝統である開拓者精神を継承し、実践的な知識や技術と豊かな人間性を兼ね備えた、広く社会の発展に貢献できる有為な人材を育成することを目的」として、この間に1万3千人を超える卒業生を世に送り出し、その多くはそれぞれの分野で地域を支えるリーダーとして活躍されておられます。昨年2月には、保育学科令和7年度学生募集停止という苦渋の決断がなされましたが、今後は東日本唯一の農業系短期大学として、本学が知の拠点としてこの地力豊かな深川市メムの地にあることの意味を広く発信し、全国から学生を集め、そして実践的な知識と人間力を持って地域で活躍できる人材の育成に努めて参ります。地域の皆さま、関係者の皆さまの変わらぬご支援をお願い申し上げます。

学生の皆さん、久しぶりに帰省しご家族団欒の日々を過ごされ、大いなる希望を胸に新年を迎えたことと思います。2年生の皆さんは短大生活最後の3ヶ月です。2年間の集大成として、ゼミ成果発表会や卒論、就職活動などに全力で取り組んでください。1年生の皆さんは、将来の自分の進路をしっかりと考えて、ゼミを選択するなど、2年生に向けた準備をしてくだい。

拓大ミュージカルは、今年41回で最終公演となります。学科を超えて集まった50名の学生が一丸となって、土門先生の新作「捨てられた夢の箱から」に取り組んでいます。新作であるが故に、例年に比べて練習や制作が遅れて不安を感じたり、仲間との意見の食い違いに悩んだりすることもあるでしょう。でも、そんな壁を乗り越えたとき、人は大きく成長すると確信しています。拓大ミュージカルを応援してくださる地元深川市民の皆さんに感動を与え、そして仲間とともに自らも感動体験を味わってください。

教職員の皆さん、日頃からの教育・研究活動に加え、委員会活動や学生募集など学内業務に精励されていることに改めて感謝します。本学は、まさに正念場を迎えています。今年の干支は乙巳、ヘビは脱皮を繰り返して再生する縁起の良い干支だそうです。激変する社会に対応していくためには、大学も変化を恐れてはいけません。これまでの教育・研究活動を土台として、本学がさらに魅力的な大学となるように、新たな取り組みに期待します。

皆さまにとって、本年が実り多い年となりますように、心からお祈り申し上げます。

沼田町で事業を営む法人や個人の企業の方々6事業所9名に来校いただき、農学ビジネス学科1年生29名とワークショップが行われました。

9グループに分かれ、フリートークを1セット25分間、入替わりで2回行いました。冒頭に進行役の(株)北海道アルバイト情報社様から、仕事とは“どんな生き方をしたいか”を実現するための手段であること、がヒントとして投げかけられました。

学生にとっては「仕事とはどういうものか」など早い時期に意識づけをして今後の就職活動に活かすことが目的となり、一方、企業様にとっては若い世代の“生”の声を聞き人材獲得に活かすことや、卒業しても将来的に沼田町にはこんな企業があるんだということ思い出してもらいたいとの思いが込められています。

ワークショップは終始明るい雰囲気で進み、終わりに横山茂沼田町長から挨拶をいただき成功裡に終了しました。

●公式Instagram:takushoku.hc.ac.jp

●公式X(旧Twitter):@Takushoku_hc

本格的な冬の到来を前に交通規範の一層の遵守徹底を図るため、全学生を対象に交通安全講習会を開催しました。

深川警察署上村交通課長より講話をいただき、はじめに、ドライブレコーダーの動画を見ながら実際に起きた交通事故を解説され、事故の恐ろしさを改めて認識できました。

その他、近隣の事故多発場所、雪道運転での操作の注意点、実際に起きた事故例など多岐にわたり説明いただき、特に令和6年11月1日より道路交通法が改正され、自転車を運転しながらのスマホ操作や酒気帯び運転・幇助に対しても自動車同様に罰則が適用されることを確認できました。

また、闇バイトについても言及があり、気軽に受けたら最後は強盗や殺人などの重大事件に繋がる危険があるので、日常生活においても注意が必要であること、困ったときは警察に相談することなどアドバイスをいただきました。

最後に質疑応答では、スリップの起こりやすい状況について質問があり、丁寧にお答えいただきました。学生および教職員は、上村交通課長の講話を真剣に聴いていました。

●公式Instagram:takushoku.hc.ac.jp

●公式X(旧Twitter):@Takushoku_hc

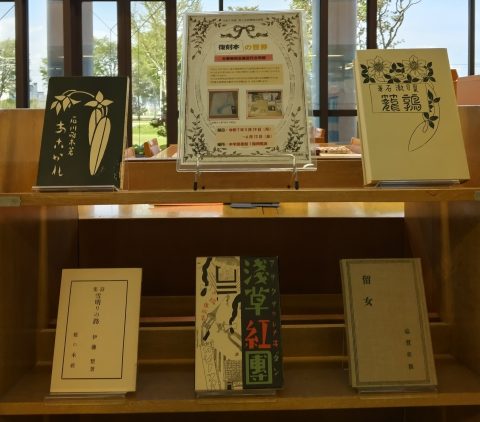

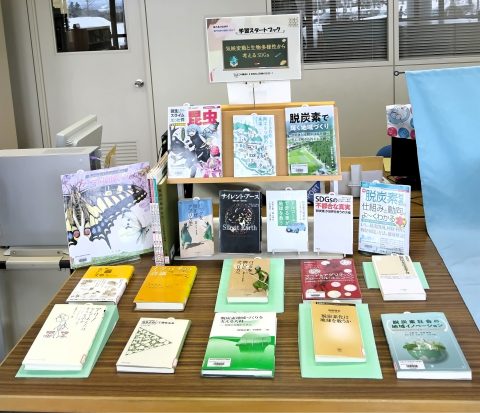

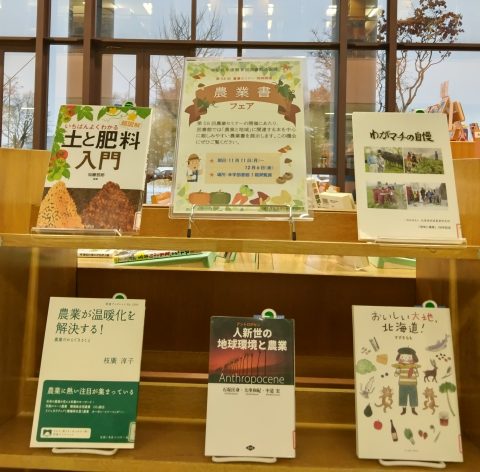

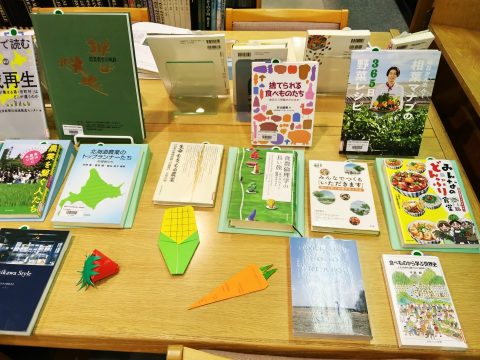

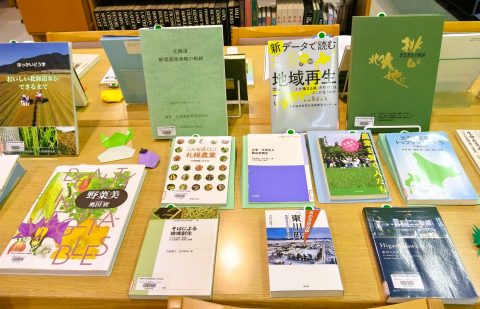

第58回農業セミナーの開催にあたり、図書館では「農業と地域」に関連する本を中心に、親しみやすい農業書約50点を展示しています。

12月6日(金)まで開催です。この機会をお見逃しなく。

●公式Instagram:takushoku.hc.ac.jp

●公式X(旧Twitter):@Takushoku_hc