日本農業経営大学校との連携協定に基づくシンポジウムを開催しました(12月16日)

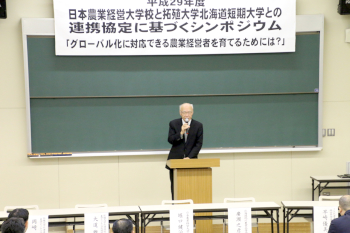

日本農業経営大学校と拓殖大学北海道短期大学との連携協定に基づくシンポジウム

12月16日(土)に拓殖大学北海道短期大学クリスタルホールで「日本農業経営大学校と拓殖大学北海道短期大学との連携協定に基づくシンポジウム」を、テーマとして「グローバル化に対抗できる農業経営者を育てるためには?」と題して開催いたしました。小雪の中、一般参加者約50名と学生を加え約160名の参加者でクリスタルホールは埋まりました。

本シンポジウムの目的は多様な農業経営に関する情報を発信するとともに、農学ビジネス学科環境農学コースの学生に将来の農業経営を展望させることにあります。

最初に本学の篠塚学長から、本年7月に日本農業経営大学校と本学の間で連携協定を結びこのシンポジウムを開催した旨ご挨拶がありました。

基調講演として(地独)中央農業試験場生産研究部長 西村直樹氏から「北海道農業に求められる担い手像」と題してご講演いただきました。最初の現在世界が置かれている自由貿易化についてその枠組みや北海道に与える影響については、農産物価格の低下、コスト低減競争、ゴールなき規模拡大、農村地域の崩壊などが考えられるとのことでした。北海道における農家戸数と農家人口の推移について、2030年には北海道の人口も現在の86%に減少し、農家戸数が2025年には現在の59%に減少するとのことです。その中で北海道における担い手は多様化しており、Uターン就農者や新規参入者の割合が増加傾向に有り農作業受託組織、農業生産法人が増加してきており、今後は北海道農業の担い手となり、非農家からの参入が増えてくるときにこそ、地域の生活環境や教育環境を充実していくことが望まれており、行政の役割も大切とのことでした。

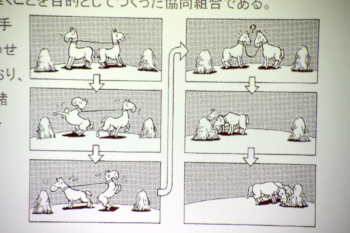

次に北海道信用組合連合会経営管理委員会副会長 JAきたそらち会長理事の 早崎優美 氏から「これからの農業経営者にむけて」と題して講話をいただきました。氏は幸せに生きることを人は望んでいるのにどうしてこのような世界になったのか?まずは、身近にいる人をしあわせにすることから始めようと述べられました。2頭のロバの漫画を題材に、協力していくことや反目していると一人だけになってしまうことなど、農業がなければ世界は平和にならないと説かれました。

最後の日本農業経営大学校の堀口賢治校長から「農業者教育が果たすべき大事な要点と内容」について大学校の教育方針や事例を挙げて説明されました。農家に必要なものは何か?利益増大のためには?経営力が必要になる。そのためには十分な記録や分析が必要になること。そのための教育に力を入れている教育方針と今後IT等を使った実践事例について紹介されました。

ご講演の後、3名の講師方と旭川農業高校の廣瀨之彦校長、本学環境農学コースの大道雅之教授をパネリストとして、農学ビジネス学科岡﨑正昭学科長の司会でパネルディスカッションを行いました。

農業情勢は種々の面で厳しくなっているが、反対に見るとチャンスでもあること、自分が何をやるかを決めると道は開けることなどの意見が出されました。また、篠塚学長からは、北海道農業、日本農業が頑張ることが低開発国の援助になることなどの指摘がありました。最後に司会の岡﨑学科長から、世界の情勢を見る目を養うこと、自分で情報の正否を判断できることが必要とまとめられ、短い時間でしたが有益なパネルディスカッションとなりました。

参加した学生には大変将来の農業経営者として、社会人として大いに参考になったものと確信しています。ご参加いただいた一般参加者の方々、ご講演をいただいた先生方に感謝いたします。

拓殖大学北海道短期大学は今後も地域貢献に力を入れ、学生への教育に努めて参ります。