「北海道ラッカセイサミット」を開催しました。(9月1日)

拓殖大学北海道短期大学創立50周年記念「北海道ラッカセイサミット」

北短創立50周年記念「北海道ラッカセイサミット」を開催しました。

9月1日(木)13:30から拓殖大学北海道短期大学において、北海道では初めてのラッカセイ栽培の情報交換会「北海道ラッカセイサミット」を開催しました。

当日は9月にしては真夏の様な暑さの中、100名を超す多くの参加者が集まりました。

最初に本学の篠塚学長より「北海道で初めてのラッカセイ栽培に関する情報交換会は意義があることである」とのご挨拶をいただきました。

続いて情報提供として各地の栽培事例等の発表です。

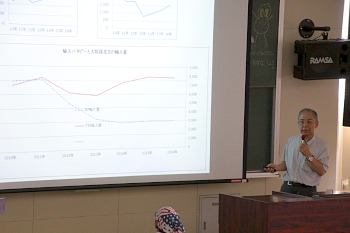

最初に本学の大道教授から「ラッカセイ生産の現状と北海道における栽培の可能性について」と題して報告が有り、次ぎに平成20年から27年にかけて本学でラッカセイの栽培試験を行ってきた中身の紹介を「「拓殖大学北海道短期大学におけるラッカセイ栽培(H20~27年)」と題して環農コース2年の須田和雅君が発表しました。会場からは多くの質問がでました。

続いて石狩市の落花生研究会準備会 須藤聖治 代表から「石狩地域における栽培事例」と題して、栽培状況や消費者と連携した活動内容、ラッカセイの販売状況などの事例報告がありました。

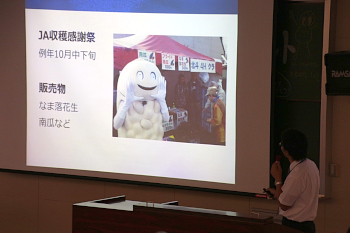

次ぎに10年以上の栽培、販売実績のあるJAいわみざわ落花生研究会の渡辺 信一郎会長から栽培での秘訣や茹で落花生の魅力、販売方法などについて情報提供がありました。

渡島農業改良普及センター 萩原淳史 専門普及指導員からは北斗4Hクラブでプロジェクト活動の一つとして「道南での落花生栽培~北斗市4Hクラブにおける取り組み~」が紹介され、若手農業後継者がラッカセイの試験栽培や収穫祭などでの直接販売に取り組んでいる様子が報告されました。

最後の情報提供は(株)池田食品の池田光司社長から豆製品にはラッカセイが欠かせないこと、輸入ラッカセイより国内産ラッカセイを消費者は求めていること。そして、道産のラッカセイ栽培に期待していることを話されました。

101教室での情報提供が終了した後は、ホールでの試食や本学の品種比較試験のラッカセイの株のサンプルを前により細かな情報交換の場が持たれました。JAいわみざわ落花生研究会で昨日収穫し茹でたばかりの茹で落花生や、本学からの煎り落花生です。

その後本学の栽培圃場を見学し、圃場で意見交換を行いました。多くの参加者からこのサミットが単年度で終わるのではなく、是非、今後も続けて欲しいとの要望がよせられました。

外気温30℃にせまる中、北海道ラッカセイサミット出席いただいた多くの生産者や関係機関の方々に感謝いたしますとともに、今後の北海道のラッカセイ栽培がもっと広がりを持つことを本学としても切に願っております。

成功裏に北海道ラッカセイサミットが終了することが出来ました。参加していただいた皆様に再度感謝いたします。ありがとうございました。